高职《传感器应用与技术》课程的教学改革

本课程教学团队立足于《传感器应用与技术》学科的教学内涵与特质,对该课程的教学实践展开了细致的探讨,并形成了若干改进方案,这些方案涉及课程知识体系的构建、教学环节的推进以及学科建设的长远规划。

关键词:传感器应用与技术;教学改革;持续发展

中图分类号:G642 文献标识码:A

该文献的识别码为1009-0118, 发表于2012年第9期, 占用页码从138到02

《传感器应用与技术》属于理工学科范畴的核心科目,对于电子工程、自动控制、机械电子融合等领域至关重要,当前产业界对高技能人才的需求日益增长,本院在课程设置上坚持实践导向,兼顾理论知识的必要性,紧密对接行业对从业者传感器操作能力的标准,对《传感器应用与技术》这门课的教学体系实施了创新,显著增强了教学环节的操作性、探索性和职业导向性,教学成效显著。

一、课程特点

《传感器应用与技术》的先修课程主要涵盖《电工技术》、《电子技术》等基础学科内容。课程团队与企业工程师共同明确了本课程的教学核心内容:需要理解传感器的性能参数,需要掌握各类传感器的运作机制及其实际应用场景;学习本课程后,学生应能了解常见传感器元件、基础测量电路的运作方式及计算技巧,能熟悉常用传感器的特性及操作规范;学生应具备查阅技术文档的能力,能够合理挑选相关传感器组件;需要正确运用各类检测工具和测量设备;能够熟练搭建检测线路,对于基础的测量与控制装置,应掌握其设计、部署、调试及故障排查的流程。

二、学生情况

本院学生专业能力特色。本校学习年限为两年半加零点七,其中两年半为校内学习阶段,零点七为校外岗位实践阶段。该课程仅在电子工程、自动化技术、机械电子一体化专业中设置,授课时间定于大学第三或第四学年,在此之前学生已修读《电气基础》、《电子基础》等专业入门课程,已掌握一定专业理论知识和电子操作技能。

观察学生整体能力发展的历程,到了高年级,他们正处在由掌握基本理论转向培养专门技艺的阶段,如果能够科学规划本课程的教学活动,就能对学生学习成效和技能提升产生决定性影响。

三、教学方面

(一)重新确定教学内容

课程团队成员与企业相关技术专家结合实际需求,共同规划教学方案,要求学生掌握传感器的应用与选用方法,教学中侧重定性认识传感器原理,熟悉其基本性能,不必深入理论推导,相关定理不必要求掌握。对这部分内容有探索欲望的学生,可自行学习,遇到疑问可向教师咨询或查阅相关资料。重点培养学生的工程意识与实践技能。

热电偶中间温度规律,学生只需理解其功能,熟练运用热电偶传感器的冷端校正技巧和关键点,能够查阅热电偶的对照数据表就行,课堂上无需深入剖析该规律,学生可以自行学习,遇到疑问可于课后向老师咨询。

(二)在理论教学方面的改革

1、在复习预习环节中的改革

课前温习和事先准备,能让学生学得更轻松高效,这种做法很受老师青睐。复习时,有的老师会亲自回顾知识,有的老师会向学生发问。不过,提前学习的良好习惯在大学阶段似乎被老师忽视了。我们这个教学团队对课前温习和事先准备的方法做了创新调整。

主要措施是对每次理论课都发放预习、复习任务单。

讲解“第二模块电阻传感器”“第二讲气敏、湿敏、热敏电阻传感器”这一课内容时,教师需提前分发预习复习资料,其具体形式为任务单

对前一节复习:

应变效应及应变式电阻传感器的分类。

简述三种桥路输出的优缺点。

简述应变式电阻传感器的四个应用。

预习:

获取电子技术知识:差动放大器的功能以及放大倍数的计算。

你在网上发现了哪些对温度敏感的元件、对气体反应的元件、对湿度敏感的元件,有哪些刚上市的产品以及它们的作用,得到了哪些资料?

这种预习收获很大,比如在应变式电阻传感器那部分的学习中kaiyun全站登录网页入口,有位同学通过互联网发现了用碳质材料制造能够实现多点应变功能的电阻传感器,还了解了它的具体应用场景,并且阐述了自己的想法,就是想将这种材料用在机器人上,探讨能不能造出类似人类皮肤的机器人这个构思在本次课的“35+10”交流时段引发了热烈探讨,极大地点燃了学生对本课程的学习热情。“35+10”的教学方法接下来将进行剖析。

2、制作课件方面的改革

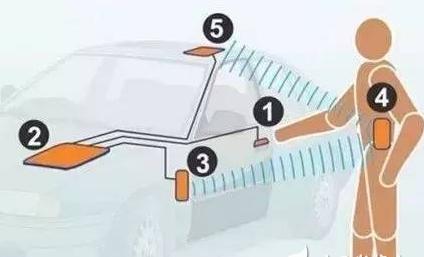

该课程团队精心打造了《传感器应用与技术》的配套材料,其设计思路包含两方面重点,首先针对实验室设备种类有限及工业级传感器成本高的问题,教师与行业专家共同前往企业,将实际工业传感器的特征、性能指标及操作要点转化为演示文稿,以此增强学生的实践认知,其次通过动画技术生动展示各单元传感器检测与控制的应用场景,构建虚拟工厂环境,将生产现场引入教室,达成理论与实践的深度融合。

工业测温领域常用铂热电阻,这种元件测量精准,但造价高昂,实验室未采购,教学团队与企业工程师合作,整理了铂热电阻的构造特点、技术指标、实际测温案例,并制作了接线方式、信号传输、控制系统等内容的完整教程;又比如光电传感器,它可用于监测齿轮驱动表盘的转动速度,从而提升燃气表计量的精确度,教学团队与丹东东发公司的工程师联手,制作了光电传感器的速度检测演示动画,同时展示了传感器的外观形态、性能参数,以及燃气表检测装置的实际安装点,并以此为基础构建了教学课件。

这门课程已经实现了网络化教学,先后荣获了2009年校级优质精品课程的称号,以及2010年辽宁省网络课程的二等奖,与本院的师生共享资源。

3、学生课堂互动的改革

这项名为“35+10”的教学方式是我校在2010年推行的一项学院式教学革新,每节课安排10分钟供学生向教师提问,问题范围广泛,涉及当节课程内容、整门课程知识,乃至人生观念和职业修养等议题。这种做法既有助于学生深化和巩固所学课程内容,也能促进教师提升师德水平,并推动其知识结构的持续优化。

(三)实验教学方面的改革

以往的实验中,实验器材、实验线路和实验步骤全由教师提供,实验结果也由教师给出,这种方式未能充分激发学生的主动性,也不利于培养学生的技能,学生在这种灌输式的教学下,常常会对学习产生抵触情绪。如今,教师会发放实验任务单开元棋官方正版下载,学生需要提前预习,搜集本次实验的相关资料,并制定实验计划。老师指导学生后,他们分成小组,共同完成实验任务。小组成员之间互相评价,填写实验记录表kaiyun官方网站登录入口,这个表格是评定实验结果的凭证。实验环节的改进,需要以实验室能够随时使用为前提,学校安排了专门负责实验室的老师,每天下午一点半到四点期间开放实验室。比如“差动变压器传感器的使用”这项实验的具体要求,就写在任务单上。

【引导性问题】

1、差动变压器的结构特点?

2、相敏整流电路的特点?

【实验目标】

明白可变差动传感器的主要构造和运作机制,借助实践探究其核心性能。

2、掌握差动变压器测量震动的方法。

【实验方案】

教师先询问实验计划,学生得到指导后动手实践,过程中团队成员互相评价并填写记录表,最终成绩由师生双方共同评定两部分构成。

(四)实训教学方面改革

我们单位里,只有电气自动化和电子技术这两个专业提供了《传感器应用与技术》的综合实践环节,而机电一体化专业则没有安排类似的实践内容,课程团队对该实践环节进行了创新的调整,把原本的30个课时调整成了18个课时加上12个课时,校内进行18个课时,校外进行12个课时,校内实践环节具体是让学生设计并制作酒精测试仪,需要学生针对相关功能进行深入分析并合理挑选传感器。运用PROTEL软件绘制电路图,制作并焊接印刷电路板,再进行调试工作,旨在提升学生对传感器运用、电路图绘制、板卡焊接及调试的综合能力。本课程的设计任务是考核的关键环节。学生需分组合作,共同完成设计任务和作品制作。团队成员之间要相互评价,填写实践评估表,此表将作为实习成绩的参考凭证。

实训计划包含十二个单元的企业实践环节,涉及丹东浩宇集团红外感应设备、超声波计量装置在颗粒分析仪器中的应用;辽宁东发集团角度编码装置、光学感应元件、热阻元件在燃气压力仪表制造与测试中的运用;丹东贝特自动化企业的电子称重设备、热电探测元件、流体计量装置以及钟罩式计量仪表的实践操作。这种校企合作模式旨在提升学生的实际操作技能,并加深其对专业岗位的理解。

(五)持续发展方面

要丰富《传感器应用与技术》课程的课后实践活动,例如大学生电子作品竞赛、机器人作品研发、毕业设计等,我院每年都会举办大学生电子作品竞赛,其中不乏运用传感器实现特定功能的电子作品;传感器在机器人制造中应用广泛,系部教师和部分学生成功制作了多种功能的机器人;学生在校外顶岗实习时,依据日常生活和生产环节的实际情况,选择合适的传感器,设计自动检测与自动控制流程,并完成了相关的毕业论文。

我院独有的一种教学方式是“导师制”,这是将乔佩科院长引入的牛津大学教育理念同本校实践相融合而诞生的本校专属导师制度。中级及以上级别的教师负责指导两名到三名学生,导师引领学生群体,在人生观念、课程学习、专业学问与操作能力方面提供指引,这种做法取得了显著成效;它还彰显了高等职业教育的综合素养、职业导向以及对外交流的特点。

经过教学团队连续两年的探索和实施,新方案较之旧模式,在《传感器应用与技术》课程上展现出突出的成效,同学们在课程学习以及电子装置开发、机器人构建和各类技术竞赛中展现出极大的热情,该课程涉及的实践能力得到明显增强,其经验也为其他学科的教学革新提供了参考。