射频识别安全技术的研究

射频识别技术,即RFID,它通过交变磁场或电磁场产生的射频信号在空间中进行耦合,以此实现无接触式的信息传输,并借助这些传输的信息实现对目标的识别。RFID技术支持无线双向通信,能够实现大量数据的批量读取和远距离读取,还能识别快速移动的物体,操作起来既快捷又便利。RFID技术相较于条形码kaiyun.ccm,具备防水、抗磁、耐高温等特性,使用寿命更长,读取距离更远,且标签上的数据可以加密,存储容量大,信息更改灵活。因此,在全球高科技领域,RFID技术被誉为具有广阔市场前景、能够深刻改变人类生活方式和重塑高科技产业面貌的关键技术。射频识别技术在工业自动化、商业自动化、交通运输控制管理、军事应用、商品防伪、监控、定位以及工业等多个领域得到了广泛的应用。

一、RFID系统的构成和数据传输交换过程

射频卡的种类繁多,具体来说,它们可以根据供电方式区分为有源和无源两种;依据载波频率的不同,又可分为低频、中频和高频射频卡;按照调制方式的不同,又可以分为主动式和被动式两种;再根据作用距离的远近,可以分为密耦合卡、近耦合卡、疏耦合卡以及远距离卡。

目前存在四种使用频率较高的标签,它们分别对应不同的无线电频率。具体来说,有低频标签,其工作频率为125或134.2千赫;高频标签,其工作频率为13.56兆赫;超高频标签,其工作频率介于868到956兆赫之间;还有微波标签,其工作频率为2.45GHz。然而,由于尚未有全球统一的规范来指导超高频标签的使用,因此这类标签在全球范围内尚未实现统一应用。超高频标签的运用目前备受瞩目,这类标签主要被用于物流行业。其频率越高,其作用范围就越广,数据传输速度也随之提升,同时,识别标签的尺寸可以做得更小巧,然而,相应的成本也会相应增加。

众多生产RFID产品的企业均采纳了自定的标准,而国际上尚未形成统一的标准体系。目前,射频卡可遵循的规范包括ISO10536、ISO14443、ISO15693以及ISO18000等。其中,ISO14443和ISO15693的应用尤为广泛。这两个标准均涵盖了物理属性、射频能量、信号接口、初始化过程、反碰撞机制以及传输协议等五个关键要素。

可供选择的接口类型包括:RJ45接口、RS232接口、RS-485/RS-422接口、遵循802.11标准的无线接口以及韦根接口。

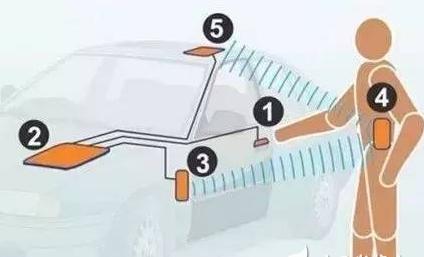

系统由硬件和软件两大模块构成。硬件模块涵盖了标签、阅读器和天线等设备;软件模块则包含了RFID系统软件、中间件以及应用软件。硬件组件主要负责识别与收集数据,而软件模块则承担着管理及处理标签与阅读器之间、阅读器与主机之间的数据传输任务。

标签是由耦合元件和芯片构成的,其中内置了天线,该天线负责与射频天线进行通讯。阅读器的作用是读取(在读写卡中还可以执行写入操作)标签上的信息。天线在标签与读取器之间传递射频信号。系统运行期间,阅读器会利用天线发射特定频率的无线电波,一旦射频卡踏入天线的作用范围,便会在其中激发出感应电流。射频卡吸收能量并激活后,便将自身的编码及其他信息通过内置天线发送出去。接收天线捕捉到射频卡发出的调制信号,经过天线调节器的处理,传递至阅读器。阅读器对信号进行解调和解码,随后将信息传输至后台的主系统进行处理。主系统会依据逻辑运算规则对卡片的有效性进行评估,并依据既定参数进行相应的操作与调控,进而发出指令信号以驱动执行机构进行动作。

RFID系统的数据传输遵循“主从模式”。指令的发送路径是从应用系统至阅读器,然后至电子标签;而应答信息的返回路径则是反方向。通常,电子标签内存储着格式化的电子数据。读出装置,亦称作阅读器,具备非接触式读取与辨识电子标签内存储的电子信息的本领,随后,它能够借助计算机和计算机网络,完成对物体识别信息的搜集、加工以及远距离传输等一系列管理任务。当标签踏入磁场区域,它便开始接收由解读器发射的射频信号,并利用感应电流获取的能量,将芯片内存储的产品数据传输出去,亦或是主动发出特定频率的信号。随后,读写器接收到这些信息并进行解码,最终将数据传输至中央信息系统,以便进行相应的数据处理。

阅读器的核心控制单元具备多项功能,如与系统软件的通讯互动,执行系统软件下达的指令;管理射频卡通信流程,遵循主从模式;进行信号编码与解码。此外,针对特定系统,它还能执行反碰撞算法,对射频卡与阅读器间传输的数据进行加密与解密处理,并实施身份验证等额外功能。

射频识别技术的读写范围是至关重要的一个指标。现阶段,能够实现长距离读写功能的射频识别设备成本较高,所以探寻提升其读写距离的有效途径显得尤为迫切。射频卡读写距离受多种因素影响,如天线的工作频率、阅读器的射频输出功率、接收灵敏度、射频卡的能耗、天线和谐振电路的品质因数、天线指向、阅读器与射频卡的耦合程度,还有射频卡接收到的能量以及发射信息的能量等。

二、RFID系统在应用中的限制及安全防护和不安全因素

RFID技术融合了芯片、无线电及计算机技术,其在应用时存在一些限制,具体包括:容易受到周围开放电磁环境的影响;在电磁波传播受干扰的物体上使用效果不佳;识读效果受到发射电波能量的制约;标签的识读率和速度存在限制;识读设备之间容易出现相互干扰。

RFID系统的安全防护体系由三个层面的安全措施构成:首先是电子标签制造过程中的安全技术;其次是芯片的物理保护技术,包括防止非法读写和软件追踪等措施;最后是卡片通信过程中的安全技术,例如采用加密算法等。这三个层面的安全措施共同构筑了电子标签的安全防护网,确保了电子标签从生产到使用的全过程安全无忧。

射频识别系统的攻击手段涵盖空中侵袭、电子标签数据的篡改、中间数据的伪造以及后台数据的攻击。针对标签与阅读器之间的空中接口,攻击手段包括误导、植入、重放以及服务拒绝。误导攻击指的是攻击者向系统发送与真实信息极为相似的虚假信息,使其被系统接收。其中,典型的攻击形式有域名误导、IP地址误导、MAC地址误导。在RFID技术领域,若要获取准确的数据信息,一种常见的手段是在空中传播一个伪造的电子产品编码(EPC)。

插入攻击即是在数据输入环节嵌入系统指令的行为,此方法之所以能得逞,是因为它基于一个前提假设:所有数据均来源于输入,从而不会产生无效信息。在RFID系统的标签数据存储区域,存储的并非是有效数据,而是一段系统指令。

在重播攻击过程中,原本有效的RFID信号被非法截获,随后这些信息被储存起来。这些信息被发送至阅读器,并持续不断地进行重播。由于这些数据保持了真实性,系统便将其当作正常接收的数据进行处理。

拒绝服务攻击亦称作洪水攻击,这种攻击发生在数据流量超出系统处理极限,进而导致信号被淹没。此时,系统可能遭遇射频阻塞,或者失去准确处理输入数据的能力。

三、安全策略建立

为确保各类射频识别系统在不同应用场景和环境中的安全,需设立多样化的安全级别。一个性能卓越且保障周全的射频识别系统,需具备抵御以下单一攻击的能力:有效阻止未授权的非法数据读取;防止读写器范围内非法数据载体的写入;以及防范对无线电通信的窃听和数据的重放。

安全措施涉及对物理手段和逻辑手段的综合考量,具体措施涵盖以下几方面:采取限制或彻底摧毁标签的物理手段;实施访问权限的读取与控制;进行标签的认证流程;以及执行标签数据的加密处理。

安全协议旨在通过交换协议信息来确认通信参与者的身份,并为后续的秘密通信环节分配会话密钥。确保通信双方身份的验证至关重要,而在这一过程中,对关键信息的保密性和完整性同样不可或缺。安全协议主要包括密钥交换协议、身份验证协议以及电子商务协议等。物理手段涵盖:摧毁标识(消除标签)、遮挡标识(利用法拉第笼)、主动干扰技术、以及阻断标识。在逻辑手段方面(读取与访问控制):截至目前,已有多款RFID系统的安全协议被提出,例如Hash-LOCK协议、随机化的Hash-LOCK协议、以及Hash-CHAIN协议。

Hash-LOCK协议的优势在于其成本较低,它只需进行Hash值的计算以及存储一个metaID值,在认证环节中,则采用对真实ID进行加密后的metaID进行验证。然而,其不足之处在于密钥的传输是明文的kaiyun全站网页版登录,同时metaID保持不变,这给信息跟踪的防御带来了不利影响。随机Hash-LOCK协议在认证环节引入的随机信息有效阻断了信息追踪的可能,然而,它依然存在ID信息以明文形式传输的隐患,这使其面临被监听的潜在风险。Hash-CHAIN协议则因其难以识别性和良好的前向安全性而受到青睐。不过,它也容易遭受重放和伪造攻击,并且计算成本较高,因此在标签数量众多的情况下并不适用。

这三种协议大体上仅具备了单方面的身份验证功能,也就是说,读写器(包括后台数据库)对标签的身份进行了验证,但标签对读写器的验证功能尚未实现。在未来的通信系统中,双向认证的安全方案被视为理想目标,因此需要进一步优化和完善,并开发出更加可靠的认证机制。

四、结束语

射频识别技术,即RFID,汇聚了高频技术、电磁兼容性、半导体技术、数据保护与密码学、通信以及制造技术等多个领域的专业知识。得益于这些相关技术的共同进步,RFID技术得以不断发展。展望未来,RFID标签芯片的能耗将显著降低kaiyun官方网站登录入口,作用范围将大幅增加,同时还能实现对于高速移动物体的快速识别与检测。未来,无源标签和半无源标签技术将逐渐走向成熟,其无线读写功能将更加完善,同时,系统的网络化程度和兼容性也将得到显著提升。