心理小知识以及在产品中的运用——首因和近因效应(2)

本系列文章,每次会选取一个极为有意思的心理学小知识,接着会找到它运用到产品里的实例,进而给大家予以启发。PS.我会尽力不去使用晦涩难懂的专业名词,以使文章更具大众性,感兴趣的朋友请自行去查阅相关文献。

首因/近因效应

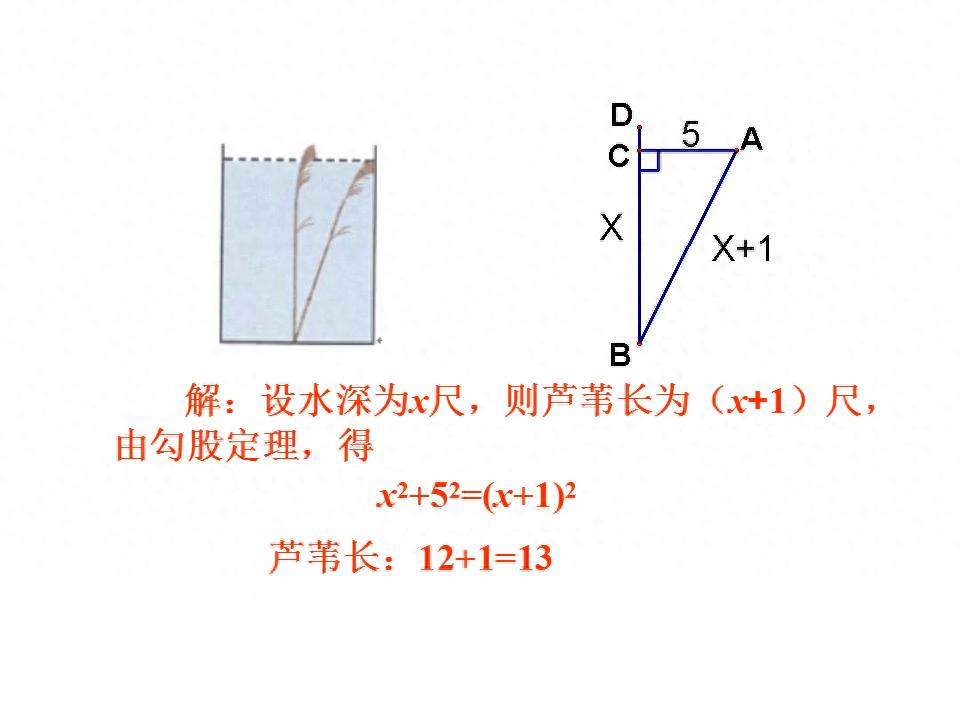

美国心理学家卢钦斯,即A.Ladins于1957年进行了一项研究,该研究用其编撰的两段文字作为实验材料,研究的是首因效应现象,他编撰的文字材料主要是描写一个叫吉姆的男孩的生活片段,第一段文字把吉姆描写成热情且外向的人,另一段文字呈现的相反,是将他描写成冷淡又内向的人。例如开yun体育app官网网页登录入口,第一段中讲吉姆跟朋友一块儿去上学,走在阳光洒满的马路上,跟店铺里的熟人交谈,对新结识的女孩子打招呼等;第二段中讲吉姆放学后独自步行回家kaiyun.ccm,他走在马路背阴的那一侧kaiyun全站app登录入口,他没跟新结识的女孩子打招呼等。在实验里,卢钦斯把两段文字进行组合:

卢钦斯让四组被试,分别去阅读一组文字材料,之后回答一个问题,这个问题是“吉姆是一个什么样的人?”,结果发现,第一组被试之中,有78%的人觉得吉姆是友好的,第二组里,只有18%的被试认为吉姆是友好的,第三组中,认为吉姆是友好的被试有95%,第四组仅有3%的被试认为吉姆是友好的。

该项研究结果证实,信息呈现顺序会对社会认知造成影响,先呈现的信息比后呈现的信息有着更大的影响作用,此即“首因效应”。然而,卢钦斯进一步研究发觉,若在两段文字间插入某些别的活动,比如做数学题、听故事等,那么大部分被试会依据活动之后获取的信息对吉姆作出判断,也就是说,所获得的信息对他们社会知觉起到了更大的影响作用,这个现象称作“近因效应”。

以上文字源自百度百科,笔者因觉得这段表述十分直观且易懂所以抄过来,还进行了编排以突出重点。

其实,通过上边的定义和例子,大家很容易理解这两个效益。

首因及近因效应在产品中的运用:

实例1:APP更新引导页——最常用到首因近因效应的场景。

首因效应,近因效应,在APP里应用程度最高的场景,是在登录这款APP的时候,处于其引导页之上 。

一般而言,APP为了将主要功能提示出来,都会存在3到4张功能引导,然而,依据实际的使用场景状况,用户中的大多数是不会去认真阅读引导页内容的,并且,在产品进行设计时,一般会于最后一页添加进入按钮,故而最后一个页面的停留时间在所有引导页里是属于最长的,差不多所有产品都已然养成习惯,把引导页中的最终功能放置在第一页与最后一页,所以在此处我就不再详细叙述了。

同样的道理,banner图也是这般情况,只是一般而言,用户没办法等到banner的结尾部分,因而近因效应并不适用。

实例2:APP页面布局,平铺的首页这类页面,并不格外适用于首因近因效应。

app页面布局的决定原则存在着众多,在此我需特别指出一点,那就是近因首因效应并不特别适合于大多数的布局设计,其原因在于,近因首因对于线性流程来讲较为重要,而在不存在客观流程规则的地方并不适用,所以朋友们,在进行界面设计时,别随意地把最重要的元素放置在界面顶端以及底端哦~

倘若存在别的原则,对页面展示更具益处,那么请不要局限于当日所提及的这些原则 。

实例3:「取消」/「确定」——移动端的独特创新

完全严格来讲,下面这个例子并非全是首因近因所成之功 ,然而首因近因效应关联的,是前摄后摄效应 ,其在人类认知习惯里头起着极其重大影响 ,因此这时提及一下以启迪大家的思维 。要是想要深入去了解这方面问题 ,那么可以去学一下认知心理相关的书籍后再学 。

要给大家说的,这里存在一个现象,目前这一现象已达标准化,然而,还是理性地为大家剖析一番,使大家能够明白该现象背后的逻辑,并且要提一个小技巧。

也许大家都已然对iOS以及Android里的取消或者确定提示框予以忽略了,鉴于当下的版本,已然作出规定,右侧为确定,左侧是取消。

背后的道理如下:

这表明,当用户点击「Action」之时,便会进入后续的操作步骤,而若点击「Cancel」,则会执行返回的操作。思索一下我们平常所见到的:浏览器上面的导航按钮,kindle上面的左右翻页按钮,在安排软件进程当中的「上一步」「下一步」

以上解释部分,是从http://www.jianjia360.com/?p=313摘抄而来,原作者是MoonMonster,要是想要去了解详细点的内容,那就需要跳转阅读。

这部分研究,前人已给出最优实践,在此我要多说一点,在一个特殊场景当中,产品经理们发现了一个小门道,如下图:

以前的评分弹框

现在的评分弹框

平常呢,因为忘记去积累,写作之际着急却找寻不到,于是决定耍个萌,记得给我点赞哟。

大家都懂了吧。

“不要再提醒”此内容,乃是产品设计者极不情愿用户点击的,故而如今的产品经理已然学会将其隐匿于中间了。

强调首因近因效应现身线性流程时颇为关键,故而重点内容应当置于开头以及结尾,由所涉理论延伸出的界面设计原理相对微妙,提议于平铺设计的界面侧重优选其他因素,首因以及近因究竟哪一个更易于为人所牢记取决于首因和近因之间穿插的内容数量以及复杂度,这也是极具趣味的一点:该理论已然被过度使用,所以在凭借理论去推导需求之前务必要审慎考量:-D