无线输电的应用与前景

人类从未停止探索无线传输电能的途径。设想一下,若能节省在导电材料上的投入,电费成本将大幅降低。全球持续演进,科技革新不断推进。依据该学科的新进展,可以预见,公众的期盼即将达成。这或许与计算机技术的飞跃相似。再者,倘若您是资本方,应用这项技术也能获取丰厚回报。

这项工作眼下是重点之一,因为它前景广阔,既能用于民用,也能用于军用。电流能够经由大气或大地传输,所以无需铺设电缆。无需再配备体积庞大的电池,装置将更为小巧。而且,厂商将推出性能更优的便携式产品。

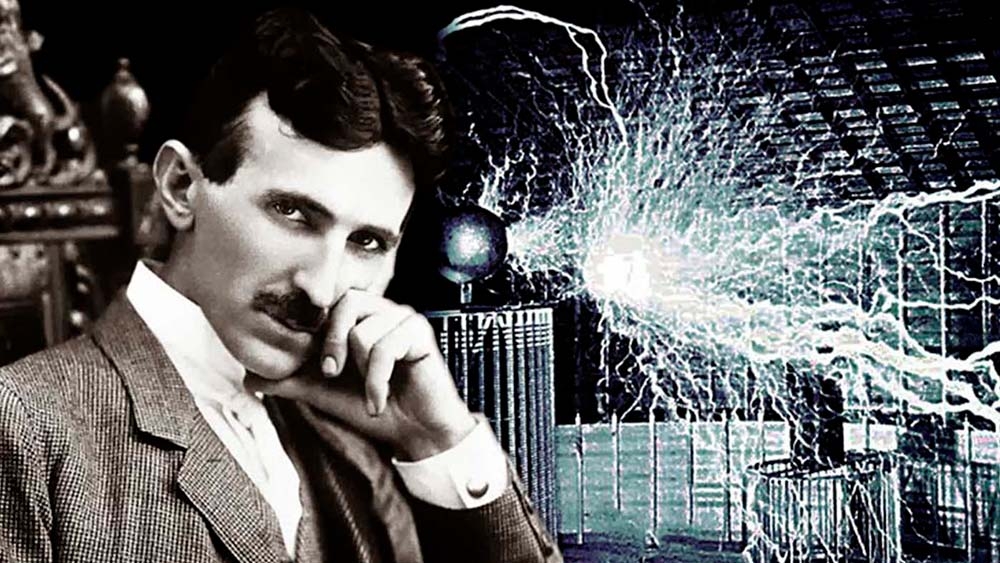

1893年,芝加哥举办了一场大型活动。活动中展示了无线照明技术,所有光线都来自荧光灯。这项创新成果是尼古拉·特斯拉完成的。

此刻,您可以再度尝试这个实验,您-只要让荧光灯处于高压线旁边就行。随后,这更像是一场幻术展示,这也是创造者备受追捧的缘由。

此刻,并非所有科研工作者都认同,是特斯拉首次构思了制造无线能量的概念。他们觉得他的研究是对既有理论的拓展。譬如,在展示活动举办前七十三年,安德烈·安珀雷(AndréAmpere)确立了一条准则,指出电流应用时会形成磁力场。十一年之后,迈克尔·法拉第(Michael Faraday)揭开了归纳法则。他开展了一次实验,实验结果显示,一个导体里产生的磁场,会在另一个导体上引发电流的产生。

1864年,所有学说达成一致,这项成果归属于詹姆斯·麦克斯韦,他创立了阐述电磁场运作方式及其同电荷与电流在真空中相互作用关联的公式。

二十七年后,特斯拉改进了赫兹稍早时候发明的波发射装置,他把它作为射频电源设备申请了专利。

工作原理

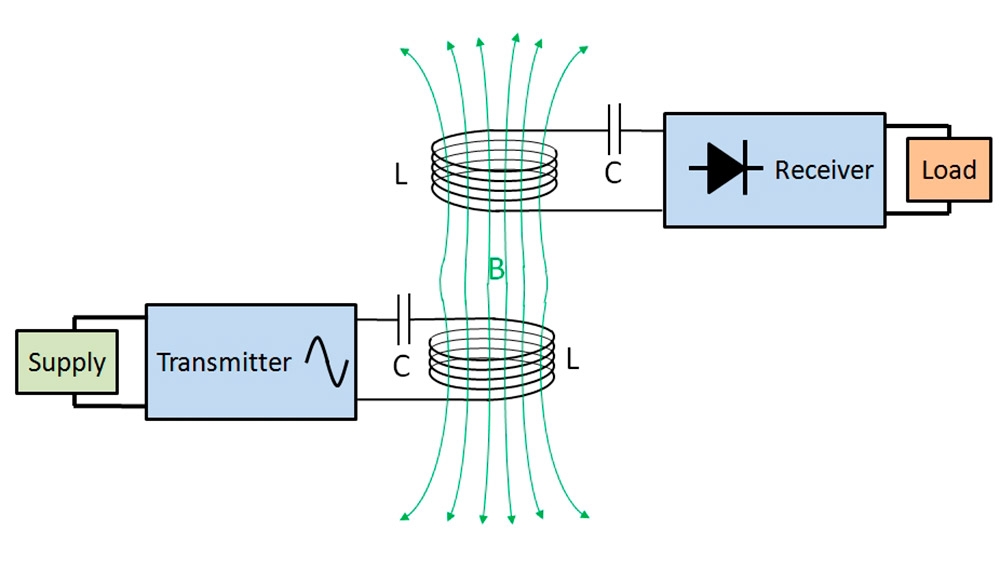

无线电无需借助导线即可实现远距离传递电信号。这种技术常与信息数据的传送相提并论,比如借助手机或Wi-Fi。目前我们正着手研究创新手段,旨在优化传输流程,确保其顺畅运行而不会出现停顿。

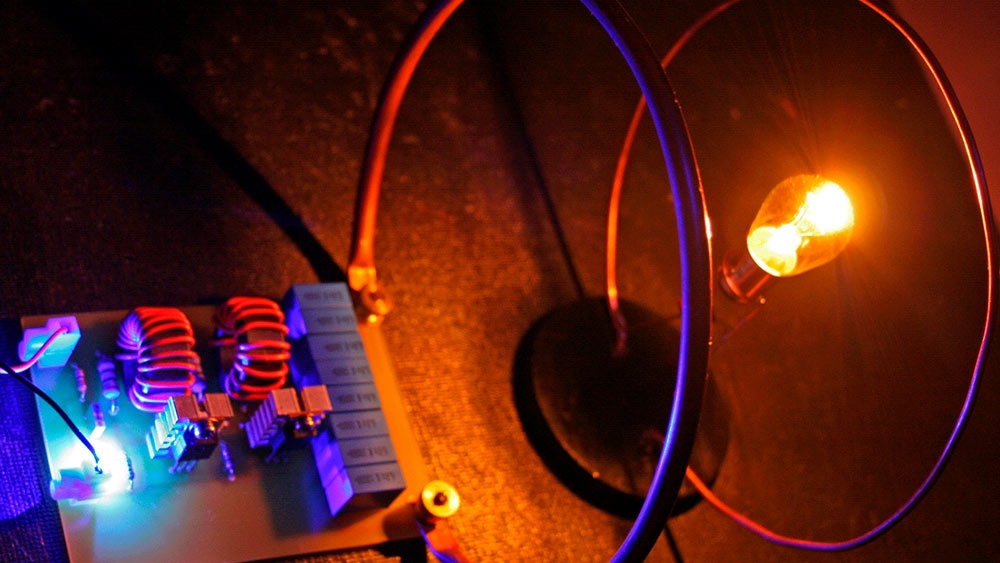

这项技术依托于磁效应和电磁感应原理,以及基础的操作机制。涉及一个由两个线圈构成的装置,包括发射端和接收端。通过两者协同作用,能够持续产生交变磁场,进而形成非恒定电流。接收端的线圈电压可用于诸如为电池蓄电或为移动设备供能等用途。电缆外部的导线通电时,会围绕电缆形成环形磁场。未通电的线圈能够从邻近的线圈获取电流。这提供了电感耦合。

转移如何进行?

美国与韩国的科学家们近期取得了显著进步,其中CMRS和DCRS系统发挥了核心作用。韩国研究团队的技术更为领先,他们成功实现了五米距离的电能传输。借助DCRS紧凑型偶极线圈,无需铺设电线,便能为普通居室的每位居民提供电力。

现代设备并非毫无缺陷,因为经由空气传输电信号的路径长度存在局限。不过全球科研人员正积极攻关。目前,人们已经能够观察到最新成果逐渐融入寻常生活。

技术领域

我们正在探讨最新技术突破的几个关键方向,包括创新工艺的研制,以及无需物理介质就能实现电能传递的途径。

超声波法

这项成果早在十年前就已证实。宾夕法尼亚大学的学生借助超声波的发送与接收装置完成了演示。测试距离最远可达到十米。信号传输对人体或动物完全无害。不过存在不足之处,其运作效能不高,并且相邻的传输点彼此之间无法直接看见。

电磁感应

要明白它的运作机制,可以参考一般变压器的运作机制。它包含两个线圈,电流从第一个线圈传递到第二个线圈。

这种方式存在一个不足之处。它邻近线圈的位置。换言之,很多能量逸散到外界。

静电感应法

核心是能量经由电介质传导的路径。这种技术称作“电容耦合”。因为发电机的运作,形成了电场,此电场促使了电势差的出现。该电势差存在于两个电极上。

微波辐射

这件装置的成本相当昂贵,不过该任务并不滞后,它的覆盖面十分宽广,发射装置是无线电天线,它在制造微波能量方面表现相当优异,接收装置配备有整流天线,能够将微波信号转变为电能,依靠这项技术,接收装置能够与发射装置保持很远距离。

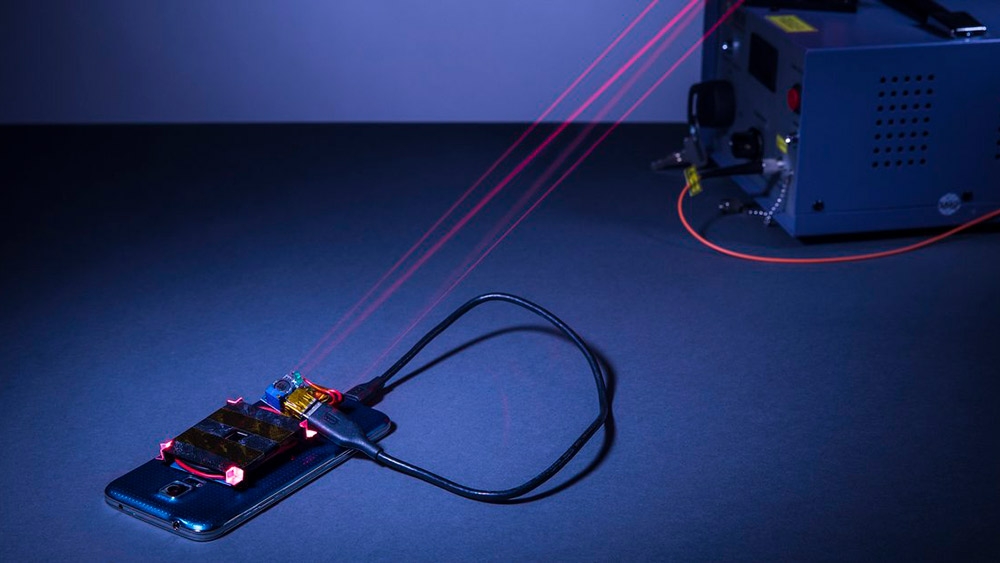

激光方式

利用光束实现能量传递,光束会照射到接收端的光电装置上,这种方式适合传送大量能量,不过存在一些问题——原本计划穿越大气层时,能量会损失掉一部分,估计有百分之六十kaiyun全站登录网页入口,并非完全损耗开yun体育app官网网页登录入口,该技术同样适用于真空环境

地球的电导率

水圈和金属矿藏适合传送微弱电波。石英砂的丰富堆积物或许会变成发源之处。

全球无线系统

这种技术发端于1904年。特斯拉(Tesla)称,借助等离子体以及地球导电性能的强化,构建此类装置是切实可行的。

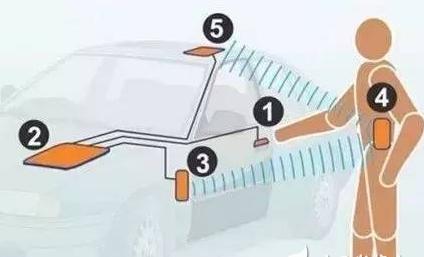

现阶段,电动汽车项目的研究与开发正在持续进行中。该项目涉及利用能够在车辆电机内产生电流的金属材质进行创新。这些材料通过特定的方式运动kaiyun全站网页版登录,从而实现电能的转换。

一些顶尖企业正在研究无线能量传输技术,这种技术需要为同一空间内的所有使用者供应动力。无线信号发射装置也是一个值得探索的途径,它能够保障飞行器在超远距离执行任务。随着新型材料的出现和设备性能的提升,这些创新成果终将渗透到人类生活的各个层面。