我常用的10个心理学效应:有效提升沟通演讲、课件开发的理论高度

这次的文章有点长开元棋官方正版下载,建议先保存,再阅读~

近日有位学习者咨询我,询问是否可以整理一些有价值的心理学术语和法则,以便在准备教学资料时参考。

这个思路很好。

心理学的相关知识及其运作机制,常被我们应用在编写某些课程内容或撰写相关文章时kaiyun官方网站登录入口,作为增强学术深度的手段。

人的精神活动,牵涉到每一个人,因此其中不少研究成果,无论在何处都适用,十分普遍。

此处,我汇集了在课程设计时经常运用的心理学知识要点、相关资料、实践案例及说明,倘若你需要筹备相关素材,能够直接借鉴这些内容。

1. 登门槛效应

若需他人应允你一项颇为艰巨的要求,可先请他为你完成一件极其微小的事务,接着再逐渐加大请求的分量。

为了给人留下始终如一的印象,始终秉持着彻底帮助他人的信念,对方同意提供帮助的可能性就会显著提高。

实验:

1966年,某美国心理学家设计了一次实验,委派人员去访问一群家庭主妇,请求她们在自家窗边安放一个小牌子,这些家庭主妇都乐意地答应了。

稍后再次走访那些操持家务的女士们,建议把一个体积可观且外观欠佳的标识物安置在院落之中,最终接受此提议的女士数量超过了半数。

另选一组家庭主妇进行随机走访,当面询问她们是否愿意在自家院落摆放一个不仅体积庞大而且外观欠佳的招牌,不过最终表示愿意接纳的只有不到百分之二十的人。

2. 延迟满足效应

推迟收获是指为了将来的、更丰厚的回报而主动推迟或舍弃眼前的、较轻微的愉悦。

推迟享受能够通俗理解为自我控制。一切有价值的成就,基本上都违背人的本性,所以它们都需要自我控制,并且要忍耐推迟享受。

实验:

给几个四岁的孩子讲:桌子上放两颗糖,你们要是能等二十分钟,等我去买东西回来,这两颗糖就全归你们,但如果等不及这么久,就只能先拿一颗,现在就能得到它!

这个四岁的孩子面临两难抉择,他渴望得到两块糖果,却不愿意为此等待二十分钟,而如果想要立刻吃糖,就只能满足于一小块。

历时十二年观察发现,能够坚持二十分钟的孩子,通常具备良好的自我控制力,拥有积极的自我评价,表现出显著的自信心,善于解决各类问题,性格十分坚韧,并且倾向于主动迎接挑战。

而挑选1 块糖果的儿童,往往显露迟疑不决、猜忌、羡慕、敏感、易挑拨、固执,难以承受打击,自我评价常被损害。

长期的追踪研究显示,那些能忍耐等待享用两块糖果的儿童,在职业发展上往往成就更显著。

3. 归因理论

我们为了管理或顺应外界,必须对各种情况给出理由,这种理由常常带有强烈的主观性。

比如:

你要是成功了,会尽量把它解释成自身努力。

对方要是成功了,你会尽量把它解释成外在因素。

你要是失败了,会尽量把它解释成外在因素。

对方要是失败了,你会尽量把它解释成自身原因。

因此,我们看待他人的成就时,总感觉他们毫不费力,是绝佳的运气,如同偶然的幸运;反观自身遭遇的挫折,却归咎于时运不济,缺乏发现珍宝的眼光。

4. 道德许可效应

一旦个人形成了清晰的道德规范,在涉及该规范的行为选择和是非判断过程中,却常常会做出与其规范相悖的事情来。

当你确定要减肥时,只是办了健身卡就认为自己努力减肥了。

当你要学习时,只是去了趟图书馆,刷了会手机,就以为学习了。

当你要阅读时,只是买了本书放在书架上,就以为阅读了。

一旦需要勤奋付出,就会不自觉地减缓工作节奏,导致需要延长工作时间,然后便将这多出来的时间当作是额外的劳动。

学生周末去补习班,即便什么都没学会,也感觉自己耗费了更多精力,最终成绩反而更糟糕——这正是部分家长所说的,孩子越参加辅导,成绩反而越下滑的缘由。

网上部分时髦说法,诸如徒劳付出、感动自己,均属于道德借口现象的体现。

5. 蔡加尼克效应

这种心理现象表明,未完成的工作更容易给人留下深刻记忆,相比之下,已经完成的事情则印象模糊。搁置的事情越久,越会占据思绪。只有当任务彻底解决,精神才能真正放松。

蔡格尼克效应使人走入两个极端:

一个是施加压力过猛,处理工作必须立刻搞定,若未达成便死死盯住不放,甚至固执地只顾自身不管他人他物。

那边动力不足,做事磨磨蹭蹭,经常中途放弃,总在一件事情未彻底做完时就转向其他事项,始终无法将任何一件事情彻底结束。

说白了,强迫症与拖延症本质上是一种心理效应的两极。

实验:

1920年代,苏联一位心理学家,让参与实验的人完成22项基础任务,例如,写下自己钟爱的诗歌,从55开始倒数到17,将颜色形态各异的珠子,依照特定顺序用线串联起来等等。

做任何一项任务大致都要耗费同样的时长,通常只有几分钟那么久,但其中有一半能顺利完成,另一半则会在中途被中断。

允许做完和不允许做完的工作出现的顺序是随机排列的。

实验结束,趁受试者没准备,马上询问他完成了多少项任务,具体是哪些。

完成的工作能记住大约一半,未完成的工作记得更清楚一些,能达到百分之六十八,相比之下,已经做完的事情只留下百分之四十三的印象。

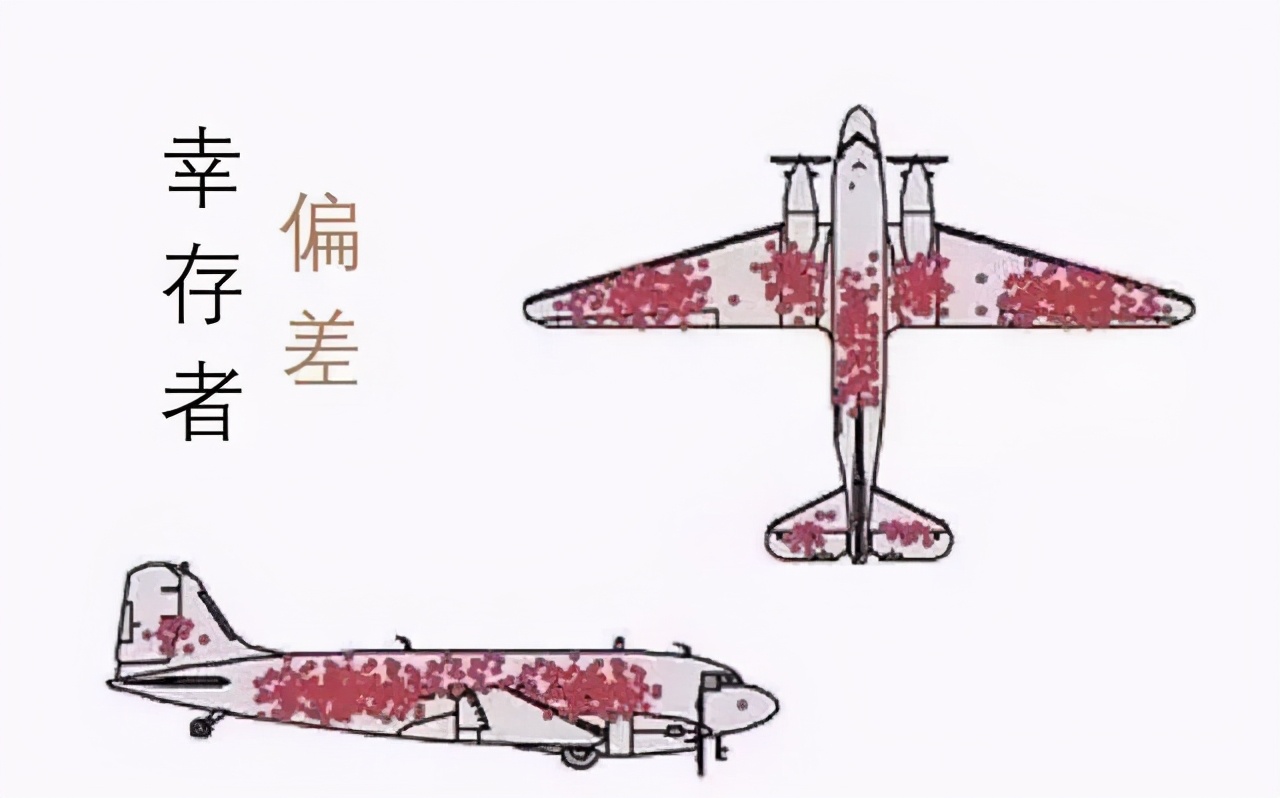

6. 幸存者偏差

人们只关注最终呈现出来的东西,却忽视了形成这个结果的过程,因而遗漏了那些被淘汰掉的重要细节。

你以为你看到了全部,其实可能只看到了别人想让你看到的。

出处:

1941年,正值第二次世界大战期间,美国哥伦比亚大学统计学专家沃德教授,应军方之邀,凭借自身在统计领域的专长,就"如何增强飞机防护能力,以减少遭炮火击落的可能"这一问题,提出了专业见解。

沃德教授分析了联军轰炸机返航的数据,发现机翼部分受损最为严重,机尾则相对完好。他建议重点加固尾部防御,因为那里是防护最薄弱的环节。指挥官认为,既然机翼是攻击的主要目标,就应该优先强化该区域的防护能力。

沃德教授坚持认为:

统计的样本,只涵盖平安返回的轰炸机;

被多次击中机翼的轰炸机,似乎还是能够安全返航;

不是机尾很难被打中,而是那些机尾被打中的飞机,早就没法飞回来了。

军队采纳了学者的意见,接着证明这个选择是对的,那些看不见的损伤反而最为要害。

7. 投射效应

人们倾向于把自己的特点强加于他人。

因此,心地纯良之辈会认为旁人皆怀善意;惯于算计他人者,便总觉得他人亦在暗度陈仓。

日常生活中一个广为人知的例证是,母亲总认为你身体冰凉,这源于,她自身正体验着寒意,因此推断你也同样会感到寒冷。

8. 负面信息偏好

人们总是更愿意去相信与传播负面信息。

日常生活中,为何那些热衷传播流言蜚语的人,总是层出不穷?他们为何总是喜欢议论他人是非,搬弄是非?

就是因为大家对负面的信息更热衷、更愿意去扩散。

一旦蔓延达到某个阶段,便会显现出一种普遍现象,即无论负面事件发生的概率多么微乎其微,最终总会发生。许多人却未察觉,这种现象的形成与传播者的刻意放大不无关系。

9. 禁果效应

越是禁止的东西kaiyun全站登录网页入口,人们越想去尝试。

郭德纲有个经典的段子:

讲一个孩子,他弄破了一个灯泡。包装上印着不能吞食,可这孩子还是把灯泡吞了下去,卡在喉咙里出不来。

他的父亲只好前往医院,请医生把它取出来,医生告诫孩子,灯泡绝不能吞下,一旦吞下就必定无法取出。

回到家里,那个孩子的父亲再次试了试,但还是没能成功。这位父亲非常沮丧,感慨道:这样做太不道德了,如果当初不提起这件事,肯定没人会无聊到去摆弄灯泡。

越是禁止你含灯泡,你就越要去尝试。

10. 暗示效应

这种作用力适用范围极宽,不只是心理学科,在社会学科、经济领域、医疗行业也普遍应用。

通常而言,人们误以为自己的决断源自个人见解,实际上却一直受各种隐含信息的影响,并且毫无察觉。

实验:

数百位身份背景相似的参与者受邀,参与对十种商品超市采购成本的评定。

评估之前,工作人员请参与者在检测单上记下个人社会保障号码末尾的两个数字,范围从零到九十九,然后才能进行检测。

实验结果经过分析,评估的平均价格和两位数数值之间存在正相关性。

也就是说,这些志愿者在评估之前已经受到了数字大小的引导,不知不觉中降低了或者提升了评估的价位。

学习课程开发与课件制作: