无线电力传输技术的基本原理与应用前景

无线电力传输属于一项电力传输的革新技术,它借助电磁耦合、射频微波、激光等媒介来输送电能。该技术无需借助导线,因而具备更便捷、更广泛的应用前景。本文对无线电力传输的演进历程和核心机制进行了阐述,同时对其未来潜在用途进行了展望。

关键词: 无线电力传输技术 电磁感应 射频 原理与应用前景

1.引言

自17世纪人类掌握了发电方法之后,便开始借助金属导线来输送电能。如今,供电系统与高压线路已经覆盖了世界的每一个角落。在日常活动与工作场合中,各式各样的电器设备虽然极大地提升了便利性,但随之而来的各种杂乱无章的电源线和数据线,却给人们带来了日益显著的烦恼。近年来科技不断进步,无线数据传输越来越常见,科学家们对无线电力传输的研究也取得了显著进展,这种技术不再只是设想,未来生活中摆脱杂乱的电线将成为现实。

2.无线电力传输的发展历史

十九世纪末期,尼古拉·特斯拉这位被誉为“开启电力纪元的天才人物”,在电学与无线通讯技术领域取得了卓越成就。他于1881年揭示了旋转磁场的运作机制,并以此为基础研发出感应马达;1888年他创造了多相交流电的传输与分配方案;1889至1890年间他成功构建了赫兹振荡装置;1891年他发明了高频变压器(即特斯拉线圈),该发明至今在无线电、电视以及各类电子装置中仍被普遍采用。他专注于探索无线发送信号和能量的方法,于1899年展示了无需电线运用高频电流的发动机,然而因为效能差又加上对安全问题的顾虑,无线电力传递的技术始终没有实现重大突破。1901至1905年间,于纽约周边的长岛区域,着手建设了Wardenclyffe塔,该塔属于一种构造精巧的电磁振荡装置,其初衷在于实现电力向全球任何地点的传输,特斯拉借助这座塔,意图促成地球与电离层之间的共鸣现象。

2001年5月,法国国家科学研究中心的皮格努莱特,借助微波无线方式传输电能,成功点亮了距离四十米处一个功率为二百瓦的灯泡,这个实验展示了远距离无线供能的可行性。紧接着,到了2003年,在某个岛屿上建立了一座十千瓦级别的试验性微波输电系统,该系统开始以二点四五吉赫的频率,向距离将近一公里的格朗巴桑村实施点对点的无线能量传输。

2005年,香港城市大学电子工程学系教授许树源研发了“无线电池充电平台”,不过产品在使用时仍需触碰充电器。

二零零六年十月,日本公开展示了一种无线能量传输装置,该装置的输出电压为七伏,输出电流为四百毫安,当发射线圈与接收线圈相距四毫米时,能够达到最高的能量传输效率,即百分之五十,此装置主要应用于手机的高效充电场景。

2007年6月,美国麻省理工学院的物理学助理教授马林·索尔贾希克研究团队达成了短距离无线电力传输的成就。他们通过给一个直径60厘米的线圈通电,使得6英尺(约1.83米)外连接在另一个线圈上的60瓦灯泡亮了起来。这种马林命名为“WiTricity”的技术,其运作机制基于“磁耦合共振”。

2008年9月,一份由北美电力研讨会提交的报告揭示,相关团队已在内华达州的雷电试验基地,通过无线手段将800瓦的电能,成功送达了五米开外的地方。

二零零九年十月,日本奈良市开展了一项针对电动混合动力公交车的无线充电测试。在充电平台的混凝土里铺设了供能线圈,公交车开到平台上,把车上的感应线圈与供能线圈对齐,即可启动充电过程。

3.无线电力传输的基本原理

3.1电磁感应——短程传输

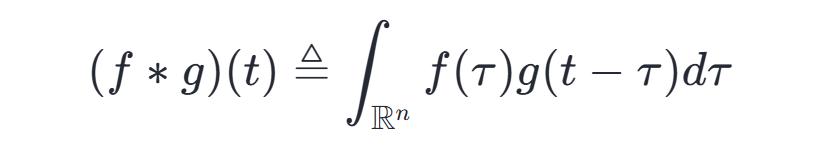

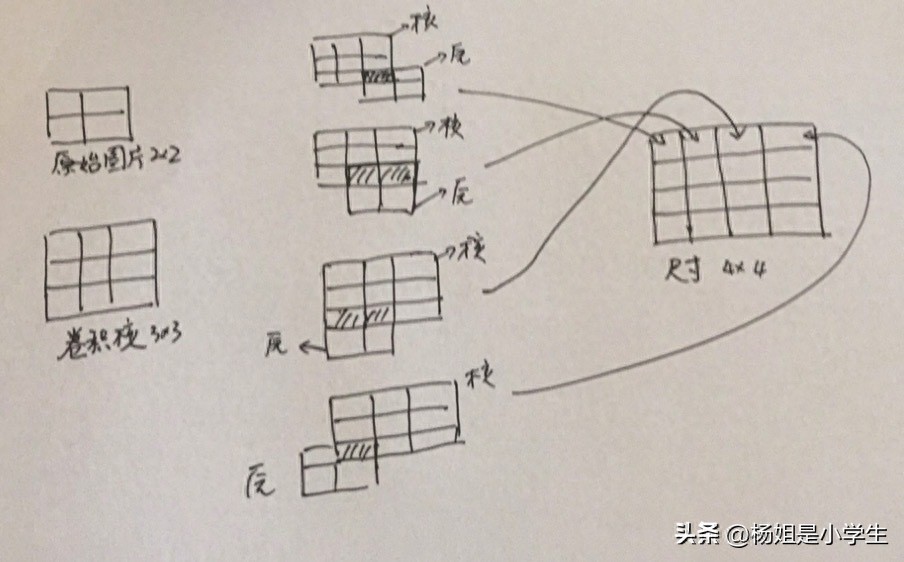

电磁感应是电磁学领域一项关键性的突破,它揭示了电与磁现象之间的内在关联及相互转变。电磁感应构成了电磁学的基础,变压器的工作原理正是基于这一基础。通过电磁感应实现短距离电力传输的基本方法如图1所示,发射线圈L1和接收线圈L2依靠磁场耦合来传递能量。线圈L1若通过交变电流,就会在周边介质中产生交变磁场,线圈L2因此会感应出电动势,这个电动势能够为移动设备供电,或者用于给电池充电。

3.2电磁耦合共振——中程传输

中程无线电力传输方法,依靠电磁波“射频”或非辐射性谐振“磁耦合”等途径,完成电能的传递。这种传输方式遵循电磁共振耦合原理,借助非辐射磁场,达成电力高效传送。电子学理论指出,交变电流流经导体时,导体周围会产生交变的电磁场,这种场被称为电磁波。当电磁波的频率小于100khz,它会被地面吸收,无法实现有效传播,当电磁波的频率超过100khz,它就能在空气中传送,并且借助大气层外围的电离层进行反射,从而达成远距离传送效果,人们把具备远距离传送功能的高频电磁波称作射频,也就是我们常说的RF。电信号(模拟或数字)通过高频电流实施调制(调幅或调频),产生射频信号,再经由天线向空中辐射;接收端需对远距离传输的射频信号进行解调,恢复成原始电信号,此即无线通信原理。中程通信依靠电磁波损耗低的设备,如天线装置,配合二极管、感应式芯片、无源射频标识等器件,达成高效无线能量传递。

这个设备总共设有两个线圈,每个线圈都具备自主振荡功能。其中一个负责发射,它并不直接释放电磁波,而是借助振荡器制造高频电流,经由发射线圈向外传送电磁波,在附近区域构成一个非辐射性磁场,这个过程将电能转变成了磁场能量。接收装置的固有频率若与接收到的电磁波频率一致时,接收电路中产生的振荡电流最为显著,完成磁场向电能的转换,达成电能的高效传输效果。图2展示了一个典型的运用电磁共振完成无线电力传输的系统设计。电磁波的频率越高,其向周围空间释放的能量就越大,传输效能也就越强。

3.3微波/激光——远程传输

理论上,波长较短的无线电波,其指向性更强kaiyun.ccm,扩散范围更窄。因此,能够借助微波或激光方式,完成电能的远距离输送。这对于新能源的开发,以及应对未来能源不足问题,都具备关键作用。1968年,美国工程师彼得格拉,首次阐述了太空太阳能发电(Space Solar Power,SSP)的构想。这个方案提议在外太空建造一个太阳能发电设施,利用电磁波将电力传输到地面。

4.无线电力技术的应用前景

无线能量传送属于一种前沿科技,通常只在特定情境中使用,未来潜力巨大。

4.1给一些难以架设线路或危险的地区供应电能

偏远地区的台站常因地形限制难以铺设电力线路,而边防哨所、导航台、监控站、观测点等设施需要持续供电,无线输电技术可有效解决能源短缺问题。这项技术还能为流动的牧民村落提供无变压器的电力支持,也能为放射性矿产开采和木材加工的机器人设备输送电能。

需要处理地面光伏设施、水力发电站、风力发电场、核能发电站的电力传输事宜

新疆、西藏、青海等区域降水偏少,阳光资源丰富,并且拥有广阔的未开垦土地,南方部分区域水能、风能条件优越,这些地方适合建设地面式太阳能电站或水电设施、风电设施。然而,这些区域居住人口稀疏,地理环境复杂,在高山深谷地带难以铺设输电线路,此时无线电力传输技术便能够发挥作用。运用无线电力传输技术,还可以将核能设施建立在沙漠地带或荒凉岛屿上。这种方式有助于处理放射性废弃物,同时电站运作出现问题时,能够减少对生物和农田造成的破坏。

4.3传送卫星太阳能电站的电能

卫星太阳能发电设施,是将太阳能电池装置或太阳能聚焦设备等部件,通过火箭或航天器发射至赤道上空三万五千八百公里高的地球静止轨道。太空中太阳光线不受大气层干扰,辐射能量非常稳定,属于能够无限获取的清洁能源。并且全年绝大部分时间都是日照时段,其发电效率比地面高出六到十五倍。在那处场所借助太阳能电池装置将日光直接转化为电力,或者运用太阳能聚焦装置将日光集中起来当作热源,类似地面热能发电站那样发电。这样获取的电力供应给微波发射设备或激光装置,随后运用无线传输技术将大功率电磁波束射向地面,接收到的微波能量经过整流装置后转变为直流电,由变电和配电设备提供给用户。

4.4无接点充电插座

无线能量传输技术不断进步,部分微型耗电装置已达成无线上电功能。例如,电动牙刷,无需电池的无线鼠标,以及能够无线供能的薄膜或垫片产品等。无线供电“膜片”/“垫”属于一种家用电器无线供电技术,使用一张书本大小的柔软塑料片,能够为多种设备提供能量,比如圣诞树上的LED灯、装饰灯,鱼缸水中的灯泡,小型电机,手机,MP3播放器,随身听,温度传感器,助听器,汽车部件,以及植入式医疗设备等。

4.5给以微波发动机推进的交通运输工具供电

当前多数出行载具依赖石油制品,动力装置有柴油动力、汽油动力等形式。参照这个情形,运用微波作为动力的装置称作微波动力系统。微波属于频率介于0.3到300GHz范围的电磁辐射,无法直接用于驱动马达,由于研制能在如此高频率下运行的装置极为复杂。若能调整构思,将微波能量转化为直流电的装置得以研发,微波便能直接用作交通工具的动力来源。煤炭、石油及天然气等资源储备有限,而每日消耗量惊人,终将面临枯竭问题,届时卫星太阳能发电站有望担当能源供应的核心,借助无线传输技术,便能够将微波能量直接供给各类交通工具。

4.6在月球和地球之间架起能量之桥

全球人口持续攀升,地球物质日渐枯竭kaiyun全站app登录入口,促使人类渴望探索太阳系其他天体。月球作为地球的天然伴星kaiyun全站登录网页入口,资源充裕且面积广阔,是开发的首选目标。未来人类开发月球主要目的在于定居和资源开采。月球土壤含有大量二氧化硅,可用来生产太阳能装置的关键材料。先在月球上建立制造设施,再将太阳能发电站直接部署在月球表面,这种方式实现起来比将发电站放置在地球静止轨道上更为便捷,能够通过微波或激光束将电力传输至地面。

5.结语

无线电力传输技术持续进步并日趋完善,未来人们有望摆脱手机、相机、笔记本电脑等移动设备的电源线限制,在机场、车站、酒店等场所便捷地使用无线电力,该技术还能应用于特殊场景,例如为心脏起搏器等人体植入设备供电、驱动新能源汽车、为低轨道军用卫星以及太阳能卫星发电站提供能量支持。当今全球经济发展迅猛,能源领域的关键任务在于提升能效,并且积极开拓新型绿色能源资源。太阳是一种永不枯竭的清洁动力来源。除了核能、地热能以及潮汐能这几种特殊能源外,地球上几乎所有的能源都源自太阳辐射。因此,建造太空太阳能发电设施,是应对人类能源短缺状况的一项核心举措。把地球同步轨道上的电力传送到地面,无线传输手段将扮演核心角色。这种技术未来有望在多个领域得到应用。不过,任何无线能量传递方法,都面临诸多挑战需要克服,比如能量转换的成效如何,能源企业的计费方式怎样确定,以及能量传递时发出的电磁辐射是否威胁人类健康等等。不论如何,一旦这项技术能够广泛传播,就会为大众的日常带来极大的帮助。