拿捏一个人最好的手段不是迎合 , 不是迁就 , 而是利用"蔡格尼克效应"

人与人之间的交往本质上是关于话语权和注意力的争夺博弈;

当人们试图“拿捏”他人,往往陷入用力过猛的误区;

要么卑躬屈膝以求取悦,要么毫无原则地妥协,一味地迁就他人,最终却可能无法掌握人际关系的主动权。

放低姿态的行为,是对自我价值的否定;

若一个人必须依赖满足他人的需求来维系某种联系,这就等同于通过自己的行为传达出这样的信息:“我的价值依赖于你的肯定,没有你,我的存在将毫无价值。”

这样的人不会存在什么人格魅力,吸引来的也是想利用你的人;

被讨好者将对方的给予视为天经地义,而这对讨好者来说却是不断的情感消耗,这种不健康的互动关系随着时间的推移,愈发加剧了讨好者的不满情绪和被讨好者的轻蔑态度。

控制or迎合?

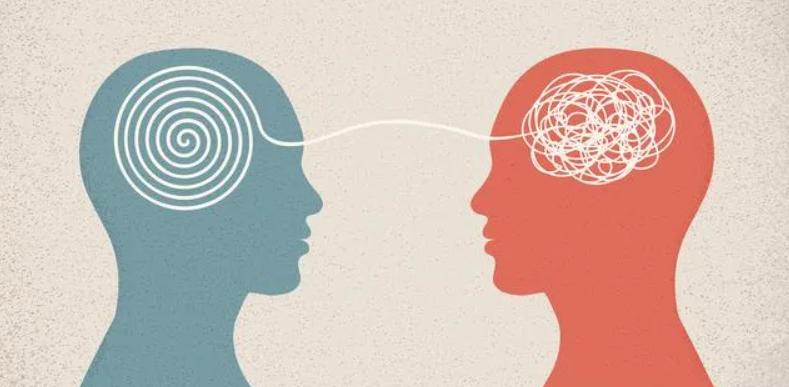

心理较量并非仅仅体现在表面的顺从之上,实则关乎对人性的深刻洞察,“蔡格尼克效应”所揭示的真相是:

人们对那些尚未解决的事项,其记忆远比那些已经妥善处理的事件来得更为鲜明。

人对未完成之事和未被满足的需求,存有一种执念般的关注;

心理学家布卢玛·蔡加尼克在一次记忆实验中发现了该心理现象;

“蔡格尼克效应”的核心机制是未完成的张力;

在着手执行某项任务之际,个体内心便会构建起一种心理张力机制,该机制激励我们努力实现目标,并在完成过程中释放压力,从而获得心理上的满足与愉悦。

要是任务中断,张力就被保留下来,始终牵扯着心神;

面对那些已经圆满完成且情绪保持稳定的任务,大脑会投入更多的注意力,积极保持对未了事项的关注,并不断提醒我们完成它们,以此来缓解内心的紧张感。

这也是小说之所以在结尾处设置悬念,以此激发读者的兴趣,使他们一页接一页地沉浸其中,难以自拔。

工作过程中,若因消息干扰而中断,未能完成的任务常常让人难以忘怀,脑海中反复出现的,尽是那些尚未完成的篇章。

以至一段情感关系未结束或留有遗憾时,人们总是难以释怀;

没有走过的路,忘记探索的风景,都有着一股心理张力。

“蔡格尼克效应”之所以具有显著影响力,是因为它能够激发人们的“认知闭合需求”,也就是说,大脑倾向于将接收到的信息整合成一个完整且统一的认知框架。

人类天生厌恶不确定性,因此他们常常会努力通过行动或思考来消除模糊的过渡状态,以此消除不确定感,从而使认知体系更加完善。

在人际交往中,这体现为未说完的话语、未实现的诺言、未做出的抉择,亦或是未明确界定的人际关系。

这些情节或许会在他人心中留下持续的疑问,让人忍不住挠头搔耳kaiyun.ccm,迫切地想要知晓故事的结局以及随后的发展轨迹。

“未完成感”如何影响人际吸引?

制造恰到好处的未完成,能够引导对方进入自我驱动的内心轨道。

当某个互动环节出现空白之处,接收者往往会萌生填补的欲望,这情形就如同当一个人察觉到某种情感联结存在断裂时,他们便会不自觉地投入更多的关注和努力去弥补这种缺失。

人类内心深处往往更偏爱那些需要付出努力方可得手的事物kaiyun全站登录网页入口,而非那些轻易可得之物。

因此,迎合与迁就行为剥夺了双方互动的契机,导致关系的深度无法仅凭单方面的付出而得以建立。

“蔡格尼克效应”在人际交往中的应用关键在于营造出一种“未完成”的体验,而实现这一目的的策略则是通过调节交流的节奏,促使对方自发地填补人际关系的空缺。

在交流过程中,掌握适当的沉默,预留言辞的空间,恰如其分地表达观点,既不会显得过于强硬,同时也为对方提供了思考的余地。

分享时也不必急于透露所有的细节,让对方产生追问的欲望。

当他的好奇心和探索欲被尊重,他自然主动挖掘信息。

如同未读完的小说情节或广告中的未解之谜,刻意地分批呈现,故意留下些许悬念,以此激发他人的心理参与度。

人们普遍觉得,通过深思熟虑所形成的观点,相较于被动接受的信息,能带来更强烈的认同感。

而一段关系也不必急于追求最终结果;

将关联性划分为若干步骤,每个步骤设定了明确的目标,每完成一个步骤,便暂停下来吸收并分析反馈信息。

这种状态下的满足感,既不会因压力过大而选择逃避,也不会因迅速达成目标而感到乏味。借助大脑对未完成事件的深刻印象,它能够激发人们后续探索的强烈动力。

延迟的反馈虽然不及即时反馈那样迅速且令人愉悦,却常常能引发更加强烈的渴望。

无需对每一份友善的表示都立即作出反应,亦无需急切地履行诺言、迅速展示所有可能。

适度放慢节奏,为情感的培育腾出空间,同时促使双方逐步认识到,关系的深化离不开持久的耐心。

该模式使得权力关系从“满足需求”转变为“塑造需求”kaiyun全站app登录入口,并将情感的即时性提升至可持续性的层面。

掌控关系节奏的关键:尊重而非操控

这恰恰表明,在使用“蔡格尼克效应”时,必须以尊重与真诚为前提,同时要警惕过度使用可能带来的负面影响。

若仅将“未完成事件”视为一种便利的催生期待手段,刻意激起焦虑情绪和虚构不实悬念,则必将损害信任根基,且无法推动事物进一步发展。

合理运用“蔡格尼克效应”以及保持良好的互动,确保那些阶段性未完成的任务能够逐步实现其阶段性“完成状态”,从而避免陷入长期停滞不前的境地。

纯粹吊人胃口的做法易滋生挫败感起到反作用。

真正的吸引力并非依靠任何手段即可形成,而是源自个体内在的稳固性。

故意制造神秘感,试图隐瞒自己真实的愿望或真挚的情感,以及扭曲自己形象的手段,往往最终只会导致失败。

蔡格尼克效应指出,人类对事物完整性的渴望往往超过了对即时享受的依赖,对安全感的追求之中,也隐藏着改变现状的强烈愿望,这一现象符合人类与生俱来的认知本能。

要真正掌握一个人的脉动,并非通过限制其行动自由,亦非采取强加于人的情感手段。

相较于寻求他人关注,更关键的是激发对方主动增强对关系的投入意愿,一旦这种投入得以确立,便会转化为一种自发的行为。

与其屈尊降贵地迎合他人,毫无原则地妥协,不如在交流中开辟出一片值得深入挖掘的领域,坚信双方都有能力去填补那些尚未触及的空白。

需特别留意的是,“蔡格尼克效应”并非人际交往的替代手段,人际关系的核心仍旧在于个体间的深刻契合,它体现为两个心灵在“未完成”的状态下持续相互靠近的历程。