在天花最为猖獗的时期,清朝用什么措施避免或减少感染天花

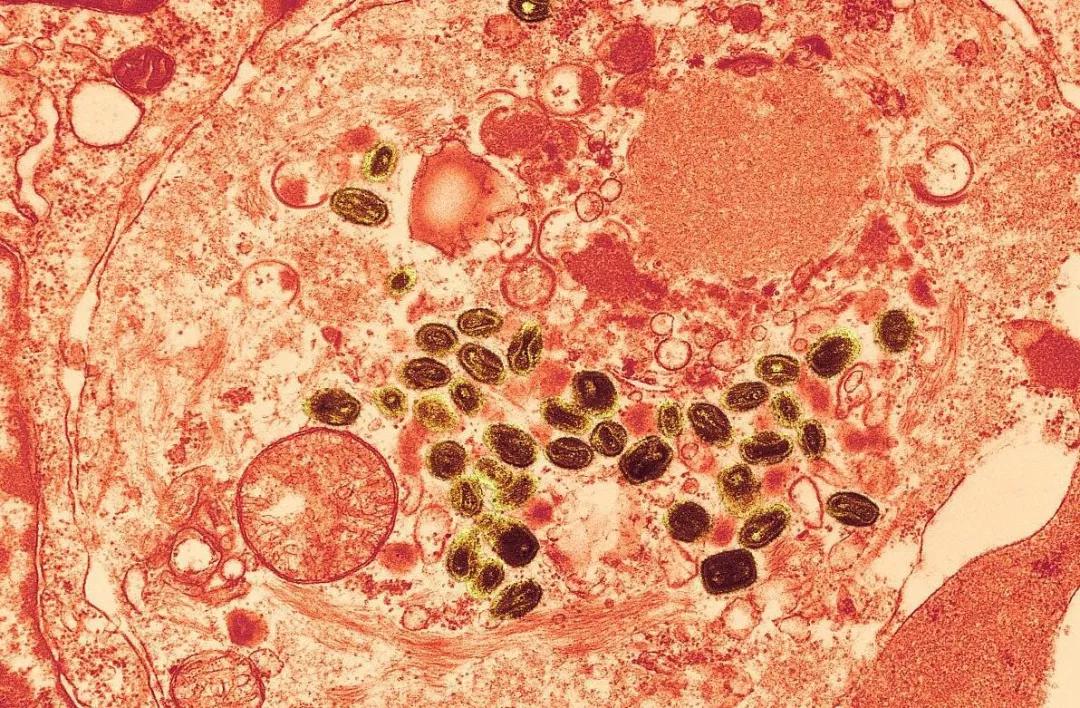

病毒学家依据生物对人类、动物及植物所引发的传染性和破坏程度,制定了生物安全级别。简言之,病毒传染能力越强,其生物安全级别亦相应提升。据此,艾滋病和SARS被划分为三级病毒,而臭名昭著的天花则达到了最高级别的四级,其危害性由此可见一斑。

在17至18世纪这一天花肆虐的高峰期,我国清朝政府究竟实施了哪些策略来防止或降低天花感染的几率呢?

上图_ 天花病毒

天花是什么?

天花之所以得名,是因为患者在康复后脸上留下的疤痕。这种疾病是由天花病毒引起的,具有强烈的传染性,能够导致患者全身或局部皮肤出现化脓性损伤。天花病毒是一种通过空气传播的痘病毒,其结构相当复杂,且具有较强的生存能力,能在痂皮、衣物、尘埃中等环境中存活长达数月至一年半,其潜伏期通常为大约12天。

天花可分为大型、中型和小型三种。这三种天花的表现症状大致相同,但致命率却有所差异。大型天花在3至5天内,患者会出现难以控制的毒血症或严重出血,最终导致死亡,其致死率高达25%以上;中型天花的毒性减半,致死率降至12%;而小型天花仅有1%的患者面临生命危险。天花曾导致全球至少3亿人丧生,是人类历史上持续时间最长、影响范围最广、最早被彻底根除的传染病之一。

上图_ 天花病

皇太极被动避痘

公元1世纪左右,天花病毒自越南传入我国,中医学称之为“痘疮”。到了明末时期,该病毒已广泛流传于中原地区。在崇德年间,皇太极决定在九月的第一年开始大规模用兵,而四月到八月则常常停止军事行动。选择在冬季对明朝发动战争,皇太极主要基于两个考量:首先,后金国位于东北,民众对天花病毒缺乏免疫力。天花病毒偏好温暖环境且惧怕寒冷,因此,在后金军队在冬季进行战斗时,能够有效减少感染天花的可能性。

天聪元年,即公元1627年正月十八日,出征的贝勒传回了战况报告,提到若要增兵,则应避免派遣未曾患过痘症的人,以免染病。对此,皇太极作出回应,表示若遭遇流行性痘疾,他命令那些尚未出痘的贝勒以及蒙古族中尚未出痘的贝勒返回,同时,他们的随从也应适当遣返。这一举措充分表明,皇太极为防止天花感染,有意放慢了军事行动的步伐。

崇祯三年正月癸亥日,建昌地区由建人掌控。春风吹拂,河冰融化,敌军战马力量减弱。建人最惧怕痘症,到了三月壬午日,四王子(即皇太极)驻扎在山,率领轻骑向都城进发,派遣使者携带书信进行和谈。四王子观察到城北大门道路旁,痘症导致的伤亡接连不断,心生恐惧,不敢继续前进。这场激烈的战事因痘症导致的伤亡而暂时停止,充分显示出后金对痘症的畏惧程度如同惧怕猛虎一般。

上图_ 爱新觉罗·皇太极(1592年-1643年)

1633年六月,正值明金战局僵持不下之时,扬古利提出建议:“我应深入敌军腹地攻克城堡kaiyun官方网站登录入口,已患天花的贝勒和将领留守,未患天花的将领则随我返回京城。”那时正是天花肆虐的夏日,皇太极特意派遣那些曾经历过天花的将领出征,目的是为了降低天花对后金军队造成的损害。

天花传播力极强kaiyun.ccm,若在军营蔓延开来,其后果将极为严重。对此,皇太极明确要求各牛录一旦发现天花患者,其所属的章京必须立即上报,不得有任何拖延。皇太极曾因“固山贝子博才托得知本牛录下索克什出现痘疹,尽管松阿里也曾告知,但并未及时上报,反而将其留在营中,且位置靠近御营,犯下大罪,…遂下令剥夺其贝子爵位,并处以三百两银子的罚款。”皇太极采取剥夺贵族爵位并处罚银两的手段,以增强后金对天花防疫工作的关注度。

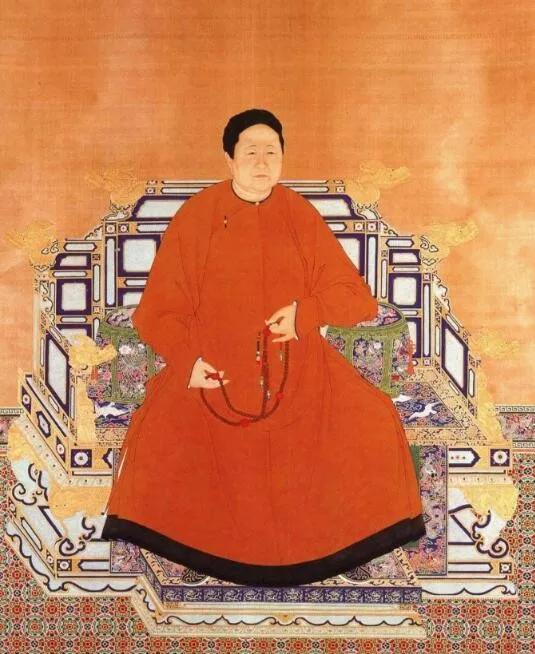

孝庄文皇后,生于1613年,卒于1688年,曾历经侧福晋、庄妃、皇太后、太皇太后的尊贵身份。

康熙主动防控

皇太极对天花病毒极为戒备,尽管如此,防范措施仍显不足。在清朝初期定都中原的“八大铁帽子王”中,岳托与多铎不幸感染天花,最终不幸去世。鉴于此,顺治帝病故之后,孝庄皇太后采纳了西洋传教士汤若望的建议,认为顺治帝的三子玄烨曾患过天花,并获得了永久的免疫力,于是将他立为皇帝。

康熙登基之后,察觉到天花对大清王朝的巨大危害,遂决定必须采取措施遏制天花的扩散。于是,他在京城设立了专门的“查痘章京”职位,致力于向八旗子弟普及并提升预防天花的相关知识。对于那些出国贸易归来的国人,官员会检查他们是否出现痘症,只有待痘症痊愈后,才会允许他们重新投入工作。该制度一直延续至嘉庆时期,对来华商船的查痘范围得到了拓展,从而成为了我国最早的检疫体系。与此同时,太医院设立了痘诊科,广泛招募名医,致力于增强对天花的治疗力度。

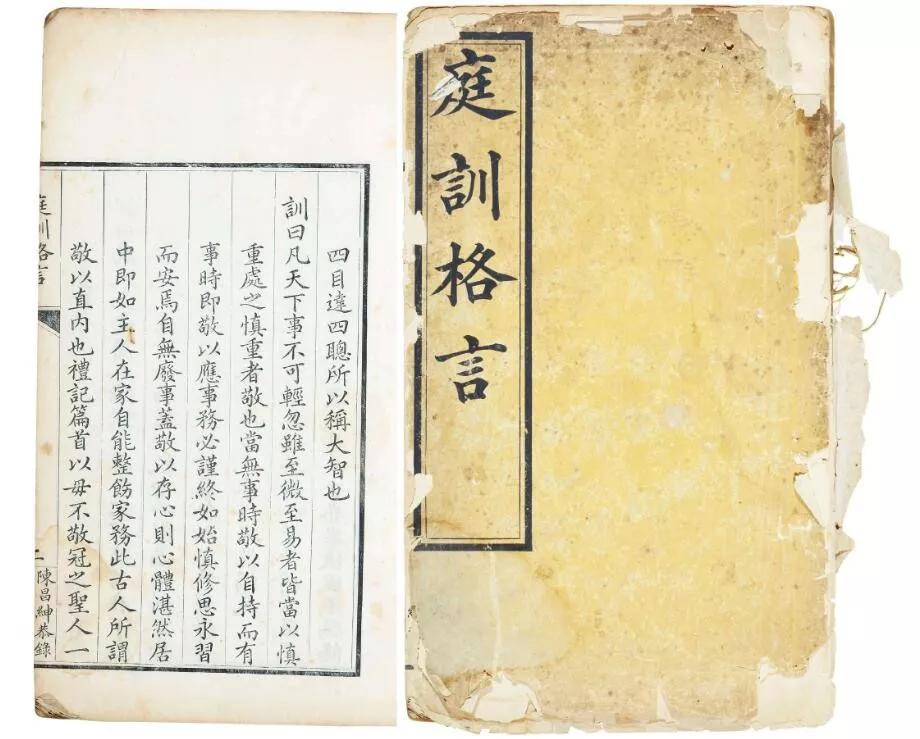

上图展示了康熙皇帝在其所著《庭训格言·国学经典》一书中,曾向自己的子女讲述过关于天花疫苗接种的故事。

当时,蒙古、藏族、回族、维吾尔族等各民族的首领们大多未曾遭受过痘症,因天花疫情横行,导致各民族入京朝贡的惯例被迫暂停。康熙皇帝曾下令理藩院:“即便是元旦期间前来朝贡的外藩之王,即便他们声称已接种过痘苗,朕仍感忧虑。他们所说的接种痘苗,是确凿无疑,还是有所怀疑?”

康熙十六年,即公元1677年,康熙帝巡视热河时,觅得一处清凉之地。于是kaiyun全站网页版登录,他着手建造避暑山庄,并设立了围班制度。此举既可消解暑热,又能防止少数民族贵族染上天花,从而促进了中央与各民族间的和谐。这种做法是对传统隔离策略的革新,实现了双赢的成果。

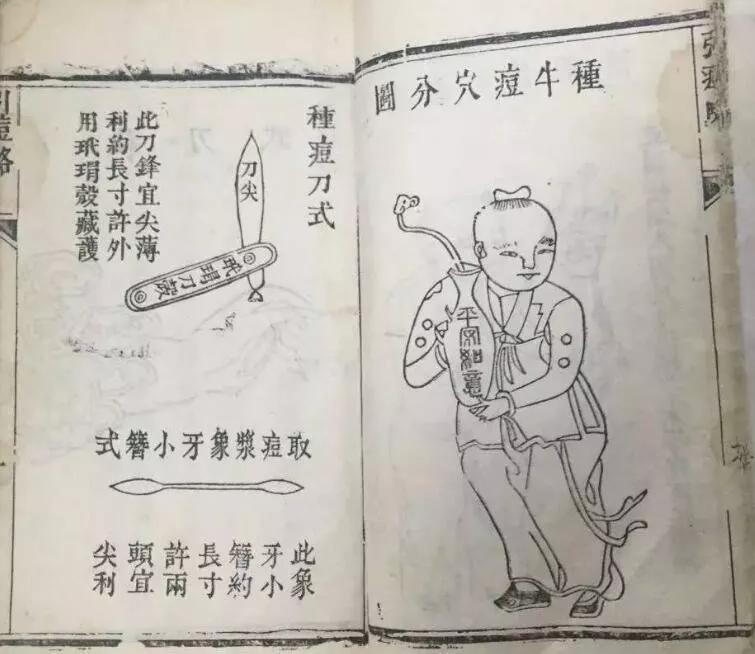

图示为《引痘略》一书所记载的接种痘苗所用的刀具样式,该刀现收藏于民国医药文献博物馆,版本为道光十二年,即1832年所出版。

民间的种痘免疫

实际上,接种痘苗是抵御天花的最有效手段。在《痘疹金镜赋集解》一书中,清朝的医学专家俞茂鲲提到:“听闻接种痘苗之法,起源于明朝隆庆年间,宁国府太平县,其姓氏已不可考,系由一位异人传授于民间,从而广泛传播于世。”据此可以推断,至少在十六世纪,接种痘苗的方法已在民间得到了普遍应用。

接种天花的方式主要包括以下四种:痘衣法涉及为接种者穿上患有天花的患者的贴身衣物;痘浆法则是将蘸有天花泡浆的棉花塞入接种者的鼻腔内;旱苗法则是将天花痘痂的细末吹入接种者的鼻孔中;而水苗法则与痘浆法相似,只是将泡浆替换为了调湿后的痘痂。

在十五世纪,我国便开始采用天花患者的痘痂,将其晾干后研磨成粉末,然后吹入人的鼻腔,以此实现免疫效果。

当时的医者观察到,若直接采用天花脓浆或痘痂进行接种,其毒性相对较强,接种者需承受不小的风险。因此,他们将此类痘苗称作“生苗”。在清朝时期,医家朱奕梁在其著作《种痘心法》以及郑望颐的《种痘法》中,均不谋而合地采纳了既安全又可靠的“熟苗法”。

若时苗经过连续七次的种植,经过精心挑选和炼制,便成为成熟的苗子。这一点不容忽视。随着苗种传承时间的增长,其药效的提升会变得更加精细,人工挑选和炼制的技艺也会更加纯熟,火毒被完全去除,仅留下精华,因此能够确保万无一失,无任何风险。这种做法通过反复接种和筛选,旨在保留免疫原,减少疫苗的毒性。“熟苗法”与现行的疫苗法存在差异,后者采用的是动物来代替人体进行接种和培养。

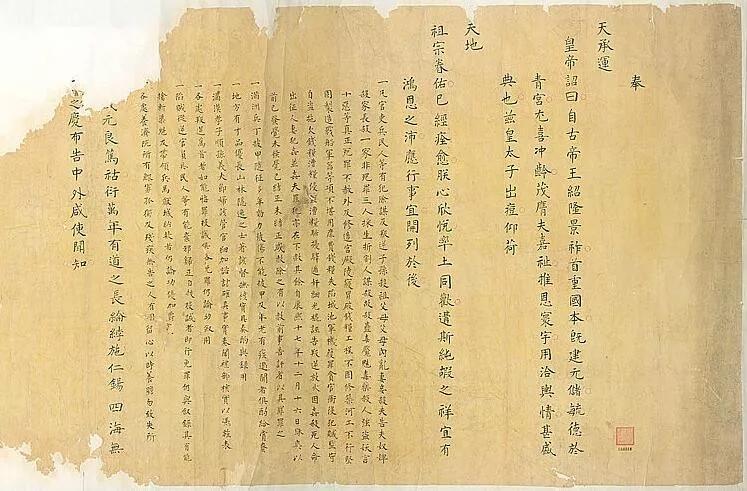

上图_ 皇太子胤礽(康熙皇帝之子)出痘痊愈恩诏

人痘接种技术日渐完善,康熙帝不仅积极在民间普及此法,而且下令让皇子们在年幼时都接受接种。随后,在康熙年间,俄罗斯派遣使者来中国学习痘医技艺。进入十八世纪,土耳其从俄罗斯学到了人痘接种技术,并将其改良为针刺接种法。

1721年,英国驻土耳其的大使夫人玛丽·蒙塔古将一种名为种痘的方法引入了英国,这种方法在当地受到了广泛的欢迎。到了1798年,英国的一位医生琴纳,在借鉴了针刺技术的经验后,创造出了牛痘接种的新方法。即便到了上个世纪的上半叶,人痘接种的方法依旧在民间广泛流传。

上图_ 欧洲接种牛痘疫苗的儿童

综合来看,只要采取适当的方法,天花并非无法被击败。在皇太极和康熙两位皇帝的积极推动下,康熙在《庭训格言》中自豪地宣称:“起初众人多惧怕痘症,自从朕获得种痘之法,如今边外的四十九旗都已下令接种痘苗。所有接种者,均能顺利康复。”从起初的“畏惧而不敢尝试”到后来的“皆能康复”,这充分表明天花蔓延的趋势已被有效控制。