中国人如何消灭天花? | 地球知识局

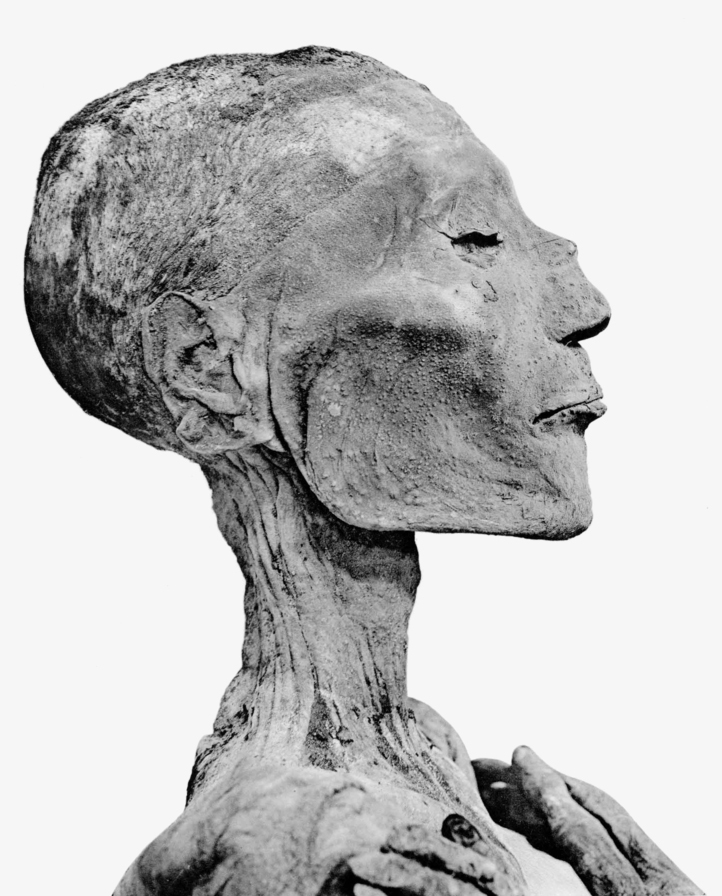

天花堪称历史最悠久的瘟疫之一,其致命率之高令人咋舌。关于人类与天花抗争的历史,已有长达三千年的记载。追溯至古埃及,距今约1156年前的法老拉美西斯五世木乃伊上,便已出现疑似天花的皮疹痕迹。

拉美西斯五世的木乃伊头像

该图片源自维基百科,由G. Elliot Smith提供。

天花疾病传播迅速,死亡率极高kaiyun全站app登录入口,其中重症病例的死亡率大约为25.5%。一旦被天花病毒感染,除了依赖人体自身的免疫系统以及用于缓解症状的药物外,别无他法可以彻底治愈。即便有幸逃脱死神之手,患者身上也会留下遍布全身的红斑疤痕,这也是“天花”这一名称的由来。

尽管这种天花病毒凶猛异常,但它在1962年却在中国大陆完全消失,成为中国人与瘟疫抗争的悠久历史上一段难忘的胜利篇章。

战争与瘟疫

天花病毒起源于古埃及,随后通过战争与贸易等途径,逐渐传播至欧洲及西亚地区。

中东是早期人类历史交流最频繁的地区

所以也是驯化动植物以及人类传染病大规模传播的地区

天花传到中国的可能路径是:

埃及、阿拉伯半岛、印度、东南亚、中国

图片素材来源于shutterstock平台,由Anton Balazh提供。

东汉时期,天花病毒传入我国。那时,伏波将军马援率军南征交趾,俘获了大量敌军。然而,不久后,这些俘虏中便爆发了天花疫情。由于这种疾病是由战场上的俘虏所携带,因此人们将其称为“虏疮”。

《肘后救卒方》(葛洪)

晋代医学大家葛洪所著的《肘后救卒方》是我国最早对天花病情进行详细记载的文献,该书亦为屠呦呦教授发现抗疟疾药物青蒿素提供了灵感。书中描述:“近年来,时有疾病流行,患者头部、面部及全身出现疮痍,迅速蔓延,形似火灼,伴有白色脓液,溃后新生。若不及时治疗,病情严重者多不治身亡;治疗得当者,疮疤呈紫色黑色,需经年累月才能消退,此乃恶毒之气的体现。”

葛洪在其著作中描绘的“恶毒之气”所显现的病症,与天花的表现相吻合。然而,书中并未提供详尽的疗法,这反映出古代中国在社会疫病肆虐、夺走众多生命时的无奈与无力。

随着时间的推移,天花在中国的蔓延愈发持久,人们终于揭开了它的神秘面纱:那些曾经感染天花并幸存下来的人,此后便不会再被感染。于是,我国古代的医者们开始尝试一种方法,即让病情较轻的天花患者与健康人接触,以便让天花病毒在有限范围内传播。这一做法取得了显著效果,大约有80%-90%的患者得以存活,从而成为中国免疫学领域最早的简单尝试之一。

经调查发现,此类通过人际传播的早期疫苗接种方法在唐朝时期便已存在,且直至明末,许多传统医者依然在使用这一方法。

明清时期,一种更加安全的“人痘接种法”问世:从病情较轻的天花患者身上采集痘疹,晒干研磨成粉末,再让未曾感染天花的人群吸入鼻腔,这相当于一种灭活疫苗。此接种法的死亡率不超过3%。在清朝康熙二十一年(公元1682年),在清政府的大力推动下,全国范围内开展了大规模的接种活动,显著减少了清代天花疫情的爆发风险。

而且康熙自己幼年也曾是天花患者

幼年天花使其获得免疫力

反而断绝了之后再患此恶疾的风险

(图片来自:wikipedia)

康熙帝,昔日天花患者,曾在《庭训格言》中记载:“昔日,国初民众多惧痘症,自朕得种痘之法,子女及尔等后代,皆因种痘而安然无恙。现今,边外四十九旗及喀尔喀诸藩,均已下令种痘;所种痘者,均能痊愈。犹记初种之时,年长者尚觉奇异,朕决意行之,终保全千万生灵,岂是偶然?”其对自己的举措,似乎颇为自得。

不过最终国内广泛使用的天花防治法还是来自国外。

死神镰刀下的疫苗

18世纪中期,英国的一位乡村医生爱德华·琴纳在一次偶然的谈话中得知,从事牧场挤奶工作的女性因曾接种“牛痘”,从此不再受天花的侵扰。受此启发,他撰写并发表了多篇论文,详细阐述了牛痘疫苗相较于人痘疫苗在安全性方面的显著优势,指出牛痘疫苗几乎不会引发痘疮,更不会导致死亡。

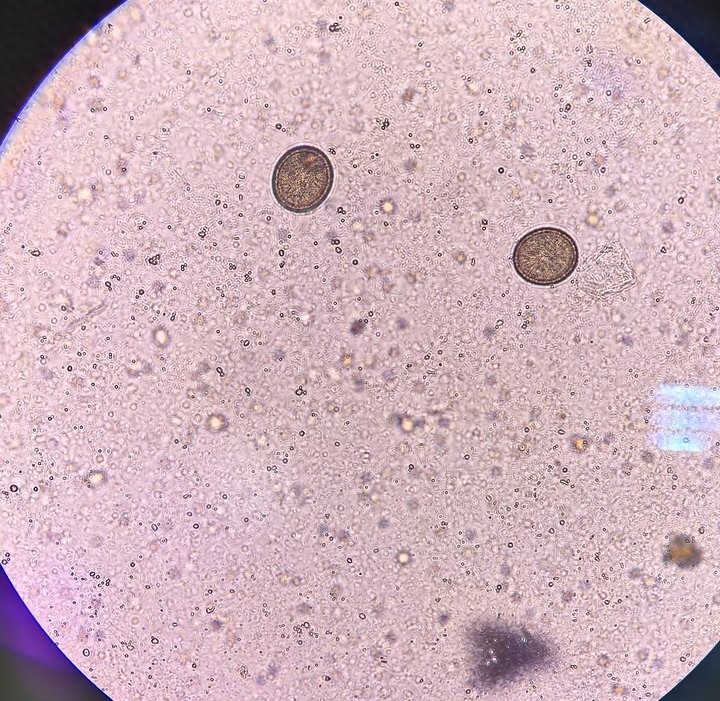

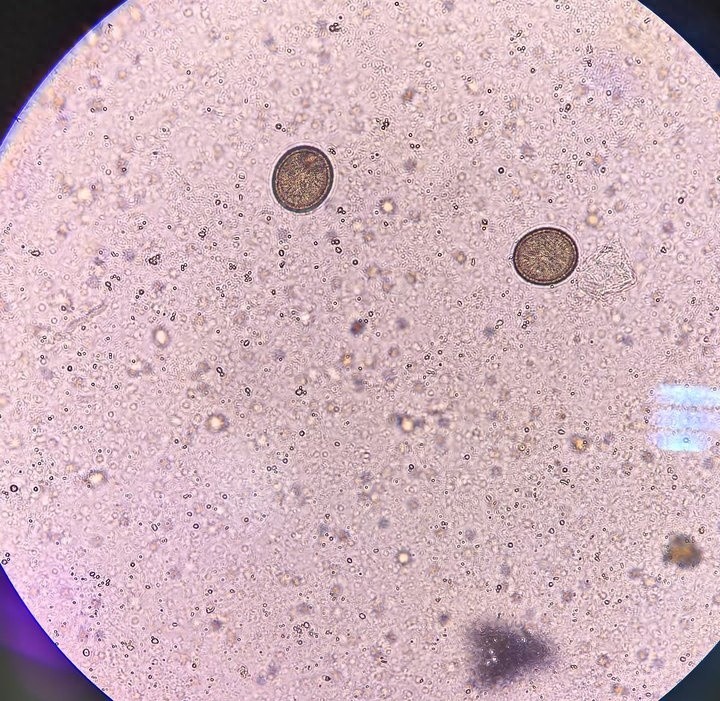

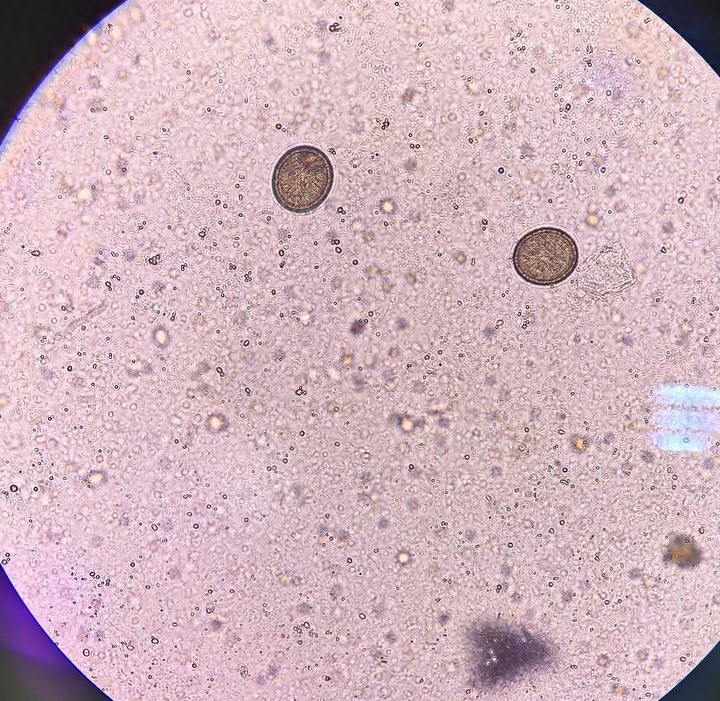

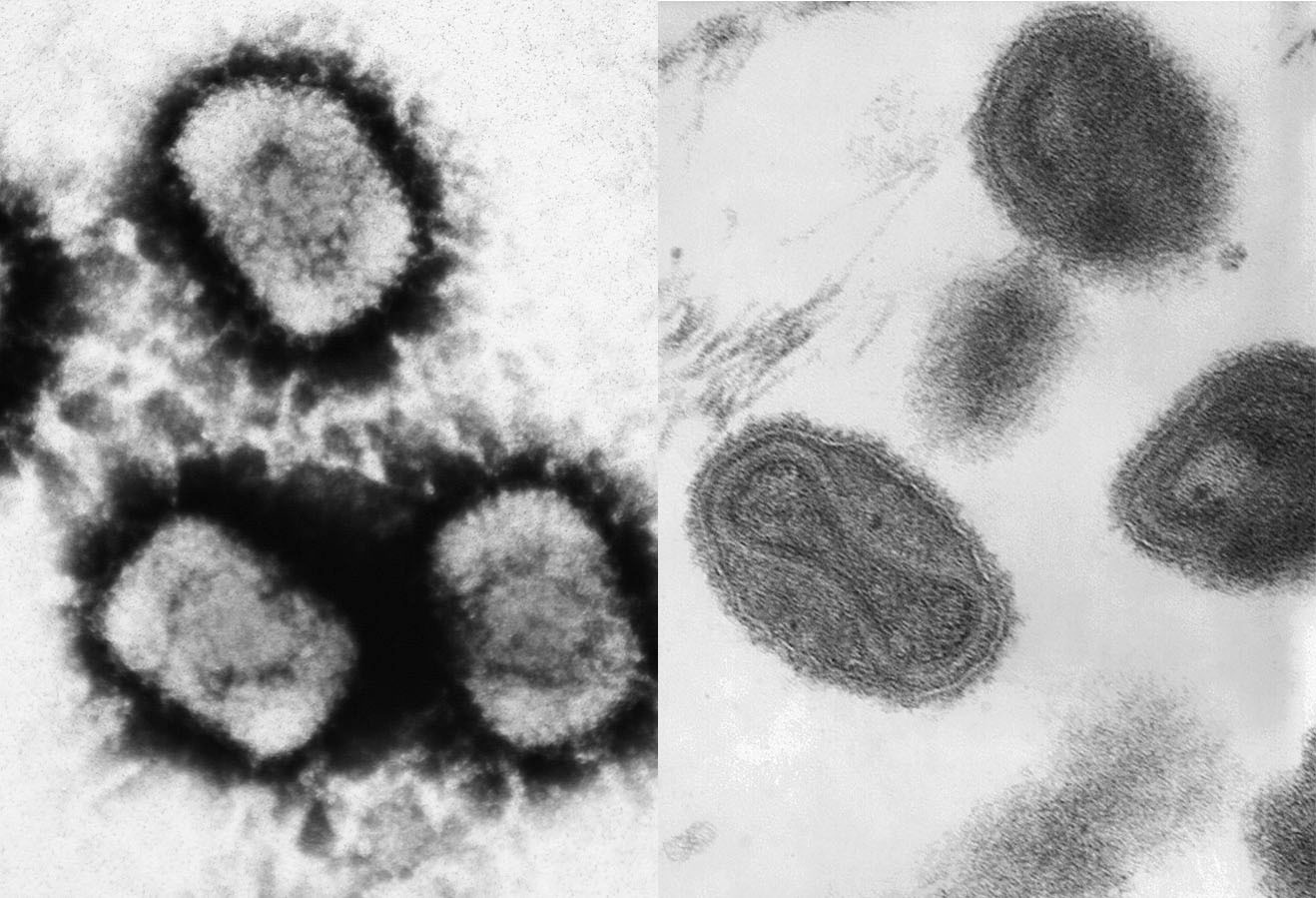

牛痘病毒(左)与天花病毒(右)

其实是近亲,不过牛痘病毒的致命性比天花低很多

(图片源自:维基百科,由格雷厄姆·比尔德博士提供)

(图片来源于:维基百科@美国疾病控制与预防中心;弗雷德·墨菲博士;西尔维亚·惠特菲尔德博士)

自那时起,牛痘疫苗取代了人痘疫苗,成为预防天花病毒的主要手段,并在欧洲及其殖民地范围内得到了广泛的推广。1805年,东印度公司的船医亚历山大·皮尔逊将牛痘接种技术引入了广州,标志着中国抗击天花的历史迈入了崭新的阶段。

早期欧洲也有人不屑于这种比较先进的免疫方法

还做了漫画加以讽刺(接种牛痘苗结果长出牛)

(右图来自:wikipedia@詹姆斯·吉尔雷 )

尽管早在1805年,我国便引入了牛痘疫苗接种的方法,然而在初期,这种疫苗接种活动却带有鲜明的半殖民地买办特征。

牛痘技术传入广州后,邱熺、谭国等人士率先掌握了接种方法,他们常年活跃在广州绅商设立的痘局,为百姓接种疫苗,每次接种费用在50钱到1银元之间,这在当时被视为一笔相当可观的支出。

高昂的费用使得众多贫民心生畏惧,牛痘疫苗的接种者寥寥无几,且主要集中在广州地区。在那个经济薄弱的中国,以及贫困程度更深的亚非拉各国,天花病毒仍旧是人们谈之色变的可怕瘟疫。

在第二次鸦片战争结束之后,由于缺少了绅商们的资金支持,疫苗供应短缺,广州的牛痘疫苗接种工作几乎陷入停滞。进入民国初期,天花疫情在广州再度肆虐。这次疫情中感染的人数众多,连驻守在广州的士兵也未能幸免,仅在疫情爆发的前三个月内,就有61名士兵被感染。

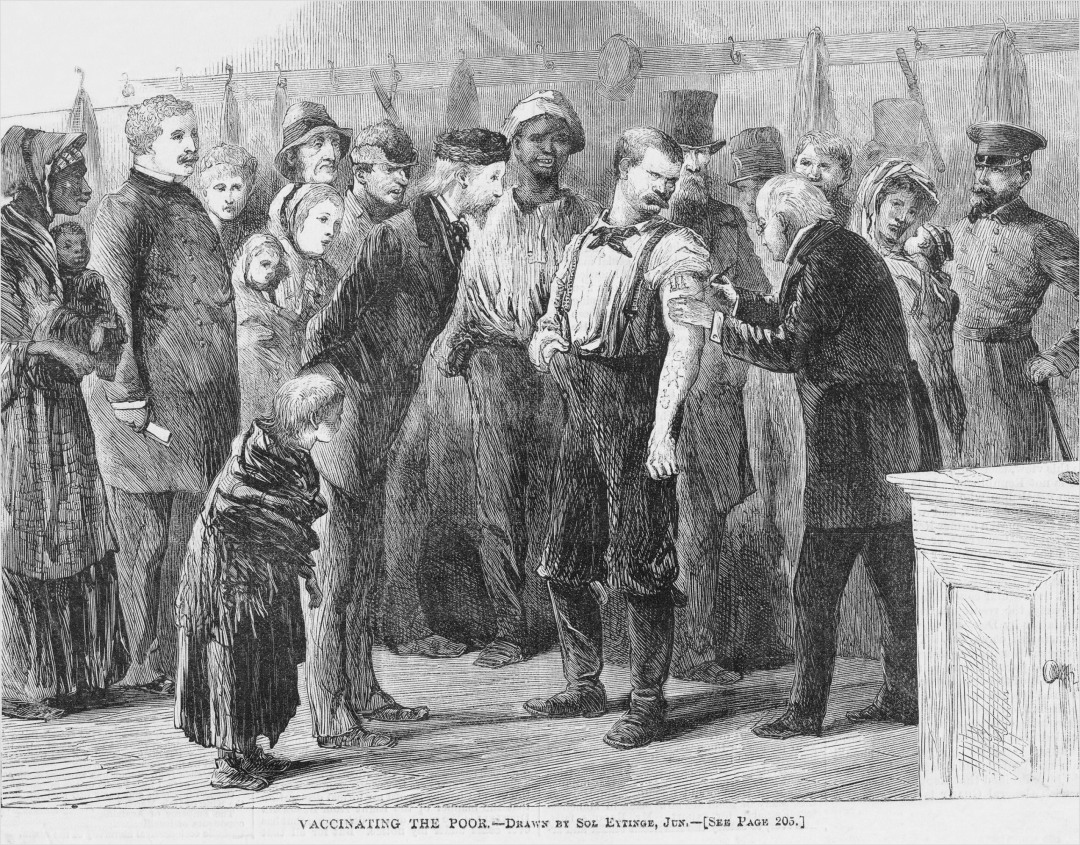

十九世纪六十年代

美国已经可以大规模产出牛痘疫苗

从而使得收入较低的人群也能接种

可见没有工业基础,连免于天花的自由都难

此图源自:Everett历史图片库shutterstock。

民国初立之际,为彰显新政府自主管理卫生事务的决断力以及对民众健康的深切关怀,官方着手接管广州的疫苗接种工作。同年,广州市卫生局正式成立,对疫苗接种的各项事务进行了严格的规范管理。

遗憾的是,在民国时期,国家局势动荡不安,贪污腐败盛行,导致卫生规范的实施面临重重困难。广州市卫生局在成立之初,首任局长胡宣明便在全市划分了六个卫生区域,但仅仅运营了三个月,由于资金难以到位,这些区域便形同虚设。同年,广州卫生局虽然能够从民国政府那里获得财政支持,同时还能向公众征收每年约三四十万元的清洁费用。

1921年2月,广州市市长孙科

聘胡宣明到广州担任广州市卫生局局长

这是当时中国首个城市卫生局和局长

(孙科30岁便当上了广州市长,图为孙科与家人在法国)

(右图来自:wikipedia@Xorm )

广州作为中心城市尚且如此,其他地区的医疗卫生状况自然可以想见会更加严峻。

在民国38年的历史长河中,河南省除了民国三年和民国四年没有疫情发生之外,其余年份几乎每年都有疫病肆虐,整体疫病发生频率高达94.7%kaiyun全站登录网页入口,可以说几乎每年都有疫情;而在东南沿海的闽浙地区,这一比例更是达到了100%,尤其是在民国后期,福建和浙江两省的几乎每个县城都曾遭受过瘟疫的侵袭。

一部民国史,对于很多地区来说就是一部瘟疫史。

地平线上的曙光

新中国成立初期,天花仍旧是我国死亡率最高的急性传染病之一。

1952年2月6日,卫生部颁布了接种痘苗的指令,计划在当年对两亿六千万民众实施接种。这标志着人类历史上首次针对如此众多人口的有组织疫苗接种行动拉开序幕。

卫生防疫机构在医院的支持下,依据人口登记资料进行疫苗接种,在全国六大行政区实施分区域年度轮换接种计划。对于天花疫情爆发区域,实施环形接种策略,以遏制疫情蔓延。此外kaiyun.ccm,强化海关检疫和疫情监控措施,在西南边境地区构建起宽广的国境免疫屏障,有效阻止了境外天花病毒的入侵。

我国国内亦强化了对天花患者的管理以及疫情信息的上报流程,一旦发现患者便即刻实施隔离、照料与治疗措施;对可能携带病毒的物品实施彻底的消毒处理;同时,加强了疫情监测力度,对疑似病例进行追踪调查。

在新中国医护人员的辛勤努力和严密组织下,我国牛痘疫苗接种率攀升至90%以上。到了1954年,全国大中城市的天花疫情已基本得到控制。1959年,云南沧源县成功扑灭了我国最后一次天花爆发。自此,天花病毒逐渐从中国人的生活中消失。

我国在云南省西蒙县的粮管所,曾有一位名叫胡小发的拉祜族员工,他成为了我国最后一位天花患者。1959年12月,缅甸斑岳寨爆发了天花疫情,一个9岁的女孩不幸感染了这种病毒。在出疹期间,她前往我国景坎公社傣革拉寨的舅舅家探亲,结果将天花病毒带入我国。最终,胡小发不幸感染了这种病毒。

1961年6月,胡小发康复并离开了医院。随后,世界卫生组织进行了核实,确认我国自那时起成功根除了天花。自那时起,肆虐我国并夺走无数同胞生命的天花疫情,也终于成为了过去。

1966年,世界卫生组织倡议各国加强协作,致力于提升疫苗接种率,以期在全球范围内彻底根除天花的流行。彼时,发达国家已无天花病例,而亚非拉等欠发达国家仍受其困扰。至1980年,天花在全球范围内基本消失。

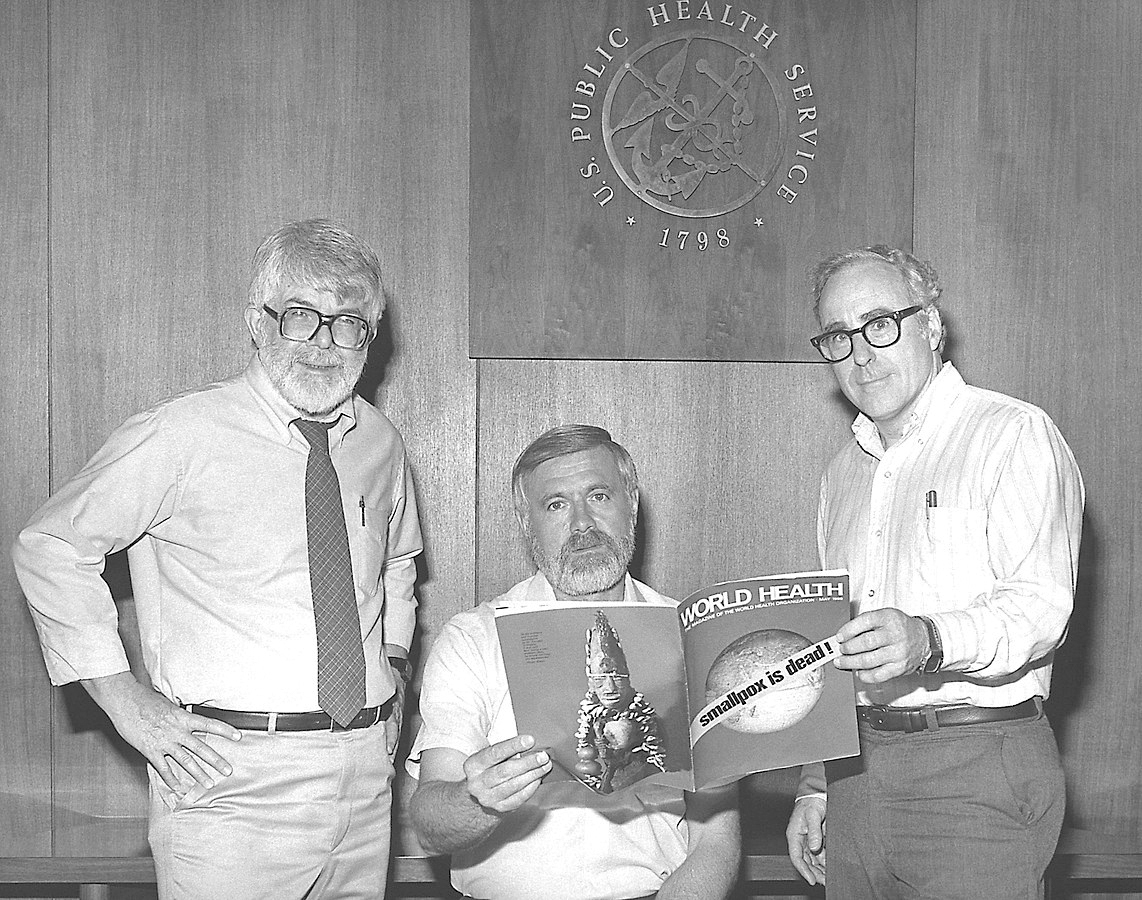

三位世卫组织扑灭天花计划的主导者

正在宣读人类已经成功扑灭天花的消息

(确实是人类对抗病毒的巨大战果,希望有更多这类协作与成绩)

(右图来自:wikipedia@CDC )

目前,全球仅存天花病毒的两个储存地,分别位于俄罗斯维克多实验室以及美国亚特兰大疾病控制中心。

关于天花病毒是否应该永久保存的问题,学界一直有所争议。

尼蒂索夫这位俄罗斯生物学家持有观点,主张这种病原体应当被永久保存,而非彻底消灭。其理由在于,保存它有助于我们探究其起源以及基因结构,进而研发新型疫苗和对抗滤过性病毒的药物。值得注意的是,时至今日,除了疫苗接种之外,治疗天花病的方法仍然有限。

大自然的运作机理错综复杂。人类对于诸如天花等流行病的病原体,始终未能深入理解,更不用说彻底击败它们。我们渴望早日找到治愈疫情的方法,同时也希望所有病原体都能像天花病毒那样,被限制在实验室之中。