一所私人游戏博物馆和它的5000件藏品丨酷朋友

这里是南方独立游戏开发者的聚集地,也是玩家们回顾往昔、畅想新奇的场所。如今,他们希望有更多人,包括那些并非狂热粉丝的群体,也能在此获得快乐体验。

作者 | 符琼尹(北京)

一些穿着黑白相配校服的小学生,有教师和监护人的护送,前往一座展览馆进行探访。

那场景看似平淡无奇,可细看他们游览的影像资料,倒像是身处一个配备精良的游乐场所:他们先是经过一台装有操纵杆和按键的自动游戏机,这台机器的年纪或许比他们的父辈还要久远,接着用手机拍摄了一台屏幕宽大且分量十足的显示设备,最后则坐到了一台巨大的液晶显示屏前,手里握着四个控制器进行游戏。

照片中,一位身穿黑色T恤,在各式游戏设备前不停讲解的男子,看上去像是这家游戏场所的经营者。实际上,这是设立在广州的「万物破元电子游戏博物馆」,那位被称为「游戏厅老板」的人,是博物馆的创办人梁铁欣,在游戏领域,人们更习惯称呼他为「拼命玩三郎」。

这个博物馆于2023年落成启用,作为华南地区独此一家电子游戏馆,并且是全国范围内持续开放互动体验的电子游戏馆,因此访客们不仅能目睹这些设备与游戏,亦可亲自操作体验。

馆内收藏有大量珍贵物品,涵盖国内外知名的游戏器材、游戏程序以及数字期刊,总数接近五千件。最近举办的重要展品有,四十年前国内难得一见的荧光管游戏设备,八二年全球首款配备十字控制键的商业游戏机《大金刚》,以及八三年首次发售的原版任天堂红白机等。

这些陈列的物件,绝大多数源自三郎的私人珍藏。他的收藏量极为可观,业内早已传扬其名,自2015年着手搜集以来,常有友人举办活动向他求借展品。

他另有一个头衔,是华语独立游戏组织的发起者,在与新声Pro沟通之后,也并不觉得他会是那个率先呼吁的人。他充满热忱,博物馆对外开放后,几乎天天都在馆内,留意是否有人需要导览。他做事效率很高,许多活动他之所以担任发起人,仅仅是因为他是那个一旦产生念头就立刻行动的人。

半个月过去了,梁铁欣想起那些小学生来访博物馆的情景,依然感到十分兴奋。以往也有学校安排学生来博物馆,不过那些学生要么是大学生,要么是学习编程的中学生。而这一群学生的不同之处在于:他们自己向老师申请研究「电子游戏发展史」的课题,并且事先做了很多准备,到博物馆参观只是研究过程的一部分。

电子游戏以往总在教育界被视为异类,如今却意外地扮演起正面角色。它拥有自身的发展历程,具备独特的个性特征,还隐藏着许多主流教育界尚未发现的多元内涵,正期待着人们主动去了解和接纳。

三郎极力认为,关于游戏的刻板印象和错误认知,最终会在某个时期彻底消除。这家博物馆,保存了它在漫长岁月中更为深厚的内涵,逐渐演变为一处游戏爱好者们,能够温和地打破这些刻板印象与错误认知的聚集地。

以下是以下是拼命玩三郎的个人自述——

1.不装玻璃罩的博物馆

这个博物馆最早,是从我个人的藏品开始积累的。

2014年,我创立了一家游戏企业,2015年,游戏正式发布之后,我的经济状况有所改善,便萌生了购买童年时期玩过的游戏的正版产品的想法,我从上世纪八十年代起就接触了电子游戏,不过当时一方面价格昂贵,另一方面获取正版产品的途径也非常有限。

收藏数量渐增后,便着手收集游戏设备。作为独立游戏联盟发起人,参与各类活动,这些游戏与设备便在活动中展示。一经展示,便发现某个系列尚缺,某个系列还可添置,于是藏品逐渐积累增多。

在某次游戏展览上,我结识了《gameker》视频的创始人兼《攻壳游戏》的设计者聂俊,了解到他也居住在广州,于是我们渐渐频繁地交流起来。他询问我这些收藏品是从何处购得的,并表示自己也想收集一些放置在办公场所。某日,他突然产生一个想法:为何我们不共同创办一些事业,让你的收藏品存放在我们的机构中,这样我就可以不必再单独购买了。

2021年,我们结识了投资人TT老师,双方探讨了可以合作开展的事项,进而萌生了设立场所以固定展示我收藏品的念头,这些藏品能为游戏创作者提供灵感,对社会公众开放亦有助于游戏领域的研究者。

在那之后,2021年岁末,得益于 TT 教授的扶持,我和聂俊共同发起了万物破元电子资料库和咖啡厅的建立,并且将部分收藏品进行了公开展示。经由新闻媒体的广泛传播,以及游戏领域工作者的日益增多,我们链接到了涵盖政府部门在内的诸多外部支持,获得了更丰富的构思,最终于2022年岁末搬迁至当前场所,转型为一家展览馆,旨在提升展示体量,亦可举办更多类型活动,从而拓展与游戏产业合作的途径。

如今,咱们已收藏将近五千件物品,博物馆公开展示的其实只是其中极小一部分。馆内设有常设陈列,此外还会定期举办各类专题活动,例如纪念红白机四十周年、举办龙系游戏专题展,借此呈现更多元化的展品。

我们的收藏极为丰富,不仅涵盖游戏机及游戏配件等实体物品,还包括游戏配套的电子文档、光盘附带的数字资料等虚拟内容。目前我们整理的成果如何呢?只要您能提供一个旧游戏的名称,我们几乎总能查找到相关资料。

有回,北师大「游戏的人」档案馆馆长刘梦霏博士,这位我们关系很好的朋友,到我们这里访问时,讲起他们最近去金山公司看望的情况,提到他们谈论了金山公司以前出的一款游戏《中关村启示录》,表示很可惜,金山公司自己也没办法弄到一个能运行的游戏版本了,我听见后说我的设备上还能运行,在场的其他人都不相信我的话。事情是这样的,我启动了电脑,成功运行了那个游戏,在场的所有人都感到十分意外,不过我本人却表现得十分淡定,这是因为我内心充满把握,毕竟那个游戏是我亲自进行过整理的,而且每个关卡我都已经体验过。

在筹备博物馆之前,我的收藏品散落在各个角落,由我独自保管。我内心总是缺乏安定感,而且那些藏品曾经遭受过破坏。

某年春节期间,突然接到通知称办公区域漏水严重,我们立即赶往现场,发现竟是水管爆裂所致,导致数十个原装游戏机箱被浸水损坏,最终遗失。另有一次,公司内部竟然出现了白蚁,它们啃噬了我存放的一整箱书籍。

经历过那两次事件,我更加清楚,这些物品根本无法秘密保存,必须予以公开。我们不像国家博物馆那样具备优越条件,这些藏品在我们这些民间收藏者手中,总有一天会损毁。既然终将损毁,不如在它们损坏之前,实现其社会意义。

因此如今在构思博物馆展览时,我始终恪守一条准则,这些电子游戏设备与相关作品,必须设置成非封闭式的陈列方式,不能将其安置在陈列柜或透明展箱之内,以免形成阻隔。

许多参观者见到我们这样布置便担忧是否会被破坏,询问是否在意顽童的捣乱,我则持续强调,尽管触摸和玩耍,既然展出这些物品,我已经预料到它们可能损坏,若真的损坏,我能自行修复,同时也有备用零件,请各位安心体验。

确实如此,等到真正放开之后,那些自幼就沉迷于游戏的孩子们,反而表现得相当有礼貌,他们对待那些电子设备都十分珍惜。我们这里的游戏机kaiyun全站app登录入口,基本上都是成年人使用不当而损坏的。

部分人可能会顾虑安全防范问题。然而我的看法是,我们应当对人的本性抱有信心。迄今为止,设备虽然偶有损坏情况,却从未出现过被盗事件。实际上,一旦将它们公开展示,许多爱好者反而会保持距离,格外谨慎,唯恐造成损坏。

2.根据地

我幼年时初次见识电子游戏,那是在少年宫的游戏厅,是哥哥带我去的。我头一回玩电子游戏,同样也是哥哥带我尝试的。

我哥哥比我年长四届,学校开设了计算机课程,经老师建议,他在家里购置了电脑设备。那个时代的电脑缺少显示屏,仅包含主机,以及一根连接电视机的线缆,电视充当显示终端。对我而言最令人惊叹的是,每按下一个按键,屏幕上就会显现出对应的字符。

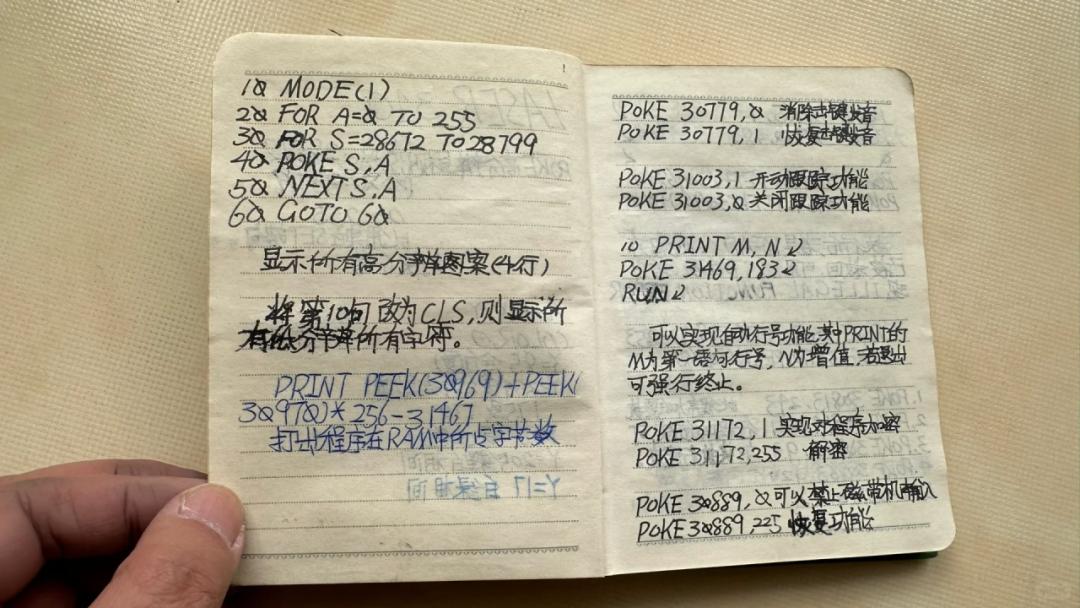

我看见哥哥在编写一些代码,他提到可以借此生成各种图形,我觉得挺有意思,不过哥哥没教我,只是给了我两本书让我自学。那时我上小学五年级,看那些书完全是一头雾水,像函数、赋值、条件判断、循环这些概念全都不明白,但不管怎样我还是硬着头皮学下去了,当时还有像《学生计算机报》这样的报纸会刊登一些游戏程序源码,我就模仿着那些代码动手实践。

拼命玩三郎小学和初中时做的编程笔记

那么,由于渴望调整显示的影像,我获得了前进的驱动力,接着便能独立开发出一些跑酷类的程序了。

我向来对游戏情有独钟,即便在2000年大学一毕业,也没有投身游戏领域。那个时期,互联网正处巅峰状态,其行业相较于游戏界显得更为前卫。彼时我的职业是协助部分客户建立网站,其中也包含过指导他人进行网页制作的网站。

直到2008年,我才开始从事游戏相关的工作。我独立创建了一个名为「拼命玩游戏」的网站,当时为自己设定了一个要求,就是每天在该平台上发布三个小型游戏的推荐,每发布一次,持续了五年时间。

我目前的网名「拼命玩三郎」源自那个时期。如今我仍能发现部分简陋游戏的宣传文案,系当年从我的个人站点复制而来。至今我时常遇到一些熟人,他们表示幼时沉迷于我在网站上推荐的游戏,后来投身于游戏制作领域。

2014年,我和一位高中时期的同窗共同创办了游戏企业壕游戏,于次年将游戏《锻冶屋英雄谭》推向市场,两年之后又促成了中国独立游戏联盟的成立。那段时间,由于《纪念碑谷》获得了广泛关注,独立游戏的话题热度持续攀升。当时我在广州本地发起了一个名为游戏伙伴的团体,致力于安排独立游戏创作者与商业公司之间的互动交流。

那时候在北京、上海、广州的几位独立游戏开发者提议,或许可以自行组建一个联盟,借此平台举办更宏大的活动,推动事业迈向新的高度。正是基于这个构想kaiyun全站网页版登录,后来才有了中国独立游戏大赛,以及独立游戏展的举办。

我为何成为发起人?或许只是因为自己天生好动。2015年时,国外有部讲述独立游戏制作者的影片上映,许多人表示要是国内也有这样一部作品就好了,大家都在议论纷纷,却无人付诸行动,我当时便主动提出由我来拍摄。

我偶尔会受情感驱使认定某件事有意义,便立刻着手行动,不会过多犹豫,坚信一旦实践就必然有所裨益。

有些年轻人偶尔会到馆里询问,他们不清楚如何开展游戏,也不明白怎样进入游戏领域,查阅了大量资料,也咨询过不少人,我建议他们不要看得太多,只需选定一个游戏引擎进行钻研,参照市面上某款游戏进行模仿开发,等模仿完成后,他们自然就明白了该怎么做。有人的话,两年前曾告诉我他们想制作游戏,两年之后还在说他们想制作游戏,却没有任何实际行动。

如今,这家博物馆宛若某个独立游戏创作者的专属空间,众多访客来到广州时总会特意前往参观。馆内陈列的诸多展品,常常能激发他们的创作灵感。我热衷于搜集游戏附带的宣传手册,其中大部分是用日语书写的,多数人仅能借助图像和少量汉字略知一二。然而我们常常围绕这些资料展开丰富的联想,试图勾勒出游戏的具体形态,有时甚至会发觉,自己脑海中构建的世界,其广阔程度远超游戏开发者的原始构想。

除了三郎的收藏,

馆里也会收到玩家捐赠的游戏与说明书

来参观的人当中,有专门从事相关行业的人员,同时博物馆的公共属性也会招徕大量非专业人士,与他们互动交流,让我对某些固有看法有了新的认识。

有回,馆内到了一个家庭,包括一对夫妇和他们的孩子,母亲正处于孕期,我本能地询问父亲,为何在妻子怀孕期间仍带她来玩电子游戏,后来才知道是母亲坚持要来的,因为她对任天堂的游戏非常着迷,我们馆中女性访客的比例,远超多数人的预料。过去或许有人认为女性只对萌系内容感兴趣,常说的面向女性的游戏并非如此,实际上有些女性明确表示希望体验射击类和恐怖类游戏,先前我们举办过《任天堂明星大乱斗》的赛事,同样吸引了不少女性参赛者

这个网络空间带给我诸多意外之喜。我们机构所在地点几乎见不到临时访客,到访者大多事先有所了解,是特意前来的。它能够吸引大量并非核心用户的群体,这些人或许仅是被其趣味性所吸引,会慕名前来体验一番。

也是指望借助宣传,让更多人了解咱们馆。对我们而言,门票所得仅是微薄收入,主要还是依靠举办各类活动,凡是与游戏相关的都能承接,诸如玩家联谊、业内交流、开发者论坛、行业会议等等。我们的场地并非局限于那300平米的地方,园区内另有一些空间可供利用。

我现在专职负责这座博物馆,几乎天天都在馆内,遇见对展品感到不解的参观者,就会上前为大家答疑、互动,此外还会与同行们探讨,寻找合作机会。我们后续打算开设收费课程,包括针对程序员的,也有面向家长的,内容是如何与沉迷游戏的孩子沟通。

希望能让我们馆比较舒服地活下来,现在压力还是有点大的。

3.对游戏的好奇,无法阻隔

展览馆经常见到许多大人领着孩子前往,多数情况下是大人本身对游戏有兴趣,希望让小家伙们见识一下自己的过往,比如告诉他们「瞧,这是我最常玩的童年游戏」「这个是父亲和祖父共同体验过的游戏」之类的话。上次那种教师和家长带领小学生们一同探访的情况,确实相当出乎我的意料,也让我感到十分欣喜。

当时得知有机构购买了十多张入场券kaiyun.ccm,起初并未在意,以为是高校师生前来考察,学习计算机知识,未曾料到竟是研究电子游戏演变历程的小学生们,而且据带队教师透露,课题选择与学生自主申请密切相关,他们主动提出要探讨这个主题。

这些孩子并非个个都沉迷游戏,他们分成两派,持不同意见,站在对立面的小孩表示,依据他们搜集的信息,过度玩电子游戏会损害大脑功能,长期使用电子设备对视力维护不利,我当场不会进行辩驳,我认为只要他们有意愿去学习,这本身就是一件值得肯定的事。我注意到进入场馆的学子,在与我们沟通时,他们展现的热情让我察觉,他们对于游戏的见解已发生转变。

这或许也是该博物馆的一项功能,将游戏丰富多样的面貌展示给公众,人们接触并熟悉之后,就不会产生成见。

通过与众多家长的交流,我发现,越是把游戏比作猛兽,孩子们越容易沉迷其中,而只要不对接触游戏设限,允许孩子们自由接触,他们就不会沉迷。

不可否认,当前众多手机游戏刻意设计成让人沉迷的模式,运用各种手段诱导玩家投入时间和金钱,激发玩家的依赖性。不过我们希望通过这个展览向公众展示,游戏世界中存在多种多样的类型。我曾在某次活动场合谈到:通过《大航海时代》我熟记了全球地理格局,借助《三国志》我反复研读了五遍《三国演义》,借助《文明》系列我领悟了人类历史演进的脉络。」

在陪伴女儿成长的过程中我也察觉到,我们实际上是用游戏的方法来认识世界。教孩子爬行、行走,教他们学习语言的时候,就是在为他们建立规范、提供动力,进行引导,而孩子们天生对游戏充满兴趣——这里的游戏并非仅指电子游戏,这是家长们无论如何也阻挡不了的。

曾经我注意到,自家女孩回家后会制作卡牌,确实是游戏里常见的类型,包含人物、数值和稀有度规则,我问她这个知识来自何处,因为我从未让她接触过卡牌游戏,她回答说是和男同学闲聊时听说的,于是她将其画下来,还为其添加了宝石元素,她尤其热衷于描绘各式各样的宝石。

我女儿对游戏没有太大的爱好。我们家里有很多游戏设备和游戏,但她现在的注意力都放在绘画上了,这让我感到有些失落(笑)。

其实父母在责备孩子沉迷游戏以前,首先需要明白的,孩子们沉迷的究竟是什么?是为了和同伴们互动,还是因为父母缺少关怀的「游戏」时光。我察觉到许多沉迷游戏的孩子,都是因为缺少了父母的照看。

有位家长曾急切地向我反映,他的孩子沉迷游戏难以自拔,我询问他每周允许孩子玩游戏多久,家长回答每周只让他玩两小时,然而这短短的两小时里孩子却完全投入其中,甚至不去上厕所,叫我给他水也不肯喝,我又提出一个条件,如果一周完全不让他玩手机,那么这两小时的游戏时间也将取消,他同样不想上厕所和喝水

在博物馆里观察孩子们参与游戏的过程,同样能带来诸多思考。孩子们进行游戏时,尚未熟悉许多传统游戏的固定模式,因此他们不容易被各种条条框框所限制。

先前得到一台playdate游戏机,右侧设有摇杆进行操控。了解到机上有个游戏叫「time travel adventure」非常有趣,一直误以为它是个需要伴随时间推移的解谜游戏。某日女儿同她朋友游玩时,我才知晓,那其实是一款动作类游戏。这令我深感震惊:成年人的思想过于僵化,同时也缺少足够的耐心。

而且这些孩子们目前接触到的游戏载体主要是手机屏幕和大型液晶电视,因此到馆里时反而会对80年代和90年代的老式游戏机更感兴趣,对他们而言,这种体积庞大、需要投入硬币才能运行,并借助操纵杆和按键进行操控的游戏方式,是一种全新体验,此前从未接触过此类互动模式。

他们对着机器进行一种游戏,主要内容是控制飞行器避开炸弹的攻击,成年人会尽量不让飞行器被炸弹击中,转而集中精力消灭最终敌人,但孩子们却对飞行器被撞击的景象情有独钟,他们觉得飞行器坠毁的过程很有趣。

或许他们不曾体验过那个需要投币的时期,记得我们曾遭炸弹袭击,游戏便会结束需要重新投入硬币。然而在展馆中,硬币始终存在,他们可以持续撞击,毫无妨碍。