2009年教师资格认定考试说课指导:牛顿第一定律说课稿

一、教材分析

(1)、教材的地位及作用

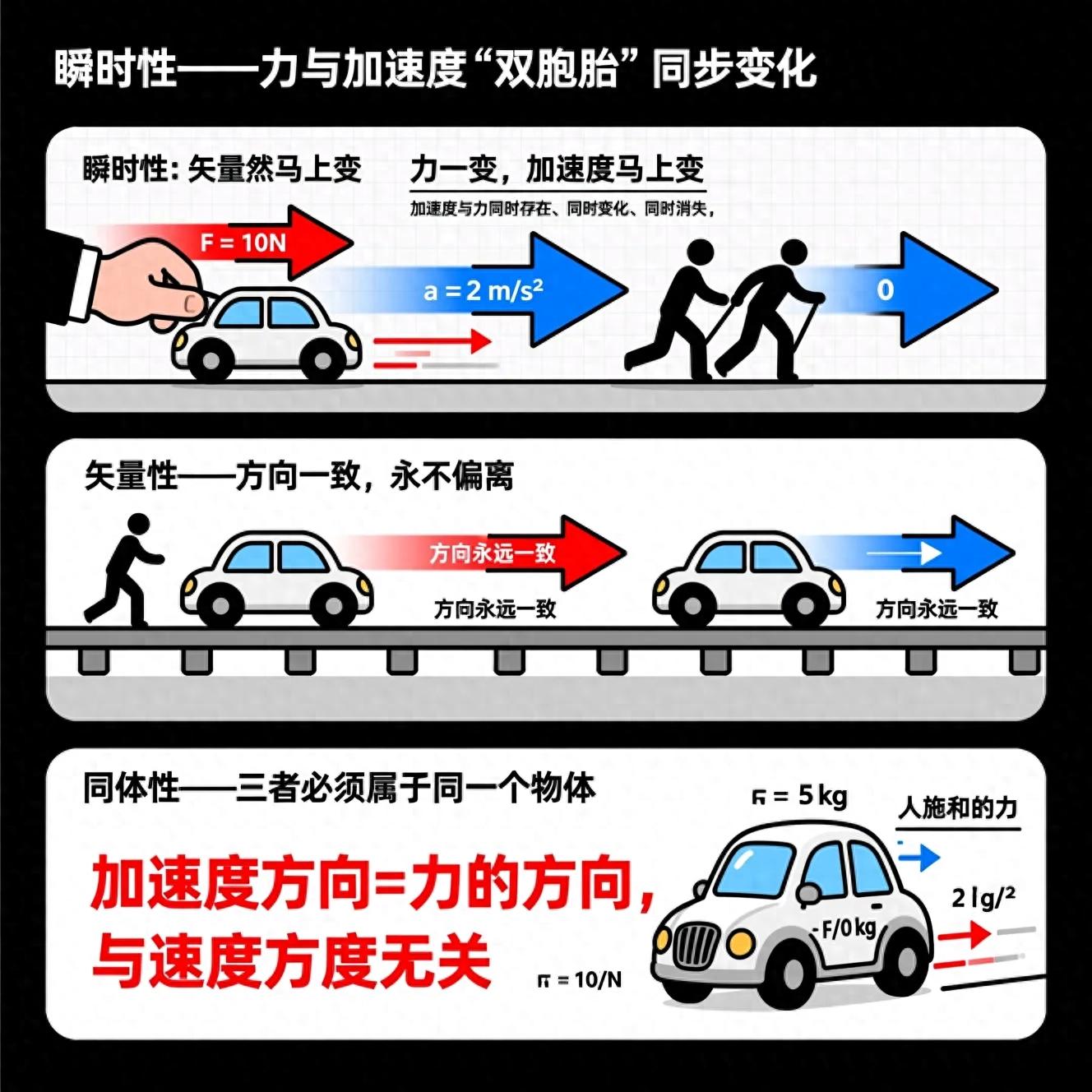

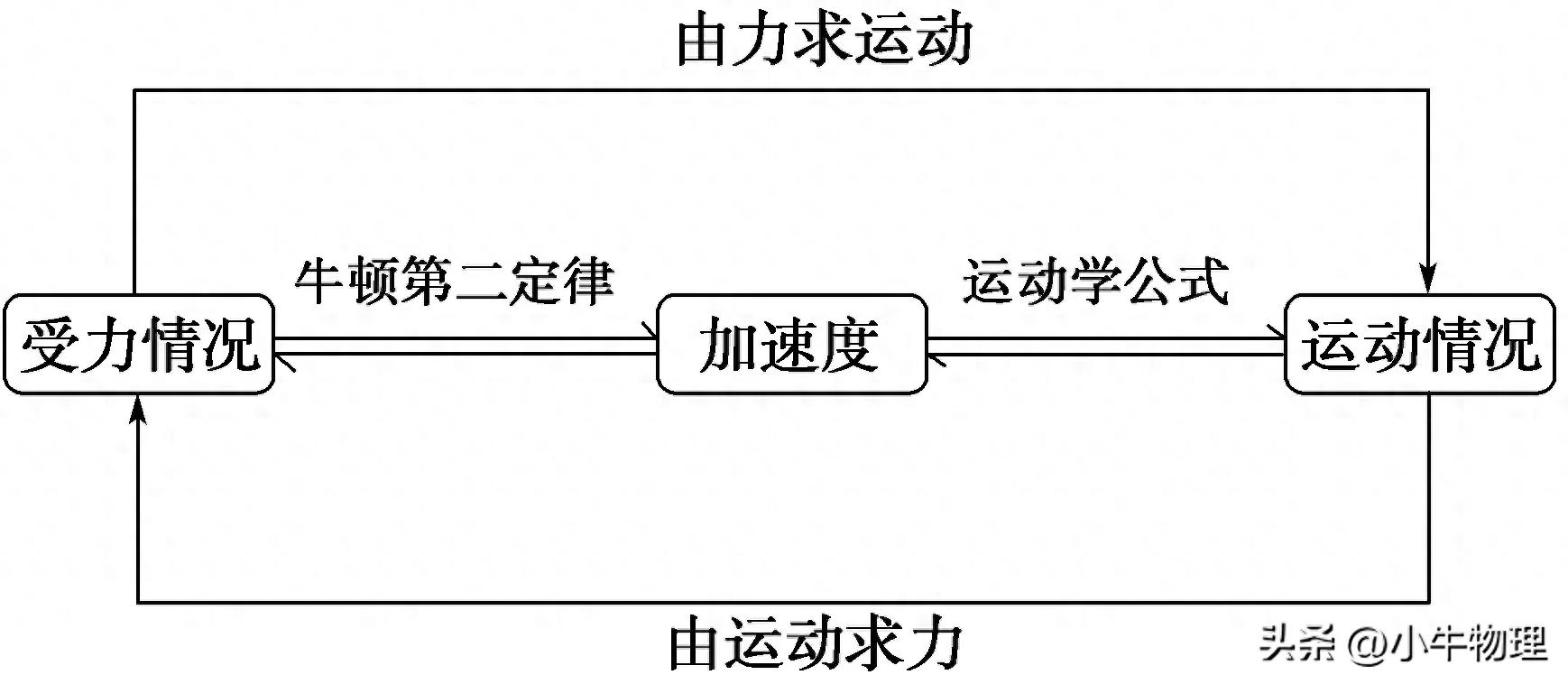

这一部分内容属于动力学范畴,探讨的是力的作用与物体运动之间的联系,只有掌握了动力学原理,才能根据物体受力情况推算其运动轨迹kaiyun全站app登录入口,了解速度如何演变,进而设法调整条件以引导物体按照预期方式行动。牛顿三大运动定律是动力学的基础理论,本节课重点讲解牛顿第一运动定律,它作为牛顿物理学的根本,首先回顾了人类对运动和力之间关系的认识历程,详细阐述了伽利略在研究运动和力关系方面的思路和重要成就,接着说明了牛顿第一定律的具体表述以及物体惯性这一概念,为后续学习其他牛顿运动定律做好了铺垫。针对教材,提出本节教材的

(2)、教学三维目标

①知识与技能

通过学习伽利略的假想实验,明白思维与活动之间的联系,掌握其核心的推演步骤和最终结果。

2、理解牛顿第一定律,并理解其意义

3、理解惯性的概念,知道质量是惯性大小的量度.

②过程与方法

1、培养学生在实验的基础上通过推理得到结论的方法

2、通过伽利略的理想实验,使学生受到科学方法论的教育

3、通过对惯性现象的解释,培养学生灵活运用所学知识的能力

③情感、态度与价值观

借助物理学发展历程的概述,可以强化学生的严谨科学思维,明白人类探索事物内在规律所经历的波折过程

通过探究伽利略关于力与运动的研究,可以培养人们勇于坚持正确观点,不盲从权威的态度,同时也能激发科学探索的热情。

(3)、教学重点及依据

教学核心是牛顿第一定律和惯性,之所以将其视为本节教学关键kaiyun.ccm,是因为本课属于物理规律教学,旨在通过科学探究和实验验证,明确力与运动之间的联系,阐明认识客观世界的法则,并深入理解牛顿第一定律和惯性。

(4)、教学难点及依据

教学关键点在于理解力与运动之间的联系。学生往往因为生活观察产生片面理解,这种认知被表面现象所误导。运动现象并非由力直接引发,而是存在更深层的原因。要纠正这种偏差,教师必须巧妙构思教学方案,通过严谨的逻辑分析,帮助学生更新原有认知体系。

二、学情分析

高年级学生已经拥有部分解析判断和条理思考的能力,不过在学习态度上,他们自觉性较差,认识方法倾向于被动吸收知识,所以需要制定

三、教学方法及依据

根据学习状况和关键点及难点kaiyun官方网站登录入口,运用提问式教学、实践操作、交流讨论、知识讲授、逻辑推理等多元方法。组织一次科学探索课程,在攻克难点,明确重点的过程中,锻炼学生独立思考、团队协作、探究发现的学习技能。

四、学法及依据

以推测与设想,构思与验证,分类考察方式,讨论探讨为准则,突出学生的主导地位,提升学习热情。

五、教学程序

1、导入新课:

如何使原本静止的物体开始移动呢?一旦停止施加外力,物体将会怎样变化?

误导学生:物体受力就会运动,物体不受力就停止。

得出谬论:力是维持物体运动的原因(亚里士多德观点)

实验展示:推动一辆载具,移除推力后,载具不会立刻停止运动。请同学们探究缘由。

实验结果与既有认知不一致,启发了学生的思考,培养了他们探索未知的欲望,激发了他们的参与热情,使得课堂互动更加频繁。

三、新课教学

教学难点的突破

实验展示:使载具从等高的坡道向下运动,在棉织物与平滑玻璃上移动的轨迹长度不同。科学探索活动起始:确立疑问

学生发表看法:可能是摩擦力的缘故。(鼓励学生发表看法,)

阐述物理学发展历程:说明伽利略之前人们对力与运动存在哪些偏差和推测:假使不存在摩擦阻力,物体将如何运行?

学生跟着猜想:一直运动下去。(科学探究过程二:猜想与假设)

理想实验-----探究过程

学生翻阅课本,老师借助电子设备呈现模拟实验,同学们非常渴望探究伽利略这位杰出科学家的思考方式。

呈现伽利略的思考轨迹:运用科学探索方法三:确立方案与构思实验

问题一:如果没有摩擦,第一个斜面上小球将会上升到什么高度。

学生积极参与讨论(生活体验)

问题二:第二个斜面上小球将会上升到什么高度?

学生积极参与讨论

问题三:小球在水平面上会如何运动?

学生积极参与讨论:想达到原来的高度,所以就一直运动下去。

实验表明,力与运动之间存在着密切联系,这种联系可以通过以下方式理解:力是改变物体运动状态的原因,物体运动状态的改变必然受到力的作用,二者相互影响,不可分割。

同学们轮流说出自己的见解,接着大家彼此沟通,互相启发(科学探索活动五:协作与沟通)

通过部分同学进行总结,教师进行归纳,阐述理想实验的吸引力,这种吸引力源于实践操作。目的是教育学生要勇于维护真理,不盲从权威,同时培养他们进行科学探索的态度。

实骓论证:气垫导轨,提供阻力很小情况下的物体运动

教师提出:笛卡尔对力与运动的认识的补充。得出本节课的重点

教学重点的处理:

教师:为了弄清力跟运动之间的联系,牛顿站在伽利略、笛卡尔等先辈科学家的肩膀上,归纳出了牛顿第一定律,内容是:

通过对话和阐释来掌握新内容,强化对牛顿第一运动法则的认识,从内涵,力并非维系物体运动快慢的因素(化解疑问),使物体运动方向或速度发生转变必须借助外力(攻克要点)逐步提升认知层次,循序渐进地深化理解。接下来呈现物理学的相关法则。

教师解释:物体维持当前运动形态的性质,表现为静止或匀速直线运动,也体现为对抗状态改变的能力

为了帮助学生理解惯性这个重点内容,采取实例分析。

实验现象分析:打叠放的棋子,汽车刹车。

总结分析:惯性是物体的固有属性。

学生可以在此基础上举例说明,加强学生对教学活动的参与。

教师问题提出:惯性的固有属性跟什么有关系?

通过媒体展示一个视频案例:在运动场区域,一位学生推动大小不一的铅球,投掷出去的远近距离各不相同,这表明不同物体维持自身运动状态的特性存在差异,也就是它们的惯性不一样。

实验展示,质量各异的小车,在同一个被压缩的弹簧作用下,行进时速度各不相同。

学生总结:质量是惯性大小的惟一量度。

强化认知与实践:运用图像演示惯性效应,促使学生参与探讨,感受物理学原理在现实场景中的妙用之趣。

最终进行总结,让学生再次认识到物理学家们对力与运动关系的探索历程,明白其认识过程的复杂性。情感得到提升。

六、布置作业 必做题75页(1)(2)

课后思考(3)(4)阅读科学漫步:惯性参考系

能够加强基础理解,同时让学有余力的学生展现自主性,培养求知欲望,促使他们主动搜集信息,拓宽认知范围,让他们带着疑问结束课程

七、板书设计 略

八、教学预测:

本堂课依照最新教学思想设计,属于科学探索性质的教学活动,将物理学发展历程与物理法则讲解自然融合,学生自主,合作,探究式的学习方式,在实践运用中或许会因师生交流不够而影响成效,需根据学生的理解程度进行适当调整。

这堂课特别强调对知识点的梳理和提炼,在教学的重要环节设置了几个层次分明的问题,着力关注所有学生,增强每个学生的积极性。

小编推荐:

2009年教师资格认定考试说课指导集萃

2009年教师资格认定考试说课指导资料汇总