电磁轨道炮的原理和应用前景

电磁轨道炮被视为一种极具潜力的超高速动能打击装备,2016年5月,美国军方向部分新闻媒体展示了这种新型装备,该装备利用长约十米的导电轨道来加速发射(炮弹),飞行速度可达到每秒七百二十四公里,有效打击距离能达到二百公里,并且能够瞬间击穿厚度相当于七块普通钢板的总和的装甲板,美国军方在过去十年间持续进行研发,有分析推测,“最快的话或许在2018年就能投入实际使用”。此外,俄罗斯也不愿落后,据俄方媒体透露,俄罗斯科学院高温联合研究所的工程师于7月12日在莫斯科近郊首次试用了他们自主研制的电磁轨道炮加速装置,使炮弹达到了第一宇宙速度的速度。那么这种新型装备究竟是什么?它具备怎样的性能和不足?它又将拥有怎样的发展前景?

电磁轨道炮又称轨道炮,属于电磁炮的一种类型。这种武器依靠电磁场加速机制抛射弹头,属于动能型攻击装备kaiyun全站登录网页入口,在发射阶段,强大的电磁作用力促使弹头获得超高速,脱离炮口时速度远超传统火药驱动炮弹,其破坏效果显著强于常规炮弹kaiyun全站app登录入口,同时射击距离也大幅增加。

电磁轨道炮的工作原理

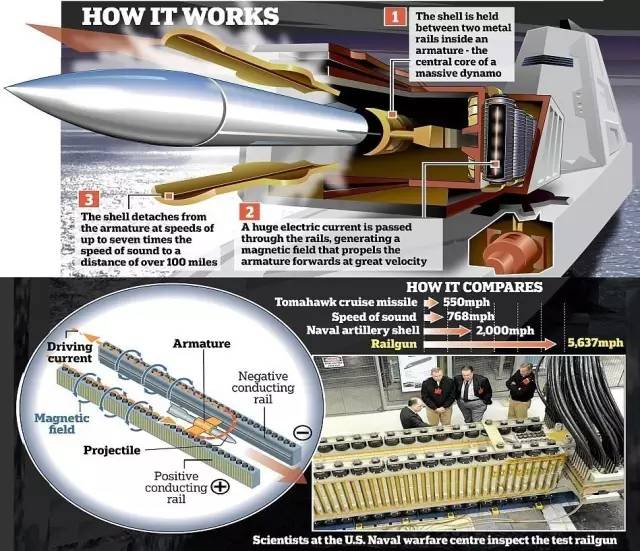

电磁轨道炮核心构件包含两条平行导轨以及一个可移动的电枢kaiyun.ccm,这两条导轨的尺寸与炮管长度相匹配,电枢能在导轨中心线上前后移动,炮弹则安放在电枢前方的导轨区域。导轨与大型电容器组或旋转发电机构成的脉冲激发系统相接,并借助电枢形成电流闭合路径。在发射炮弹过程中,脉冲激发系统产生的高强度电流脉冲会从一条导轨输出,经由电枢传导,最终注入另一条导轨。强大的电流在两根平行导轨之间形成强磁场,这个磁场与电枢的磁场相互影响,从而产生巨大的电磁作用力。电磁作用力推动电枢和电枢前方的弹丸沿着导轨快速加速,使弹丸获得极高的起始速度。弹丸沿着导轨向外移动,最终从炮口前方射出。电枢和弹丸分离后,弹丸朝向目标方向飞行。施加在导轨上的电磁作用力仅持续极短的时间,大约几毫秒。根据电磁场原理,电枢承受的电磁力大小与电流强度的平方值直接相关。要使弹丸达到高速度,需要向轨道提供强大的电流。这种电流的数值通常达到兆安级别,而电流脉冲的持续时间仅为毫秒级别。

依靠火药作为推进动力的旧式火炮,一般仅能将重达数公斤的炮弹,在炮口处加速至约1.8千米每秒的速度,也就是炮弹脱离炮管时的速率,该速度已逼近由化学能驱动发射弹丸所能达到的速度上限,但对于用于反坦克、防空以及拦截高速导弹这些用途而言,这样的速度远远不够用。

电磁轨道炮运作方式区别于常规火炮,在强大脉冲电流驱动下,轨道炮内弹丸的增速可达到重力加速度的数十万倍,因而弹丸能获得极大起始速度。现阶段试验数据显示,弹丸质量为3.1克时,其起始速度可达到10.1千米每秒。地面战术武器需要使千克级弹丸借助电磁力达到每秒2.5至4公里的速度;而航天器上的战略防御拦截导弹,则要将几克到几十克的弹丸加速到每秒20公里以上。过去十多年来,主要国家的研究试验显示,实现这一目标具备可行性。

电磁轨道炮的发展概况

早在1920年,法国人维勒鲁伯便创造了电磁轨道炮,二战期间,德国人汉斯勒博士对此进行了更深入的研究和试验,他在1944年研发的电磁轨道炮口径为20mm,整体长度达到2m,能够将重10g的圆柱形铝制弹丸加速至1.08km/s的速度。日本在第二次世界大战期间进行了诸多科研活动,其研发的感应加速型电磁炮能够将两公斤重的炮弹提升至每秒三百三十五米的速度。然而战后相当长一段时间内,由于材料与供电环节出现的一系列技术难题未能攻克,电磁轨道炮的研发进程陷入停滞,长期处于发展停顿的状态。

上世纪70年代起,部分技术难题开始出现应对方案,促使电磁炮研发再度受到关注。美国国防部门在80年代认定,未来先进兵器将依赖电力驱动。1992年,美国完成了一门90毫米口径、炮口能量达9兆焦耳的电磁炮样机的试验。

转载请注明:北纬40° » 电磁轨道炮的原理和应用前景