高一牛顿运动定律的核心应用与解题突破(五),你就是学霸

2. 典型例题分析:惯性的判断与力的本质辨析

例 1:下列关于牛顿第一定律的说法中,正确的是( )

A. 物体不受力时,一定处于静止状态

B. 惯性的大小与物体的速度成正比

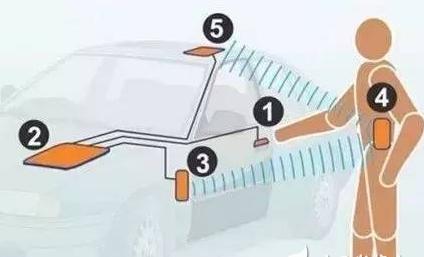

C. 汽车刹车时,乘客向前倾,是因为乘客具有惯性

D. 力是维持物体运动的原因

分析:结合牛顿第一定律的核心概念,逐一判断选项:

答案:C

错误观念警示:有人误以为运动快慢与惯性成正比,这种想法普遍存在,必须清楚:物体惯性仅取决于其质量,运动快慢关乎的是改变运动状态的难易程度,并不决定惯性值。

二、牛顿第二定律:理解 “作用力与运动状态变化的精确关联” 1. 基本理论要点归纳

牛顿第二定律是解决问题的关键所在,其表达式为 **\(F_{å}=ma\)**,其中 \(F_{å}\) 代表物体所承受的合外力,以牛顿为计量单位;\(m\) 指物体的质量,以千克为计量单位;\(a\) 表示物体的加速度,以米每平方秒为计量单位,必须牢牢记住三个要点:

一个质量为 2kg 的木块,在水平方向承受 5N 的牵引作用kaiyun全站登录网页入口,同时遭遇 2N 的滑动摩擦力,计算该木块的加速度数值和运动趋向。

先确定横向的净作用力,即拉拽力同摩擦力形成的反向效果,接着依据\(F_{å}=ma\)的公式求出运动加速度,注意加速度的指向同净作用力的方向保持一致。

解答:

计算中容易遗漏“合力指向”,应该先设定基准方向,然后依据力的指向判定正负,以免加速度方向认定失误。

例题 3(进阶):已知加速度求受力

一个重5公斤的物体,在水平方向受到恒定外力驱动,从静止状态出发,以匀速变化直线轨迹前进,两秒时间内在空间行进4米距离。需要计算该水平方向恒定外力值,且不计摩擦阻力影响。

解析:首先运用运动学原理计算加速度,接着依据牛顿第二运动定理确定作用力(此题中无摩擦力,故作用力即水平方向上的恒定外力)。

解答:

计算力的时候,不能直接根据运动距离,应该先求加速度,这一点容易出错,需要记住,牛顿第二定律是连接力和加速度的关系,不是力和位移的关系,所以必须借助运动学公式来求出加速度。

三、牛顿第三运动法则:剖析 “相互施加的力” 1. 关键理论要点归纳

牛顿第三定律的中心在于“相互施加的力”,其特征能够概括为“三个相同kaiyun全站app登录入口,三个不同”:

例 4:下列各组力中,属于相互作用力的是( )

A. 物体对桌面的压力和桌面对物体的支持力

B. 物体受到的重力和桌面对物体的支持力

C. 桌子受到的重力和物体对桌子的压力

D. 手对物体的拉力和物体受到的重力

相互作用力必须同时施加在两个物体上,并且它们的大小相等,方向相反,而且力的性质也完全一样,而平衡力则是同时施加在同一个物体上,大小相等,方向相反。

答案:A

注意区分 “交互影响” 与 “均势状态” 是常见误区,核心在于 “影响对象”:交互影响施加于两件物品,均势状态只施加于一件物品。

四、运用牛顿运动定律解决问题时,通常采用以下两个步骤进行:首先进行受力情况剖析,然后开展运动过程运算。

处理牛顿定律的复杂问题(比如涉及相互连接的物体、沿斜面运动的情形),关键在于遵循特定顺序:首先分析各个物体所受的力,计算出合力,接着运用定律确定加速度,最后结合运动学原理,求解相关的运动参数,具体操作流程如下:

例题 5(综合):连接体问题的整体法与隔离法

木块 A 的质量为 2 千克,木块 B 的质量为 3 千克,二者通过细绳相连,在水平外力 10 牛顿的驱动下,在水平面上做匀速直线运动,已知动摩擦因数为 0.1,需要计算:

(1)两木块的加速度大小;

(2)绳子对木块 B 的拉力大小。

解析:第一个问题计算加速度,可以采用“整体思路”(将 A、B 视作一个整体,不考虑内部绳子的作用力);第二个问题求绳子的作用力(属于内部力),需要运用“单独处理法”(对 B 进行受力分析)。

解答:

(1)求加速度(整体法)

注意常见错误:采用整体分析时,容易忽略“总摩擦力”应包含两个物体的重力,运用隔离分析时,容易混淆选择对象kaiyun.ccm,需明确:计算内力时应隔离受力较轻的物体,例如本题中,物体B仅受拉力和摩擦力,物体A则承受拉力、摩擦力以及绳子张力,因此隔离B更为简便。

牛顿力学原理是中学物理的关键要素,其核心在于先确定受力情况得出合力,再根据合力计算加速度,最终运用加速度分析运动状态。同学们在学习过程中,应当首先通过基础题目熟练掌握公式的运用技巧和力的方向判定,接着借助综合题目训练整体法和隔离法的灵活转换,此外还需归纳错题中出现的合力求解失误、受力分析遗漏等情况,这样能够有效培养解题思路。目前高中一年级物理力学的重要部分已经全部整理完成,接下来可以通过整合训练,把直线运动、彼此影响、牛顿三大法则连成一体,从而增强解决难题的本领。