“道可道,非常道”,实例论证“道”为什么“只可意会不可言传”

东方既白 著

最近在前面的文章解释说,所谓“无为”,是“对无用为,循道而行”,在事物发生之初的作为的概念时,总有人像打破砂锅问到底似的问,既然“无为”是事物发生之初的作为,那事物发生之初是什么样子的,是无吗,那无又是什么呢当然,在说到任何关于“道”的议题时,会有人上来就问,“道”到底是什么。这看来确实是大家普遍关心的问题,也是大家可能最“百思不得其解”的地方。那“道”到底是什么呢?为什么大家又都说它“只可意会不可言传”呢?今天我试着用举例子、摆事实的方式给大家解读一下,要是有哪些地方不对或不妥,也希望大家能不吝赐教,谢谢。

“道可道,非常道”,“道”只可意会不可言传

言归正传,事物发生之初究竟是什么模样呢?答案是处于无亦非无、空亦非空的“混沌无极”状态,是老子所说的“只可意会不可言传”的妙境,因此老子在《道德经》开篇便开宗明义地讲了“道可道,非常道” 。因此,在看网友相关评论以及回答网友问题时,若有人一上来什么其他只言片语都没说,直接就问“什么是道”,那这个人基本上就是没有悟道的,因为一旦处于悟道状态,他就不会再问这个不该问的问题了 。

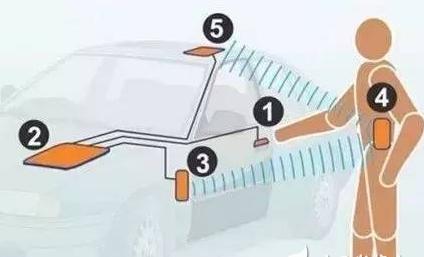

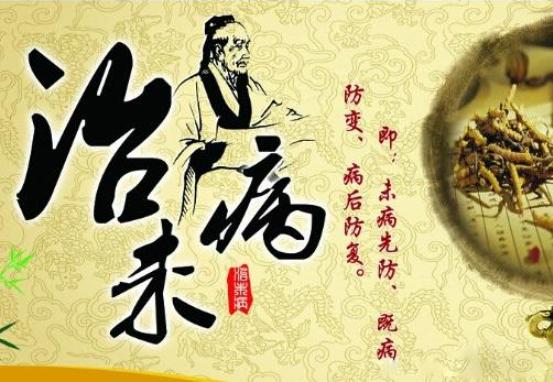

事物发生之初究竟是什么模样呢?想必经过前面大致的阐释,多数人或许依旧不太明白,那我便列举一些历史上与“无为”或者“道”相关的事例,让大家缓缓去领悟,细细去品味,瞧瞧能否“领会”到其中的奥秘。第一个例子是关于《黄帝内经》提到“上医治未病”的事,具体细节不再详述,仅提出几个较具逻辑性的问题,供大家慢慢领会、细细品味,点到为止。既然《黄帝内经》说“上医治未病”,那么“未病”究竟是有病还是没病呢?若是有病,那是什么病呢?若没病,又为何要多此一举去治疗呢?因而它应该是一种“发而未发”的状态,同时也是一种“现而未现”的状态,这两种状态混合在一起 ,也可以说是一种处于“非有非无”“亦有亦无”“非非有非非无”“非亦有非亦无”的“混沌无极”态 。

上医治未病,无为而治

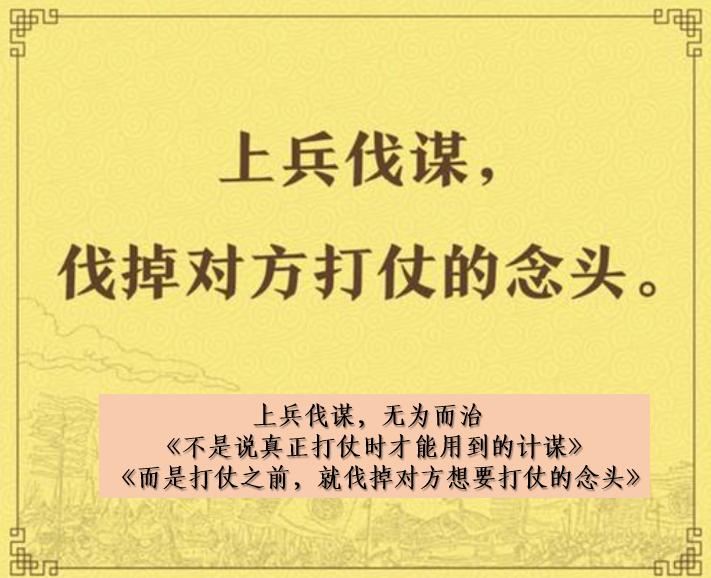

再比如《孙子兵法》中提到的“上兵伐谋,不战而屈人之兵”,那么这个所谓的“战争”究竟是存在还是不存在呢?如果存在,是什么样的战争?在哪里进行征战呢?如果不存在,为何要多此一举进行治理呢?所以它应该是一种“发而未发,现而未现”的混合状态,也可以说是一种“非有非无,亦有亦无,非非有非非无,非亦有非亦无”的“混沌无极”状态。

上兵伐谋,无为而治

但这样表述,或许仍较为笼统、抽象,原因是都提出了一些逻辑性问题,所以我们继续列举两个这方面的例子。其中一个是《庄子·达生》篇里讲述的“呆若木鸡”的故事,其原文大致是如此描述的:

纪渻子给齐王驯养斗鸡。过了十天,齐王问:“鸡驯好了吗?”纪渻子回答说:“还没有,它正凭着一股血气而骄傲。”过了十天,齐王又问,纪渻子说:“还没有,仍然对别的鸡啼叫和接近有反应。”过了十天,齐王又问,纪渻子说:“还没有,仍然气势汹汹地看着(对方)。”过了十天,齐王又问,纪渻子说:“差不多了。别的鸡即使打鸣,它已不会有什么反应,看上去像木鸡一样,它的精神已完全凝聚在内,别的鸡没有敢于应战的,掉头就逃跑了。”

异鸡无敢应者,反走矣

由此可以知道,“呆若木鸡”这个词语,在庄子的哲学思想里,有着其特定的意思,庄子所讲的“呆若木鸡”,它原本的意思是用来形容一个人镇定自如,态度沉稳,和“发呆”没有丝毫关联,和“大智若愚”较为接近。实际上,“望之似木鸡”,才是斗鸡当中的最高境界。然而现在,“呆若木鸡”仅剩下字面意思,只用于形容一个人有些痴傻发愣,或是因恐惧或惊异而发愣,它完全变成了一个彻头彻尾的贬义词,硬生生把一个含义深刻的成语给玩坏了。

其实这里的呆,不是傻气,不是骄气,也不是盛气,而是收敛全部精神,专心应对一切。真正的高手,无招胜有招,以静制动,而没动手就嗷嗷叫的,是在虚张声势,给自己壮胆而已。真正的高手,无招能胜有招,以静制动,后发制人,那些还没动手就嗷嗷叫的,实则是在虚张声势kaiyun全站app登录入口,给自己壮胆罢了。道家哲学里有一种厉害的辩证法,老子觉得事物存在矛盾,且能相互转化。你聪慧开yun体育app官网网页登录入口,可聪明到极点便成了笨,你看似笨,然而笨到极点,就成了聪明。这便是大智若愚、大巧若拙所蕴含的道理,这更是老子“无为而治”思想极为典型的案例。

大智若愚,呆若木鸡,无为而治

正所谓“仁者见仁智者见智”,我们能够从不同角度与立场去解读和诠释庄子讲的“呆若木鸡”的故事。比如从齐宣王的角度和立场,怎样看待和评价这只“木鸡”的水平与能力?从纪渻子的角度和立场,怎样看待和评价这只“木鸡”的水平与能力?从“异鸡”的角度和立场,怎样看待和评价这只“木鸡”的水平与能力?从“木鸡”自身的角度和立场来看,它如何看待和评价自己的水平与能力呢?在不同智慧水平和观察能力的观众中,能得出千差万别的结论。其中最让人百思不得其解、疑窦丛生的是,实力尚可(不然主人不会挑它应战)的“异鸡”,为何会对看似什么都没做的“木鸡”不寒而栗呢?只是打了个照面就望风而逃,它究竟看到了什么呢?它又在害怕什么呢?这才是解开整个问题的关键之处。

所以,接下来我们不妨再看一个更有说服力的例子 这个例子是什么呢相信聪明的人已经猜到了 没错 这个例子是《三国演义》中的“空城计” 说起历史上实现“无为而治”的经典案例形象 除了庄子的“呆若木鸡”外 知名度最高的当属诸葛孔明的“空城计” 只要一提到诸葛亮 人们就会自然而然地想到他的得意之作“空城计” 虽然这可能只是根据《三十六计》相关内容演义出来的故事为什么这个例子更具说服力呢?一方面,庄子的“呆若木鸡”已被后人过度演绎,彻底沦为一个贬义词;另一方面,庄子只是讲述了故事的大概内容,没有提及具体的操作步骤和详细内容,缺乏可操作性与可复制性。然而,《三国演义》中的诸葛孔明却是实实在在的具体演绎,一招一式、一颦一笑都蕴含着丰富内涵。所以,自然更被人们津津乐道,争相传诵。

在《三国演义》第95回中,罗贯中对“空城计”是这样演义的:孔明说“如魏兵到时,不可擅动,吾自有计” ,之后他身披鹤氅,头戴纶巾,手摇羽扇,带着两个小童,携一张琴,来到城上敌楼前,凭栏而坐,焚香操琴,高声弹奏曲子 。

上兵伐谋,空城计,不战而屈人之兵

翻译成如今的白话文,其意思是:魏国派遣司马懿担任主帅去进攻蜀国的街亭,诸葛亮安排马谡去驻守,结果失败了。司马懿带领士兵趁着胜利的形势径直逼近西城,诸葛亮没有兵力来迎敌,不过他沉着且镇定,大开城门,自己在城楼上弹琴唱曲。司马懿怀疑设有埋伏,便带领军队退去。但在历史上开元棋官方正版下载,最先提及诸葛亮使用空城计的是南北朝时期一个叫郭冲的人,后来被罗贯中改编到小说当中。《空城计》的兵法策略是实实在在的智慧结晶,是实打实的“无为而治”的兵法战略,它出自《三十六计》中的第三十二计,其意思是在敌众我寡时,因缺乏兵备而故意向人示意不设兵备,以此造成敌方错觉,进而惊退敌军,后泛指掩饰自己力量空虚、迷惑对方的策略。它是一部兵书,这部兵书是根据我国古代卓越的军事思想总结而成的,也是依据我国丰富的斗争经验总结而成的,它还是中华民族悠久文化遗产之一 。

因此,总体来讲,“空城计”是一种心理战,是在己方无力守城时,故意向敌人暴露城内空虚,即“实者实之,虚者虚之”,会使敌方产生怀疑并犹豫不前,也就是“疑中生疑”,敌人会怕城内有埋伏,怕陷入埋伏圈,不过这是极为冒险的“险策” 。使用此计的关键在于,要清楚地了解敌方将帅的心理状况,还要掌握敌方将帅的性格特征。诸葛亮使用“空城计”解围,是因为他充分了解司马懿谨慎多疑的性格特点,所以才敢出此险策。诸葛亮的空城计名闻天下。此事虽是小说家演义,实际上,在中国历史上,真的出现过几个运用“空城计”的出色战例。

唐朝的张守圭运用了“空城计”策略,做到“不战而屈人之兵”,巧妙智退强敌。解放战争时期,我们伟大领袖毛泽东仅凭借三则电讯,便吓退了妄图偷袭中共中央驻地西柏坡、摧毁共产党最高统帅机关的十万国军,成功演绎了“空城计”。又比如我们的彭大将军,在胡宗南纠集大军,向西安古城疯狂反扑,形成四面合围之势的关键时刻,上演了一出“空城计”,谈笑风生之间就解了重围。

因此,尽管老子讲“道可道,非常道”,大家也都认可“道只可意会不可言传”的观点,然而我们依旧能够从一些历史案例或者现实案例中探寻它那“若隐若现”的“身影”,当然也能够像王阳明先生那样进一步类比现实中的事物,以此增强影响力与说服力 。熟悉王阳明心学的人都清楚,其心学的核心思想是“心即理,知行合一,致良知”。其中“心即理”的说法能很好地表明“道”所具备的一些“特性”。所谓“心即理”,意思是“心即万物之理”。“心即万物之理”,简单来讲就是“心即道”的意思。

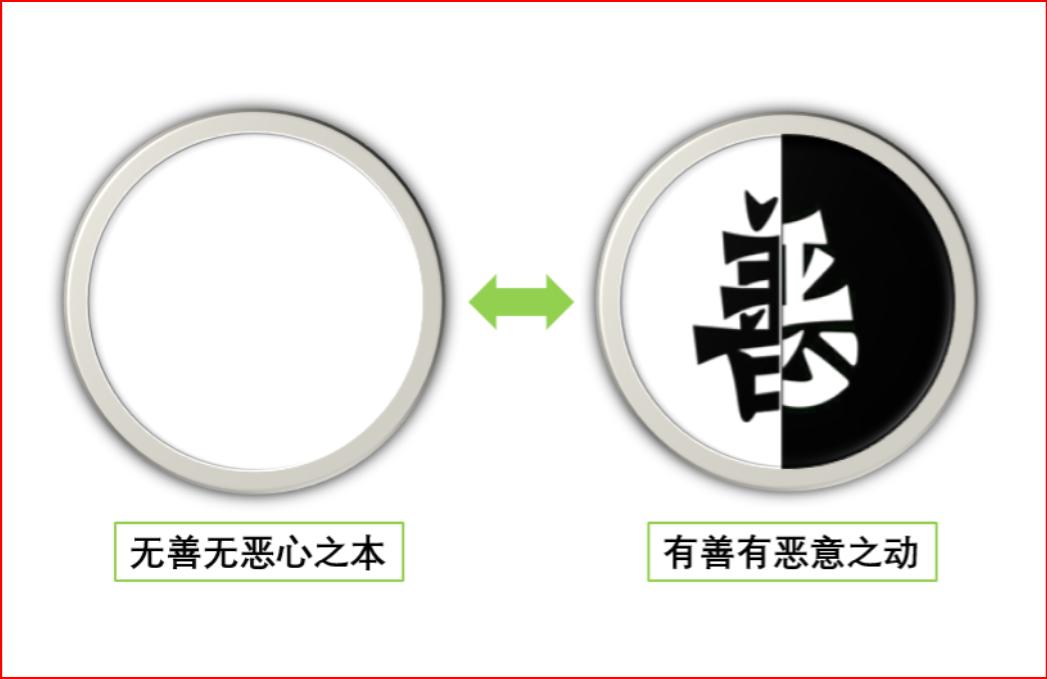

无善无恶心之体,有善有恶意之动

因此,阳明先生才进一步阐述道,无善无恶心之体,有善有恶意之动,知善知恶是良知,为善去恶是格物,这便是他闻名天下的“心学四决”,更是他所追求的人生至高境界,至高到何种程度呢,此心不动,随机而动。王阳明的“心”能够不动,要是他的心不动,那么他的心就如同一面空明的镜子,别人的“妄动”会清晰地映照在这面镜子上,其致命的缺陷会被王阳明看得一览无余,结果,王阳明能够随时抓住敌人的漏洞,进而可“随机而动”,不但可先发制人还可后以制人。这个“此心不动,随机而动”的至境,是否和“呆若木鸡”当时临战状态似曾相识,是否跟当时在城楼上“焚香抚琴”的诸葛亮合而为一。

因此,若一定要用一种实际事物形容“道”是什么,我个人较赞同王阳明先生“心即理”的说法,若您有其他更贴切的说法,或者其他更接近的类比方式,也请留言提出,大家一起探讨,共同进益,谢谢。

上一篇:论述了“有之以为利,无之以为用”,再次探讨了“道与术”的综合辩证关系。

作者 | 东方既白

花了十年时间学习“易”,最终一朝领悟了“道”,还首次创建了《以易解老,以老解百家》这样的文化研究新体系 。

致力于以周敦颐的《太极图》作为根基,对《道德经》所蕴含的内容进行系统性揭秘 。

整体思想及其架构体系。