1.4 RFID标准体系简介

1.4 RFID标准体系简介

RFID技术持续进步kaiyun.ccm,跨公司、跨地域商业活动日益普遍,产品间兼容性愈发关键,标准化进程已成为该行业普遍重视的焦点。RFID标准体系通常涵盖空中接口规则、物理属性、读写器通信协议、编码方式、测试要求、实施指南、数据管理及安全防护等多个标准组成部分。

当前全球范围内制定RFID规范的核心机构有国际标准化组织以及国际电工委员会,ISO/IEC JTC1 SC31部门专门负责拟定与RFID技术关联的国际规范。ISO之外,另有一些关联团体,比如EPCglobal,在RFID规范制定领域也发挥着关键作用。得益于国际标准化机构的着力倡导,众多区域性及行业性RFID组织已开始关注实际应用中的相互衔接,预期未来规范将达成整体性一致。

1.4.1 ISO/IEC RFID 标准体系概述

ISO和IEC共同承担着制定全球性国际标准的职责kaiyun全站网页版登录,二者是历史最为悠久且覆盖范围最广的国际标准制定机构,同时也是最早着手制定RFID标准的组织,其工作主要包含技术规范、数据体系、性能规范、应用规范以及标准阐释等层面。

1.4.2 ISO/IEC 18000空中接口标准

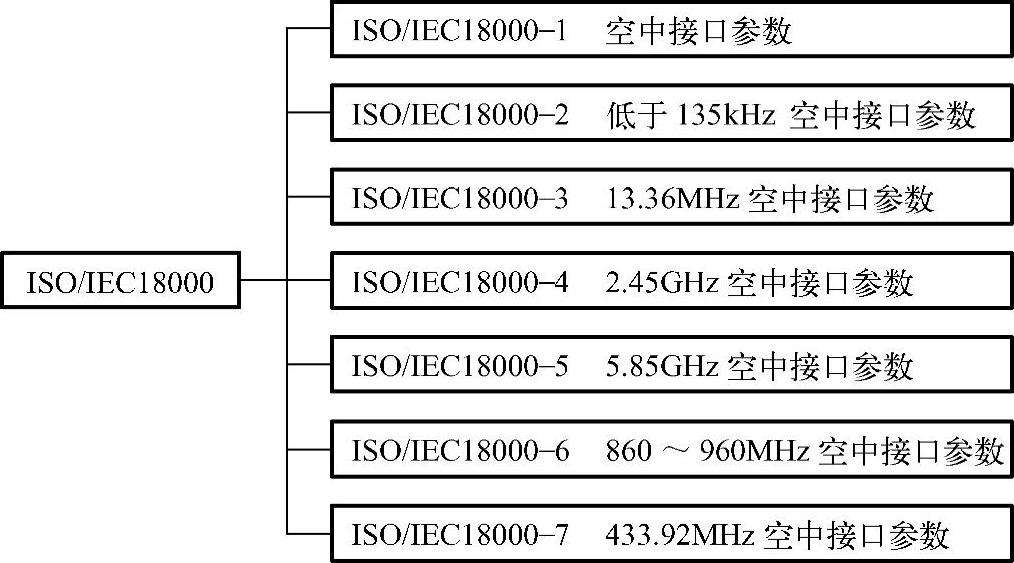

ISO/IEC 18000空中接口通信协议核心内容是规定读写器跟电子标签怎样交换信息,这样做是为了让各个厂商制造的设备能够互相配合使用。ISO/IEC设定了五种空中接口协议的频段划分,这一做法彰显了标准一致性的相对特征kaiyun全站app登录入口,一个标准旨在满足众多应用场景的共同需要,却无法覆盖所有应用场景的需求,而一套标准的组合则能应对更宽广的应用要求。ISO/IEC 18000标准的构成示意图参见图1-5。

图1-5 ISO/IEC18000标准的结构图

(1)ISO/IEC 180001标准

ISO/IEC 180001规范依据物品识别的无线射频参考体系以及参数的统一设定。它明确了空中传输协议里读写设备与标识符之间必须遵循的交互参数清单、知识产权的基础准则等要素。各个频率范围对应的规范无需对相似事项再次作出详细说明。

(2)ISO/IEC 180002标准

ISO/IEC 180002标准依托单品管理中的射频识别技术,针对中频125至134kHz范围,明确了标签与读写设备间数据交互的物理规范,要求读写设备必须兼容Type A(FDX)和Type B(HDX)两类标签,同时规定了通信协议、指令集,以及多标签环境下防止信号冲突的机制。

(3)ISO/IEC 180003标准

ISO/IEC 180003标准依托单品识别的无线射频技术,针对13.56MHz的高频范围,明确了终端设备与标记物之间的实体连接方式、交互机制和指令集,并包含了避免信号冲突的解决方案。这种抗干扰机制有两种主要形式,其中第一种形式又可细化为基础版以及两种补充性规范,分别是无时间间隙无截止的多设备应答规范,以及有时间间隙自适应查询的多设备读取规范。模式二运用时频复用FTDMA协议,一共设有八个频段,主要针对拥有大量标签的场景进行设计。

(4)ISO/IEC 180004标准

ISO/IEC 180004规范运用了针对单品识别的无线射频技术,主要工作在2.45GHz的微波频段,它明确了设备间物理连接的细节,以及通讯协议和指令集,同时提出了防止信号冲突的策略。此规范设定了两种运作形态:形态一涉及无源标签,其运作流程始于读写器发起通讯;形态二则针对有源标签,其通讯过程由标签主动开启。

(5)ISO/IEC 180006标准

ISO/IEC 180006标准运用了针对单品进行识别的无线射频技术,工作在860至960兆赫的超高频范围,明确了读写设备同标签间的物理连接方式、数据交互规则以及指令集,同时提出了避免信号冲突的解决方案。该规范涵盖了TypeA、TypeB、TypeC这三种无源标签的通信协议,其最远通信距离能够达到十米。TypeC标准由EPCglobal制定,该标准在识别效率、读写性能、信息存储量、抗冲突功能、安全防护机制、频率范围匹配度以及抗干扰性能等多个维度实现了显著增强。V4.0版本草案则根据具备辅助供电装置和传感功能的电子标签特性进行了功能拓展,具体涉及数据记录载体形态和交互指令规范。这种内置电源的主动式标识能够实现更远的探测距离,并且通讯稳定性更好,但是它的体积偏大,成本也相对高一些。

(6)ISO/IEC 180007标准

ISO/IEC 180007规范针对433.92MHz的超高频范围,涉及一种内置电源的电子标识物,它界定了读卡器与标识物之间的实体连接方式、数据交互规则以及指令集,并且包含了防止信号冲突的技术措施,这种电子标识物能够实现远距离识别,因此适合用于对大型财产物资进行监控管理。

1.4.3 ISO/IEC数据标准

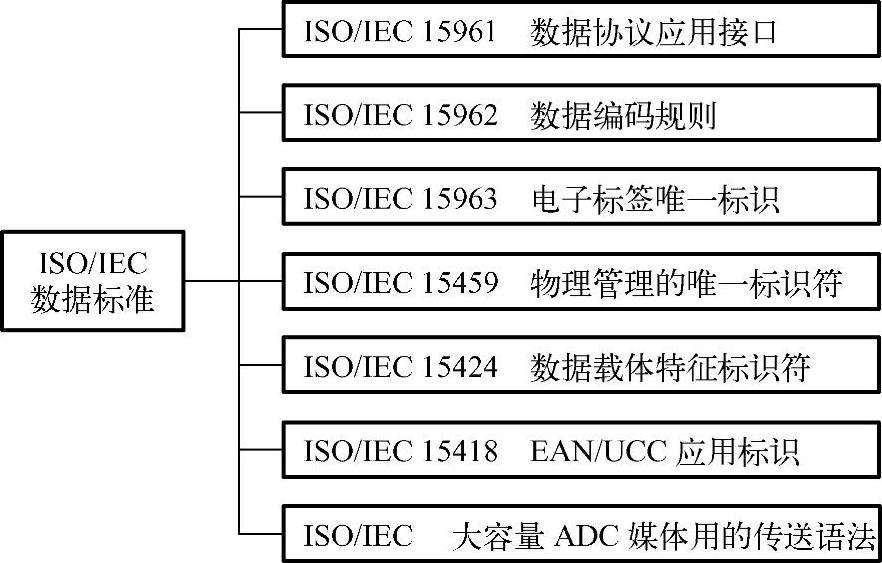

ISO/IEC数据规范着重说明信息在标识物、读取设备与中央系统之间传递时的具体形态。由于标识物功能(包括记忆容量和传输功能)存在局限,因此在各个阶段的信息呈现方式必须针对不同环节的特质进行设计,并运用多样化的呈现手法。主机识别标签不受读写器及空中传输方式影响,对应用程序而言读写器和空中传输方式均不可见。RFID数据通信的应用接口采用ASN.1标准,该标准定义了一套与具体应用、操作系统和编程语言无关的命令体系,同样独立于标签读写设备与标签驱动程序之间的交互方式。ISO/IEC数据规范的构造示意图参见图1-6。

图1-6 ISO/IEC数据标准的结构图

(1)ISO/IEC 15961标准

ISO/IEC 15961这项规范界定了读卡器与软件之间的连接方式,主要关注应用指令和数据传输格式,确保两者能按照既定规则交换信息,使得软件能够执行对电子标签内容的采集、记录、变更和移除等任务,同时该规范也包含了异常情况下的反馈信息。

(2)ISO/IEC 15962标准

ISO/IEC 15962规范了信息的记录方法、数据紧缩手段以及内存逻辑布局的样式,并且阐述了怎样把电子标识内的信息转换成程序能够理解的形式。这个协议建立了一套数据压缩的技术,可以充分运用电子标签里空间有限的信息存储区域,同时借助无线传输的途径。

(3)ISO/IEC 24753标准

ISO/IEC 24753规范拓宽了ISO/IEC 15962在数据处理的范畴,针对配备备用供电及感应装置的电子标识。加装感应设备后,电子标识内保存的信息总量,以及对应感应设备的管理工作量显著提升,ISO/IEC 24753为此设定了电池状况监测、感应设备配置与重置,以及感应设备操作等具体要求。ISO/IEC 24753和ISO/IEC 15962共同规定了具备辅助电源和传感器功能的电子标签的数据处理以及命令交互方式。这两项标准的作用,使得ISO/IEC 15961能够脱离电子标签和空中接口协议独立运作。

(4)ISO/IEC 15963标准

ISO/IEC 15963文件界定了电子标记个体识别的符号规则,与ISO/IEC 78166、ISO/TS14816、EAN.UCC的编码方式相吻合,同时整合了INCITS 256的体系,并预留了后续发展的空间,这一点务必留意,物品标记是对附着对象的符号,而该规范标记的是标记本身。

1.4.4 ISO/IEC应用标准

ISO/IEC对于RFID系统规范的制定非常关注,把ISO/IEC 24752重新划分成了六个章节,并且将其改称为ISO/IEC 24791。该标准旨在为RFID应用系统构建一个体系,明确数据保护及各类连接的规则,促进系统间的信息互通;让软件无需顾虑不同设备或种类间的区别,简化开发流程;同时具备设备分散协同运作和集中管控的能力,提升密集型读写器网络的工作效率。ISO/IEC应用技术标准旨在协调读写器与应用程序间的数据信息交互,RFID技术得到普遍推广后,数据信息共享变得极为关键。

通用技术规范和用户使用系统之间既存在相似之处也存在不同之处,通用技术规范是针对众多使用系统的公共特征,而用户使用系统是针对某一个具体的使用。假如以面向对象分析法来作类比,将通用技术规范视作一个基础类型,那么应用技术规范就是从这个基础类型派生出来的子类型。

九十年代期间,ISO/IEC着手研制集装箱自动识别规范ISO 10374,接着又研制了集装箱电子官方规范ISO 18185,以及动物管理规范ISO 11784/5、ISO 14223。RFID技术已普及到诸多领域,ISO/IEC组织察觉到,必须为不同场景下共通的需求与特性,创建统一的技术规范,不宜为每个应用单独制定标准,应采用通用技术规范。

1.集装箱运输应用标准

ISO TC 104技术委员会是专门负责集装箱标准制定的机构,它被视为集装箱制造和操作领域的最高权威机构,与RFID相关的标准,则由第四子委员会负责制定,这些标准具体包括以下内容。

(1)ISO 6346集装箱编码、ID和标识符号标准

ISO 6346集装箱编码、ID和标识符号标准设立了一套集装箱识别机制。这套机制应用范围很广,例如在文件处理、控制环节和通信领域(涵盖自动数据处理),其作用与集装箱本身标注的标识完全一致。在集装箱标记的必备信息上,增加自动装置识别码(AEI)和电子数据交换(EDI)系统可选的附加信息。这个规范要求在集装箱规格、种类等信息的编码体系里补充相应的标识方式、作业符号和集装箱标识的实体呈现方式。

(2)ISO 10374集装箱自动识别标准

ISO 10374集装箱自动识别规范依托微波应答装置的集装箱识别体系,将集装箱视为一项固定财产对待。应答装置属于主动式设备,其运作频段涵盖850至950兆赫兹以及2.4至2.5吉赫兹。只要装置位于该区域内,便会启动并运用调制的FSK副载波,经由反向散射技术实施回应。信号在40kHz与20kHz这两种副载波频率间进行调制,该标准制定于1991年,当时尚未使用RFID这一术语,实际上它描述的就是如今的有源RFID电子标签,此标准与ISO 6346标准共同用于集装箱识别,ISO 6346负责规定光学识别方式,而ISO 10374则采用微波技术来传递光学识别信息。

(3)ISO 18185集装箱电子官方标准

ISO 18185集装箱电子官方标准为海关提供依据,用于掌握集装箱的装卸情况,该标准由七个部分构成,分别是空中接口通信协议、应用要求、环境特性、数据保护、传感器、信息交换的消息集和物理层特性要求。这项标准所规定的空中通信协议,没有参考ISO/IEC 18000系列空中通信协议,核心缘由在于前者完成制定之时,后者尚未问世。

2.物流管理应用标准

为了让射频识别技术在整个物流体系中发挥关键作用,ISO TC 122包装技术委员会与ISO TC 104货运集装箱技术委员会组建了联合工作小组JWG,该小组的任务是制定物流体系相关标准。工作小组依据物流单元的五个层级,包括应用需求、货运集装箱、装载单元、运输单元、产品包装以及单品,制定了六个应用层面的标准规范。

(1)ISO 17358应用标准

ISO 17358作为供应链RFID应用的技术规范,其制定工作由TC 122技术委员会负责,目前尚在推进中。此标准明确了供应链物流单元不同层级的参数要求,同时界定了环境标识规范和数据流转路径。

(2)ISO 17363~17367系列标准

ISO 17363至17367号规范针对供应链中RFID技术的物流单元应用制定了具体要求,分别涉及货运箱体、可回收周转箱、运输设备、产品外包装以及产品标识的RFID实施细节。这些标准在核心内容上大体一致,例如无线通信协议均遵循ISO/IEC 18000系列规范。具体规则方面不尽相同,针对不同使用者制定额外条款,涉及使用场景要求、标识大小规格、标识粘贴方位等细节;因使用者有别,电子标识的载波频段也需区分对待。货运箱体、可回收运输载体及运输载体所用的电子标识必须可循环使用,产品包装的电子标识需视具体情况确定,产品标识则一般仅限单次使用。还需顾及资料齐全状况,以及图像辨识特征等要素。回收模块对信息存储量、安全防护级别和联络范围有着严格规定。该项规范目前正处在拟定阶段。

3.动物管理应用标准

ISO TC 23/SC 19承担着制定动物管理领域射频识别相关规范的职责,其中涵盖了ISO 11784/11785以及ISO 14223这两项标准。

ISO 11784编码规范明确了动物射频识别码的64位编码格式。动物射频识别码需要读写设备与电子标签能够彼此识别。它通常由包含信息的比特序列,以及为保障数据准确而附加的编码信息组成。该编码格式总长64位,其中第27位到第64位部分,允许各个国家自主设定内容。

1.4.5 软件标准

ISO/IEC 24791体系架构明确了软件体系的整体结构,并界定了各组成部分的基本规范。该架构划分为三个主要类别,分别是数据层面、控制层面以及管理层面。数据层面主要关注信息的传送和加工,控制层面主要聚焦于运行期间对读写器空中接口协议参数的设定,管理层面主要致力于运行状况的观测和设备维护。这种分层面方法让软件架构说明变得简单,每个层面涵盖的功能会变少,常用于描述繁复的协议。每个层面都包括数据管理、设备管理、应用接口、设备接口以及数据安全这五项标准内容。

(1)ISO/IEC 247912数据管理标准

ISO/IEC 24791-2数据管理规范涵盖了查询、记录、获取、筛选、归类、通报事项和接收事项等多项操作。同时兼容ISO/IEC 15962设定的接口,同样适配其他规范定义的标识数据模式。此规范运作于数据传输层面,现已发布正式草案文本。

(2)ISO/IEC 247913设备管理标准

ISO/IEC 247913设备管理规范与EPCglobal读写器管理框架相仿,可对设备运行指标进行设定,并对读写器运行状况进行跟踪和问题排查。运行状况跟踪涵盖过往运行信息的汇集和数据分析。问题排查则涉及异常的识别和诊断。

(3)ISO/IEC 247914应用接口标准

最顶层负责实现读写操作的调用规范和操作步骤,大致参照ISO/IEC 15961应用接口,不过肯定要增加修改,这个标准属于数据层面。

(4)ISO/IEC 247915设备接口标准

ISO/IEC 247915设备接口标准与EPCglobal LLRP低层读写器协议类似,它涉及空中接口协议参数,为用户控制和协调读写器提供通用接口规范,该标准与空中接口协议密切相关。

(5)ISO/IEC 247916数据安全标准

ISO/IEC 247916数据安全标准正在制定中。

1.4.6 实时定位标准

实时追踪系统能够增强供应链的可视化程度,有助于优化船舶调度、货物运输以及船舶安全防护。无线射频识别技术适合处理近距离特别是室内环境的定位任务,能够克服全球定位系统等仅限于室外广阔区域的局限性。通过整合全球定位技术、移动设备定位以及无线射频识别的短程定位方法,并配合无线数据传输,能够达成对物品移动路径的完整监控。当前正在制定的相关规范包括。

(1)ISO/IEC 247301标准

ISO/IEC 247301规范涉及应用编程接口,针对实时定位系统,明确了服务功能以及访问途径,旨在让程序能便捷地利用RTLS系统。该标准与RTLS的底层空中通信协议互不关联。

(2)ISO/IEC 247302标准

ISO/IEC 247302规范在2450MHz频段上的RTLS无线通信协议。该协议用于构建网络定位系统,系统通过RTLS发射设备发出无线信标,接收设备根据多个接收到的信标信号计算具体位置。发射设备的相关参数支持远程实时调整。

(3)ISO/IEC 247303标准

ISO/IEC 247303这项规范针对433兆赫的无线定位系统空中通信规则,其条款与ISO/IEC 247302规范基本相同。