无线射频识别技术及其应用和发展趋势

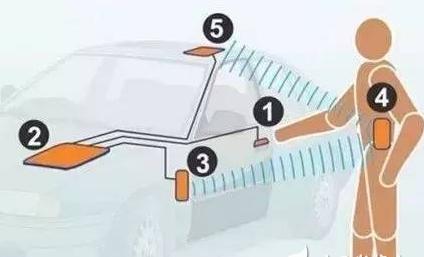

无线射频识别技术,简称RFID,作为一种新兴的自动识别手段,近年来在国内外均实现了迅猛的进步与推广。本文对RFID技术的现有优势与进展进行了概述,对RFID系统的构成和工作机制进行了详尽阐述,对RFID技术的种类、相关技术规范进行了分类介绍,同时列举了四种代表性产品,并对RFID技术的应用领域及其发展趋势进行了深入探讨。无线射频识别技术,亦称作RFID电子标签阅读器,是一种自二十世纪90年代开始崭露头角的非接触式自动识别技术。这种技术通过射频手段实现非接触式的双向信息交流,能够自动识别目标并收集相关信息,它具备高精度、良好的环境适应性、强大的抗干扰能力以及便捷的操作特性等多重优势。在目前广泛应用的自动识别技术里,条码与磁卡因其低成本而受到青睐,但它们易损且存储信息有限;相较之下,接触式IC卡虽然价格略高,却拥有更大的数据存储空间和较高的安全性,但同样存在易损和寿命短的问题;射频卡则实现了非接触式操作,使用便捷,无机械磨损,使用寿命长,无需光源照射,穿透力强,抗污染和耐久性出色,此外,它还能在恶劣环境中稳定工作,对环境要求不高,读取距离远,无需接触即可获取数据,支持数据写入,无需制作新标签即可重复使用,并且具备防冲撞技术,能识别快速移动的物体,并能同时识别多个射频卡。近年来,无线射频识别技术在全球范围内迅猛发展,各类RFID产品层出不穷。众多知名企业如TI、Motorola、Philips、Microchip等均涉足此领域,它们生产的RFID产品各具特色,形成了各自独特的系列。RFID技术已广泛融入工业自动化、商业自动化以及交通运输控制管理等众多行业,诸如汽车和火车等交通工具的监控系统、高速公路的自动收费系统、物品管理、流水线生产的自动化、门禁系统、金融交易处理、仓储管理、畜牧管理以及车辆防盗等领域。伴随着成本的降低和标准化进程的推进,RFID技术的全面普及和广泛应用已成为一种不可阻挡的趋势。无线射频识别技术,其核心构成包括电子标签、阅读器以及数据交换与管理系统。这些部分构成了RFID系统的基本框架。由于应用场景的多样性,各个RFID系统的具体组成可能存在差异,但上述三大部分通常是不可或缺的。电子标签,亦称作射频卡或应答器,由耦合元件和芯片构成,内部集成了加密逻辑、串行EEPROM(一种电可擦除和可编程的只读存储器)、微处理器CPU以及射频收发模块和相关电路。这种标签具备智能读写和加密通信的能力,它通过无线电波与读写设备进行数据交互,所需能量则由阅读器发射的射频脉冲所供给。阅读器,亦称作查询器、读写器或读出装置,其构造主要由无线收发模块、天线、控制模块以及接口电路等部分构成。它能够接收主机发出的读写指令,并将信息传输至电子标签。同时,阅读器负责对主机发送至电子标签的数据进行加密处理,并在接收到电子标签反馈的数据后进行解密,再将解密后的数据传输回主机。数据交换与管理系统主要负责数据信息的存储与管理,以及对卡片进行读写操作的控制。RFID系统的运作机制是这样的:阅读器会将所需传输的信息进行编码,随后将其加载至特定频率的载波信号中,并通过天线向外发射。当电子标签进入阅读器的工作范围后,它会接收到这些脉冲信号。接着,标签内部的芯片电路会对这些信号进行调制、解码和解密处理,之后对命令请求、密码以及权限等做出相应的判断。执行读指令时,控制逻辑电路会从存储器提取相关数据,随后对这些数据进行加密、编码和调制处理,并通过卡片内置的天线将这些信息发送至阅读器。阅读器接收信号后,会对其进行解调、解码和解密,并将处理后的数据传输至中央信息系统,以便进行相应的数据处理。而在执行写指令以修改信息时,控制逻辑会激活内部电荷泵,从而提升工作电压,以便擦除并改写EEPROM中的内容。如果检测到密码或权限不匹配,系统将返回错误信息。RFID的基本工作原理可参照图1进行了解。在RFID技术中,阅读器需在特定距离内构建一个适宜的能量场,以此激活电子标签。根据欧洲大部分地区的射频规定,有效辐射功率被限定在500mW,在870MHz的频率下,这一功率水平大致相当于0.7米的距离。美国、加拿大及部分其他国家,对于未经授权的辐射限制,其各向同性的辐射功率设定为4瓦。此功率足以实现约2米的阅读距离。一旦获得相应授权,在美国,辐射功率可提升至30瓦,从而将阅读范围扩大至大约5.5米。RFID技术的分类方法多样,其中较为常见的分类有四种:首先,根据电子标签的工作频率差异,可分为低频段(频率范围在30kHz至300kHz之间)、中频段(频率范围在3MHz至30MHz之间),以及高频段系统(频率范围在300MHz至3GHz之间)。RFID系统的工作频率多样,包括125kHz和134.2kHz的低频段,13.56MHz的中频段,以及860MHz至930MHz、2.45GHz和5.8GHz的高频段。在这些频率中,低频系统的主要特征是存储的数据量有限,读取距离较短,电子标签的形状各异,且读取天线不具有强烈的方向性。适用于近距离、低成本的场合,例如大多数的门禁管理、校园一卡通、煤气表和水表等;而中频系统则适用于需要传输大量数据的应用系统;高频系统则具有电子标签和阅读器成本较高、标签内存储数据量较大、读取距离较远(可达十几米)、能够适应物体快速移动、性能优良等特点。阅读天线和电子标签天线均具备明显的指向性,不过它们的波束宽度相对较窄,且成本相对较高。这类天线通常用于那些对读写距离有较高要求、读写速度需快的场景,如火车监控、高速公路收费系统等。电子标签根据功能不同,可以分为可读写卡(RW)、单次写入多次读取卡(WORM)以及只读卡(RO)。RW卡通常价格远超WORM卡与RO卡,例如电话卡、信用卡等;WORM卡允许用户一次性录入信息,录入后信息不可更改,价格相对RW卡较低;RO卡则存储了一个独一无二的号码,无法进行修改,从而确保了安全性。电子标签根据其有源或无源特性,又可划分为有源电子标签和无源电子标签。有源电子标签通过卡内电流获取能量,其识别范围宽广,能够达到十几米的距离,然而其使用寿命较短,通常在3至10年之间,并且成本相对较高;而无源电子标签则无需内置电池,它通过接收由阅读器(即读出装置)发出的微波信号来获取能量,通常可以实现无需维护、重量轻、体积小、使用寿命长以及价格较低的特点,但它的发射距离受到限制,通常只有几十厘米,并且需要阅读器具备较大的发射功率。依据电子标签的调制手段差异,可以进一步区分为主动型标签(Active tag)与被动型标签(Passive tag)。电子标签在主动模式下,会自发地利用射频能量向读写器传输数据,这种应用特别适合存在障碍物的场景,其通信距离可达到30米;而在被动模式下,电子标签通过调制散射技术发送数据,需要借助阅读器的载波来调制自身信号,因此更适用于门禁和交通等场合。目前广泛应用的RFID国际标准包括ISO11784和ISO11785,这两个标准主要应用于动物识别;还有ISO10536(紧密耦合卡)、ISO15693(近场卡)、ISO14443(近距离卡),它们适用于非接触式智能卡;此外,ISO10374则用于集装箱的识别。目前,全球范围内在制定RFID(无线射频识别)标准方面,较为知名的机构共有三家:国际标准化组织ISO、以美国为主导的EPC global以及日本的Ubiquitous ID Center。这三个机构各自对RFID技术的应用规范设定了不同的目标和发展蓝图。以下,我将简要介绍一些常见的标准。ISO 11784与ISO 11785两项技术规范对动物识别的编码体系及技术规范进行了详细说明开元棋官方正版下载,这两项标准并未对应答器的样式和尺寸做出具体规定,从而允许设计者根据不同动物的特性kaiyun全站网页版登录,灵活地创造出多样化的形态,包括玻璃管状、卫标或项圈等形式。编码体系采用64位设计,其中27至64位的位置可由各国根据自身需求进行个性化定义。技术规范明确了应答器的数据传输方式及阅读器的技术要求。其工作频率设定为134.2kHz,传输模式分为全双工与半双工两种。阅读器输出的数据采用差分双相码进行表示,而应答器则运用了FSK调制技术和NRZ编码。然而,由于应答器充电周期较长以及工作频率的限制,导致通信速度相对较慢。ISO 10536、ISO 15693以及ISO 14443技术规范中,ISO 10536标准在1992年至1995年期间得以形成。然而,这种卡片由于成本高昂,相较于接触式IC卡所具有的优势微乎其微,因此它并未在市场上得到推广和销售。ISO 14443与ISO 15693两项标准自1995年起投入使用,直至2000年之后才宣告完成,它们均以13.56MHz的交变信号作为传输频率。其中,ISO 15693的读写距离更远,相较之下,ISO 14443的读写距离较短,但其应用范围更为广泛。目前,第二代电子身份证所采用的标准为ISO 14443 TYPE B协议。ISO 14443标准中规定了A型和B型两种通信协议,其数据传输速率达到106kbit/s。这两种协议的主要区别体现在载波的调制程度和位信息的编码方法上。A型协议使用Manchester编码,其特点是开关键控(On-Off keying),而B型协议则采用NRZ-L编码,并使用BPSK进行位信息编码。与TYPE A相较,TYPE B展现了传输能量连续不断、传输速度更快、抗干扰性能卓越等显著优势。RFID技术的核心在于其防冲撞技术,这一点与接触式IC卡存在本质区别。ISO 14443-3标准对TYPE A和TYPE B的防冲撞机制进行了详细规定。两者的防撞机制原理各异,前者依托于位冲突检测协议,而TYPE B通信系列通过命令序列实现防撞;ISO 15693则运用轮询机制和分时查询手段来构建防撞机制。这种防撞机制使得多张卡片在读写区域内能够同时正确操作,既简化了操作流程,又提升了操作效率。ISO 18000技术规范集合了一系列标准,其中该系列被视为较新的标准,主要因为它能够应用于商品供应链管理,并且其中某些标准仍在逐步完善。ISO 18000-6规范主要是在整合了若干RFID制造商的减速器技术规格以及EAN-UCC提出的标签架构需求的基础上制定的。ISO 18000标准仅对空气接口协议进行了规定,不对数据内容与数据结构作出限制,因此它适用于EPC系统。在介绍2 RFID的典型产品时,我们一般会将RFID产品按照其使用功能划分为身份识别ID卡、消费IC卡、物流标记卡以及远距离识别卡等类别。目前不同厂商的RFID产品在功能上各有其特色;瑞士EM公司生产的ID卡主要应用于身份验证,荷兰Philips公司的Mifare One卡则主要用于支付消费,美国TI公司的标签卡则专注于物流管理,而瑞典TagMaster公司的远距离卡则主要用于对停车人员及物资进行远距离识别。RFID技术的应用与推广正遭遇标准不统一、成本高昂、技术挑战以及安全问题等关键挑战。具体来看,行业标准及关联产品标准尚未达成一致,而全球范围内,包括不同频段在内的统一国际标准也尚未正式确立。RFID技术发展的瓶颈之一在于标准的不一致,尤其是数据格式定义方面的标准,这一问题还与各国在数据利用与安全方面的利益密切相关。标准的不一致性导致不同厂商生产的RFID产品难以互相配合,这种情况无疑会对RFID产品未来的互联互通与进步造成障碍。鉴于此,如何实现这些标准间的相互协调,确保一款RFID产品能够顺畅地在广泛的市场中流通,已成为一个既关键又迫切需要解决的问题。目前,众多国家正加紧制定自己的标准,而我国在电子标签技术的研究与开发方面仍处于初级阶段。目前,美国市场上电子标签的最低售价约为20美分,这一价格对于某些价值较低的单件商品来说并不适用。只有当电子标签的单价降至10美分以下,才有可能被广泛用于整箱或整包的商品。随着技术的持续进步以及在各行各业的广泛应用,RFID的各个组成部分,比如电子标签、阅读器和天线等,其制造成本有望实现显著下降。技术层面,RFID电子标签的单项技术已较为成熟,然而kaiyun官方网站登录入口,整体产品技术尚待完善,差错率相对较高——有时误读率可高达20%——且在集成应用方面,仍需解决众多技术挑战。当前广泛使用的无源RFID系统尚缺乏充分的安全保障,保密性不足,数据易受攻击。这主要是因为RFID芯片本身存在缺陷,且在读取或写入数据时,黑客轻易可加以利用。此外,识别准确率方面存在不足,液体和金属制品对无线电信号产生了显著干扰,导致RFID标签的识别准确率目前仅达到大约80%,与大规模实际应用所需的成熟度相比,尚存在一段距离。总体来看,RFID技术正逐渐演变为一门独立的跨学科专业领域,汇集了众多来自不同专业领域的技术精华:包括高频技术、电磁兼容性、半导体技术、数据保护与密码学、电信、制造技术以及众多其他专业领域的知识。RFID技术主要在降低人工开支、增强作业准确性、提升处理效率以及实现物流状况的实时监控等方面展现出其应用价值,现今,这项技术已经广泛渗透至工业自动化、商业自动化、交通管控及众多管理领域。在2004年11月初,美国《VAR Vusiness》杂志发布了一份关于技术发展趋势的调查报告,这份报告评选出了2005年的“七大热门科技趋势”,并将射频识别技术(RFID)列为2005年科技领域的一项重大突破。美国沃尔玛以及美国国防部等机构正在积极推动RFID技术的全面应用,与此同时,众多高科技企业也在致力于研发RFID所需的软件与硬件,如英特尔、微软、甲骨文和SUN等公司均在此列。据ABI预测,至2008年,RFID电子标签、阅读器及相关软件服务的销售额有望达到30亿美元,而RFID技术市场在未来五年内预计将拥有数万亿美元的发展潜力。

IC37:专业IC行业平台

专业集成电路领域交易市场:该平台供应详尽的集成电路数据手册及相关信息,涵盖1000万条数据,同时收录了1000多家集成电路品牌。

产品索引:

深圳警方网络报警平台、经营性网站备案信息中心、不良信息举报平台、工商网监电子标识、全国公安机关备案机构。

IC37:专业IC行业平台

专业IC领域供求交易平台:提供全面的IC Datasheet资料和资讯,Datasheet 1000万数据,IC品牌1000多家。

产品索引:

深圳网络警察报警平台经营性网站备案信息不良信息举报中心工商网监电子标识全国公安机关备案