传感器行业深度:发展历程、行业现状、产业链及相关公司深度梳理(一)(慧博出品)

传感器产业在当今科技界扮演着至关重要的角色,被视为推动现代智能化进程的敏感器官,也是构建万物互联时代不可或缺的基石。这种设备能够感知、测量并监控环境中的各种变量,通过将现实世界的资讯转化为电信号或数字信息,为我们提供了极其珍贵的数据支持。智能手机、汽车、工业自动化以及医疗设备等领域,传感器的运用已经变得极为普遍,极大地丰富了我们的日常生活和工作体验。近年来,随着机器人产业的迅猛增长,传感器行业也迎来了新的发展契机。展望未来,随着技术的不断进步与完善,传感器将变得更加轻便、能耗更低、测量精度更高,并且将更加稳定和耐用,从而在更广泛的领域中发挥其作用。

接下来,我们将对传感器领域进行深入探讨,首先从该行业的整体情况入手,详细阐述传感器的发展历史和当前状况,并逐一梳理传感器产业链及其相关企业,同时分析其下游的关键应用领域。在此基础上,我们对传感器行业的未来发展趋势进行预测,期望能为大家对传感器行业的认识提供有益的启示。

01

概述

1、什么是传感器

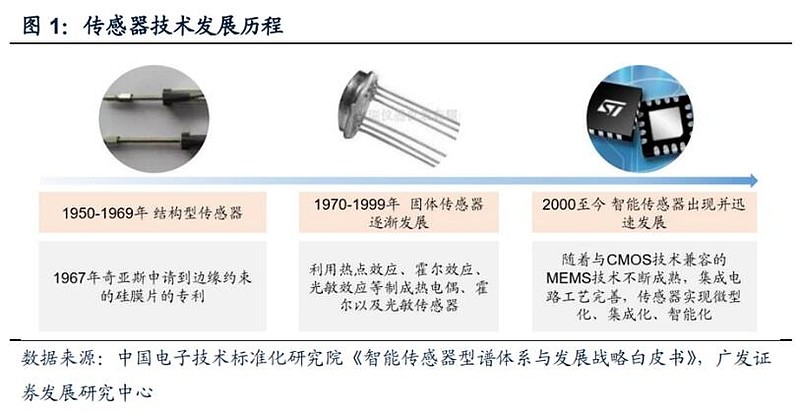

传感器,作为一种设备或装置,构成了数字经济时代至关重要的硬件接入端口之一。它能够感知并量化现实世界,将其转化为数字信息,并借助特定算法,提升硬件终端的智能化水平。这类设备广泛应用于手机、智能穿戴、工业机械以及汽车等多种终端设备之中。

2、常见传感器分类

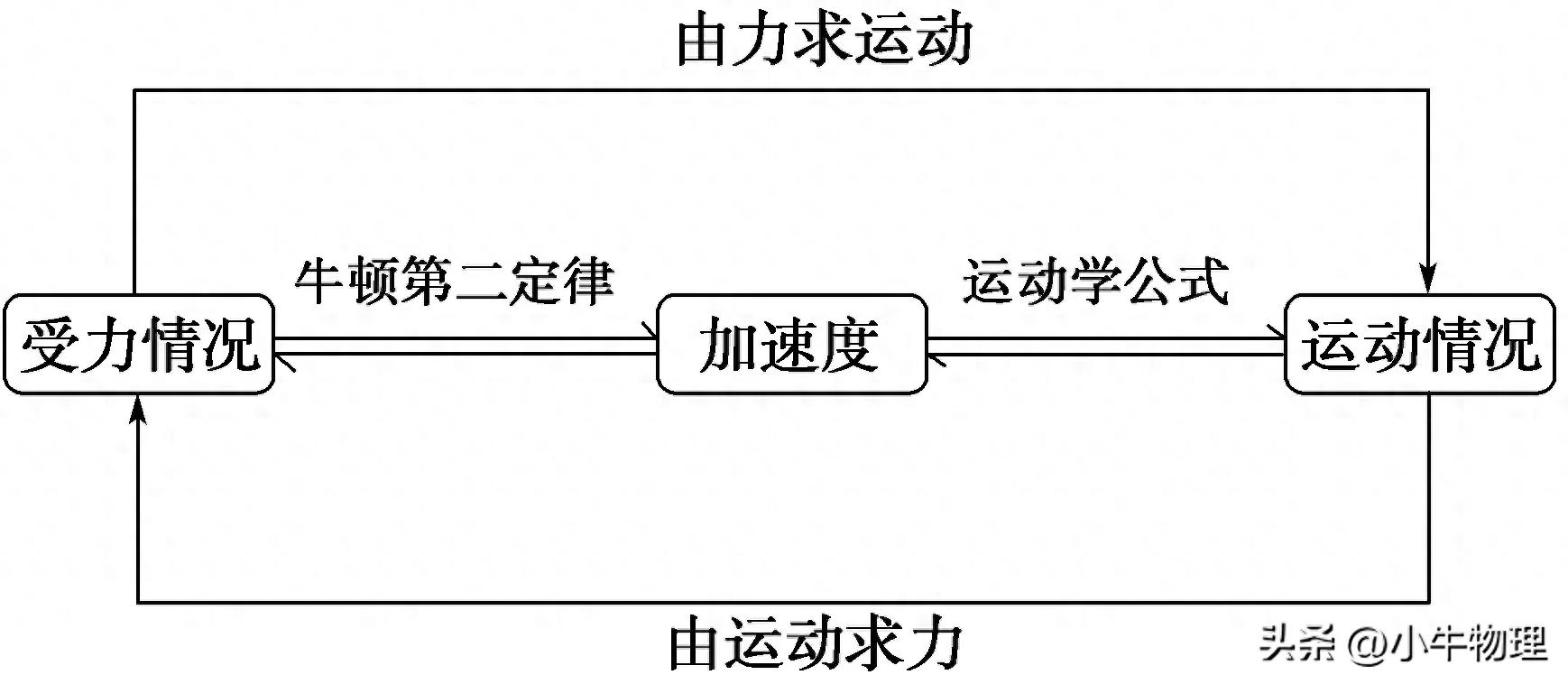

[id_1680207258]

(1)按照检测原理

传感器可以被划分为物理型、化学型和生物型。物理型传感器主要依赖力、热、光、电、磁和声等物理现象。化学型传感器则是基于化学反应的原理。而生物型传感器则主要依靠酶、抗体和激素等分子的识别能力。

(2)按输出信号

传感器可以分为模拟类型,它们能将测量的非电学量转换为模拟电信号;数字传感器则将非电学量转换成数字形式的输出信号;此外,还有开关传感器,当测量的信号达到某一特定值时,会输出一个预定的低电平或高电平信号。

[id_1260996904]

传感器可以分为几种类型:单一材料传感器,如压电传感器;组合材料传感器,即CIS传感器;以及微机系统传感器,通常指的是MEMS传感器。

(4)按用途不同

传感器可以被细分为温度感应器、压强感应器、声波感应器、光波感应器、惯性感应器以及定位感应器等多种类别。根据其功能的不同,这些传感器能够收集到各种类型的数据信息,其应用范围在各个下游行业中十分广泛。

压力传感器是一种能够接收压力信号并将其按照特定规则转化为可用电信号的设备或仪器。这类传感器根据制造工艺和运作原理的不同,可以分为MEMS压力传感器、陶瓷压力传感器以及溅射薄膜压力传感器等类型。特别是基于MEMS技术的传感器,因其体积小、易于批量生产且灵敏度高的优势,在应用中占据了主导地位。压力传感器在工业领域应用极为广泛,是工业操作中不可或缺的一种检测设备。它被普遍应用于多种工业自动控制环境中,包括但不限于水利水电、铁路运输、智能建筑、生产自动化、航空航天、军事工业、石油化工、油田开采、电力供应、船舶制造、机床加工以及管道系统等多个行业。

惯性传感器,作为一种运动检测设备,其主要功能是测定物体在惯性坐标系内的动态特性,包括加速度、倾斜度、冲击力、振动情况、旋转状态以及多维度运动。它是实现导航、定位以及运动体操控的关键组成部分。根据其敏感元件的不同,惯性传感器可分为加速度计和陀螺仪两大类。此外,根据测量精度的差异,它们又可被划分为高端应用市场和低端应用市场。低端应用市场的产品普遍价格低廉、需求量大、对性能要求不高,涵盖消费电子产品、汽车电子产品、工业自动化设备等;而高端应用市场的产品则对精度要求较高、价格昂贵、需求量相对较少,主要涉及国防、商业航天领域的军用级和宇航级电子产品。

磁传感器,这种设备能够精确地测量电流、位置、方向、角度等物理参数,它通过检测磁场强度、磁场分布以及磁场扰动来实现这一功能。它在消费电子、现代工农业、汽车以及高端信息化装备等领域得到了广泛应用。根据其功能特点,磁传感器主要分为三类:指南针、磁场感应器和位置传感器。

光学传感器通过光与物质的相互影响,实现光信号向电信号的转换,进而进行加工与解析。此类传感器涵盖多种类型,如光电、光纤、图像、激光以及光谱传感器等。它们在信息技术、航空航天、能源以及医疗等多个领域得到了广泛的应用。

声学传感器通过声波的传播与反射特性捕捉声音信息,进而将这些信息转化为电信号以供处理与分析。这类传感器主要有麦克风阵列、压电传感器、超声波传感器以及声表面波传感器等。它们广泛应用于声音识别、方向确定、距离测算、材料检测以及声纳技术等多个领域。声学传感器被广泛应用于众多领域,诸如声音的采集、噪声的治理、信息的传递、疾病的检测、环境的监控以及安全保障系统等。

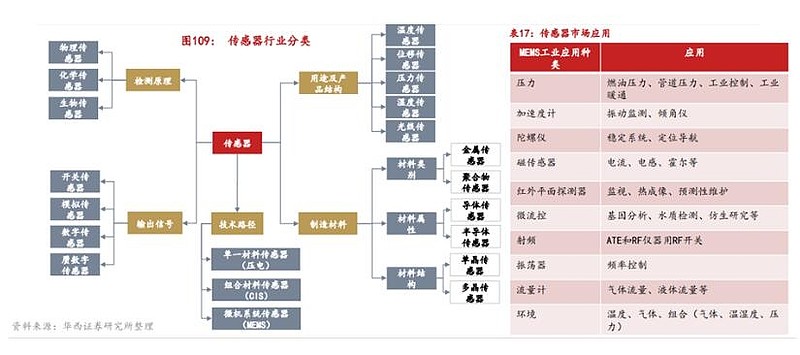

3、传感器结构及工作原理

传感器构成了一套完整的数据搜集体系,其中包含了模拟与数字电路。其核心功能在于数据搜集,具体操作是将被测量对象的各类参数(包括物理、化学或生物量等)通过不同的敏感元件进行相应的转换,随后经过信号处理、采样、量化、编码以及传输等环节,最终将数据传输至计算系统进行后续的处理、分析、存储以及应用。该套数据采集系统(DAS)由多个关键部件构成,包括敏感元件(Sensor)、模拟前端(AFE)以及微控制器(MCU)。其运作机制如下:首先,敏感元件捕捉到模拟电信号;接着,模拟前端利用放大器对这些信号进行增强;随后,模拟数字转换器将模拟信号转换成数字信号;最后,微控制器对这些数字信号进行处理。模拟前端构成了信号链的一部分,而一个完整的信号链不仅涵盖了信号的感知与处理,还涉及将数字信号通过数字模拟转换器转换回模拟信号的过程。

从长远视角来看,电子材料与微电子技术的进步促使数据采集系统的电路结构展现出两大显著趋势:首先,多个传感器芯片得以集成封装,或者在模拟前端部分集成更多的信号通道与功能模块,以适应对多个目标进行同步测量的需求,从而简化电路设计流程;其次,SoC化(系统级芯片)技术得以应用,即在单一芯片上实现敏感元件、模拟前端与MCU中任意两者或三者的集成。

02

发展历程

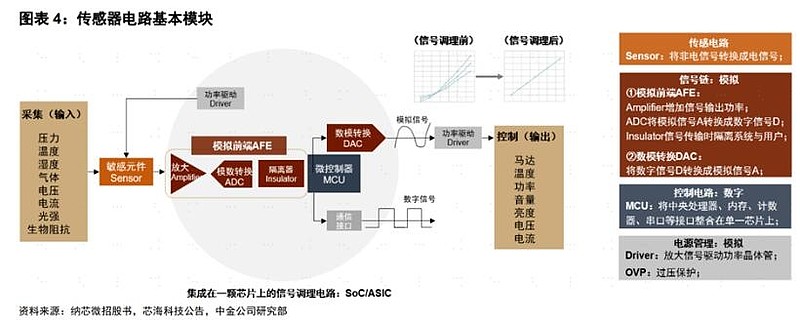

传感器产业发展分为以下三个阶段:

结构型传感器,主要通过结构参数的变化来感知并转换信号,比如电阻应变式传感器,它便是在金属材料发生弹性形变时,通过电阻的变化来实现电信号的转换。

自20世纪70年代后期起,固体传感器逐渐崭露头角。这类传感器主要由半导体、电介质、磁性材料等固体元件组合而成,通过利用热电效应、霍尔效应、光敏效应等特性,分别制造出热电偶传感器、霍尔传感器、光敏传感器等。此类传感器以其低成本、高可靠性、优良性能和灵活的接口等优势而受到青睐。

智能传感器自21世纪起,逐步从传统形态转向智能化路径,它是微型计算机技术与检测技术融合的结晶,具备对外界信息的检测、自我诊断、数据处理和自适应等能力。当时,智能化测量的核心是微处理器,通过将传感器信号调节电路、微计算机、存储器以及接口集成于单一芯片,赋予了传感器一定的人工智能特性。

03

市场现状

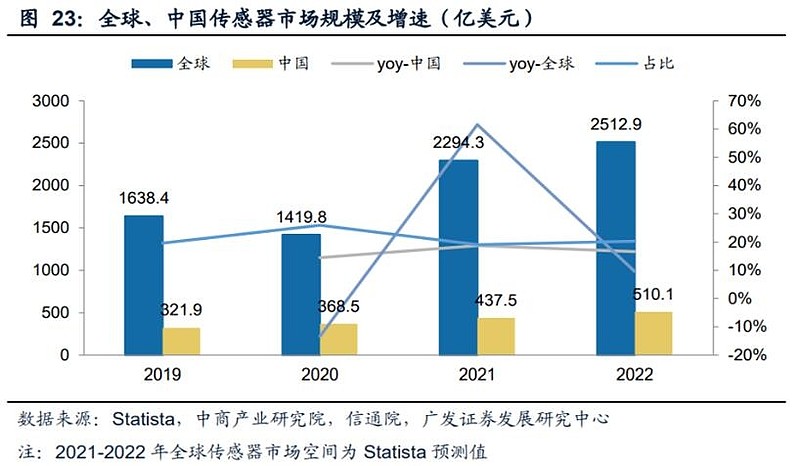

1、全球传感器市场规模庞大,中国占比约20%

全球传感器市场规模已突破万亿大关,其中我国市场所占比例约为20%。据Statista统计,2022年全球传感器市场规模达到了2512.9亿美元,约合1.79万亿人民币。受新冠疫情影响,全球传感器市场经历了显著的波动。具体来看,2020年、2021年和2022年的同比增速分别达到了-13%、62%和10%。对比之下,我国市场的增长速度相对较为平稳,三年来的增长率分别是14%、20%和19%,波动幅度不大,始终保持在20%左右。而且,我国市场在全球传感器领域的占比也保持在20%左右,这一份额同样保持了稳定。

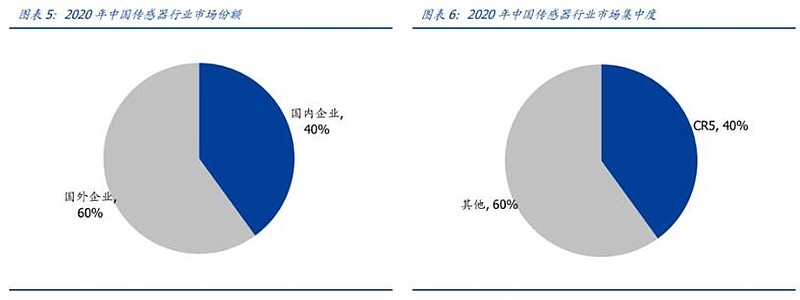

2、国内市场仍由外资主导,高端传感器芯片约80%依赖海外

目前,我国的传感器市场主要由外资企业掌控,国内企业的供应能力相对欠缺。国际知名企业,例如爱默生、西门子、博世、意法半导体以及霍尼韦尔等,它们占据了国内市场大约60%的份额。特别是在高端市场领域,大约80%的传感器芯片需求依赖国外企业供应,而剩余的市场份额也主要被少数几家上市公司所掌握。从国内市场格局来看,目前市场相对集中,我国传感器领域的TOP5企业在国内市场占据了超过40%的份额,而剩余的约60%则由众多中小企业所占据,这些企业的产品大多集中在中低端市场,或者尚未实现广泛的应用。

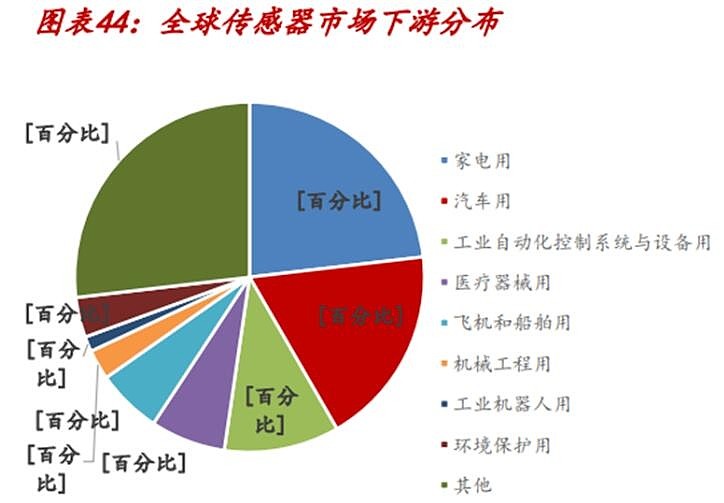

3、家电+汽车+工控是智能传感器的主要应用领域

具体至下游市场细分,传感器应用主要集中在消费产品和工业产品两大领域,其中家电和汽车市场占比显著,分别高达23.15%和18.52%,占据市场主导地位。除此之外,在工业控制、医疗、航空以及船舶等多个行业,智能传感器的应用也相当广泛。

04

产业链分析

从整个产业链的构成角度来分析,我们可以观察到传感器产业链具有链条较长以及环节繁多的显著特点。上游领域涵盖了核心芯片(诸如敏感元件、信号链路以及数字处理芯片)之外,还涉及精密零部件、电子元件(例如线路板、连接器以及各类被动元件等),同时,具备联网功能的传感器还需考虑通信芯片/模块的供应问题;中游环节主要由众多Tier½级别的供应商组成,主要负责传感器的产品设计、组装以及销售工作;而下游则涵盖了各种传感终端设备,这些设备广泛应用于消费、工业、通讯以及汽车等多个领域。

观察产业链各环节的属性,我们可以发现传感器市场具有两端专用、中间通用的显著特征,具体表现为敏感元件或芯片以及传感器终端的专用性较高,而与之相配套的模拟前端芯片、处理器芯片、通信芯片或模块则具有更强的通用性。主要原因是,不同类型的传感器依据不同的采集原理来搜集数据,其敏感元件的设计、选材和制造工艺都必须根据特定需求进行定制化研发。同时,由于传感器设备需要在特定领域树立品牌影响力,因此也催生了专门的供应商。基于这些因素,为了确保高利润和功能定制化,传感器制造商通常会选择自主研发敏感元件或芯片。

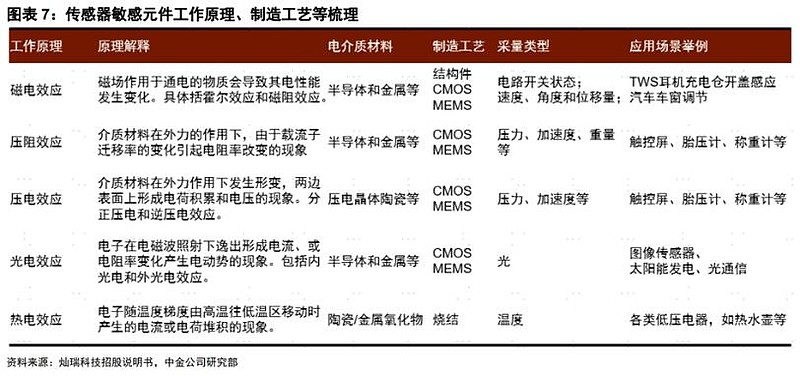

1、传感芯片:集成化大势所趋

传感器中的关键部件是敏感元件或传感芯片,其主要功能是将所测量的非电学参数成功转化为电信号。狭义的传感芯片,即包含执行器在内的那一类,主要涉及利用压电效应、压阻效应、热电效应以及磁电效应等原理的敏感元件,具体涵盖惯性传感器(如加速度和角速度传感器)、压力传感器、温度传感器以及磁传感器等;而广义的传感芯片则进一步涵盖了基于光电效应的光电子器件,其市场规模较大,且在专业化分工方面表现突出,具体包括图像传感器、发光二极管、光线传感器、激光器、激光检测器、光耦、红外发光二极管以及显像管等。精度、输出噪声、功耗、温漂、抗浪涌电压等是核心指标。

鉴于输入信号的多样性以及应用场合的差异性,传感芯片呈现出非标准化的特性,因此市场分布较为分散。传感芯片的分类方法多样:首先,根据测量的物理量不同,可分为温度、湿度、重量、压力、压强、电压、电流、惯性加速度、位置、声音、气体、电磁波等类别;其次,从工作原理来看,包括磁电效应(如霍尔效应和磁阻效应)、压电效应、压阻效应、光电效应、热电效应(如塞贝克效应)等;再者,从制造工艺上,可分为MEMS(微机电系统)、CMOS(互补金属氧化物半导体)、CMOS-MEMS集成等;最后,根据导电材料的不同,又可分为半导体、陶瓷和压电衬底等。

(1)MEMS:规模最大的传感芯片,市场稳增长

MEMS传感器芯片的市场份额最为庞大,占据了传感器芯片总体市场的半壁江山。尽管如此,它仍具备持续稳定增长的前景。然而,截至目前,我国自主生产的MEMS传感器芯片比例仍然不高。MEMS技术,一种基于半导体加工的工艺,能在硅晶圆上生产微型电路与机械系统。经过封装与切割组装,这些系统可形成硅基换能器。它们具有微型化、低功耗、低成本等显著优势,并且适用于生产加速度、角速度、压力和执行器等多种类型的传感器芯片。Omdia的统计数据表明,2022年全球MEMS市场规模达到了184.77亿美元。在众多应用领域中,MEMS传感器在消费电子、医疗、汽车电子以及工业等领域的应用比例最高,具体占比分别为41.8%、28.1%、16.7%和9.1%。在这些应用中,射频滤波器、压力传感器、惯性传感器和声学传感器是MEMS技术的主要应用方向。

与其他传感器生产技术相较,MEMS技术具备批量制造的能力,然而其技术难度较大,且具有很强的定制化特点;在全球范围内,该领域的领军企业占据了主要的市场份额,并且广泛实行了IDM(即垂直整合制造)的生产模式。与传统的机械系统相较,MEMS因其体积小巧,能够通过微纳加工技术实现大规模生产;与常规的CMOS工艺相比,由于MEMS内部包含复杂的微小机械结构,其生产过程中必须同时考虑电路与机械系统的兼容性;此外,各种传感器因其独特的机械特性而各不相同,这导致MEMS在晶圆制造及封装测试阶段展现出显著的定制化特点,形成了“一产品一工艺”的模式,海外主要厂商普遍采纳了IDM的生产模式。

我国MEMS传感芯片的从业主体主要是无晶圆厂模式,尽管独立设计加制造模式对中长期的发展更为有利,然而鉴于当前的技术成熟度,短期内坚持采用无晶圆厂模式,并且获取到先进且充足的代工支持,对国内厂商在全球竞争中占据有利地位至关重要。Yole数据显示,全球顶级的MEMS晶圆代工企业阵容中,有赛莱克斯Silex、Teledyne DALSA、索尼Sony、台积电TSMC、X-Fab、APM、IMT、世界先进VIS、高塔半导体Tower Jazz、联华电子UMC等知名企业。在我国,同样拥有赛微电子、中芯集成、华虹宏力等优秀企业。通过并购海外行业领军企业,有助于加快我国本土厂商在微机电系统(MEMS)生产技术领域的突破步伐。

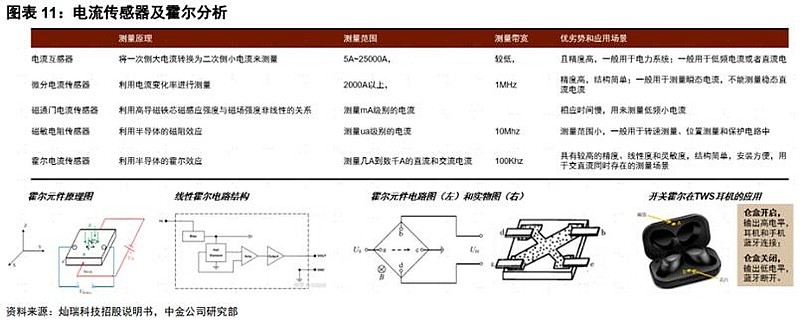

(2)磁传感:受益于新能源汽车,增长弹性显著

磁传感器主要采用半导体材料及CMOS制造技术,位列MEMS之后,成为第二大类传感器芯片。其市场规模约为25亿美元。随着新能源汽车的快速发展,磁传感器市场前景广阔,且国产厂商正加速实现技术突破。

磁传感器主要分为霍尔和磁阻两大类别,其中磁阻类又细分为AMR、GMR和TMR。霍尔磁传感器因其应用更为普遍而备受青睐,它采用成熟的CMOS制造工艺,将霍尔元件、稳压电路以及运算放大器进行集成,从而在规模生产以及成本控制方面具有显著优势。霍尔磁传感器在功能上主要分为线性型和开关型两大类,线性霍尔传感器输出的是与输入量成正比的模拟电压信号;而开关霍尔传感器则输出数字信号,它根据电路电平的变化输出0或1,以此来控制开关的通断状态。

在全球磁传感器市场的竞争格局中,主要由美国、日本及欧洲的企业占据领先地位,其中行业领军企业有Allegro、英飞凌Infineon、迈来芯Melexis、AKM以及东电化TDK等;而国内参与竞争的企业则包括比亚迪半导体、灿瑞科技、纳芯微、艾为电子、赛卓电子和麦歌恩等。磁传感器,尤其是霍尔传感器,在制造和封装方面与MEMS传感器有所不同,它们采用的是通用的CMOS晶圆制造工艺。得益于这种工艺的成熟性和产能的丰富性,行业内的参与者普遍选择了晶圆代工和自主封装的商业模式。

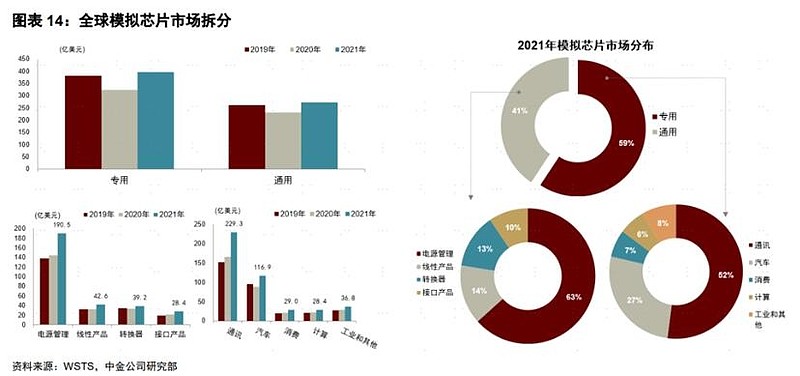

2、模拟前端

模拟前端主要由线性元件,如放大器和比较器,以及模数转换器ADC组成,这些元件与后端的部分,包括数模转换器DAC和多种接口产品,共同构成了信号传输的完整链条。在2021年,全球模拟芯片市场达到了670亿美元的规模,其中通用芯片和专用芯片分别占据了41%和59%的份额,具体市场规模分别为272亿美元和397亿美元。通用芯片由信号链组成,该链包括线性、转换器和接口等元素,其占比为37%,而电源管理芯片则占据了剩余的63%。专用芯片则广泛应用于通讯、汽车、消费、计算和工业等多个领域,具体占比分别为52%、27%、7%、6%和8%。据预测,到2023年,这一市场规模有望达到948亿美元,从而使得模拟芯片市场呈现出持续的增长态势。

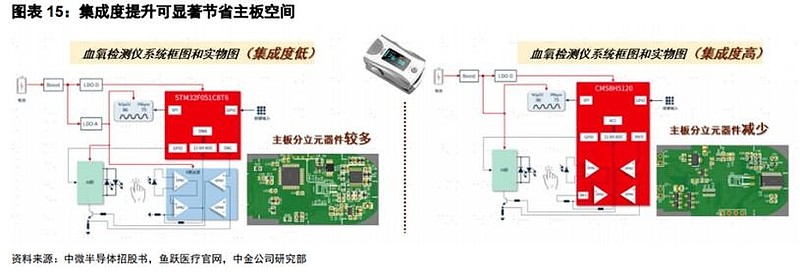

从发展潜力来看,在技术进步领域,芯片向集成化方向发展,减少外围电路成为主流趋势,而特定的信号处理ASIC芯片、集成的传感器芯片则有助于实现智能传感设备的迷你化和便携化;以血氧检测设备为例,高集成度的模拟前端芯片能够有效减少独立电子元件的使用。在生产环节,模拟芯片的BCD制造技术正朝着高压、高功率以及高密度的三个维度不断进步,技术节点已提升至65纳米级别,并且正朝着标准化和模块化的方向发展。(BCD技术是将高精度晶体管、高集成度金属氧化物半导体器件以及作为功率输出级的DMOS器件,集成于单一芯片之上的先进技术。)

在市场需求层面,数字核处理器的制造工艺已提升至5纳米级别,并正向3纳米乃至更高级别的制程发展。为了确保其可靠性与降低漏电流,处理器的供电电压亦需相应降低,从而催生了数字核处理器与周边器件电压转换技术的崭新需求。与此同时,物联网及智能汽车市场的蓬勃发展预期将推动传感元件和信号链需求的增长。

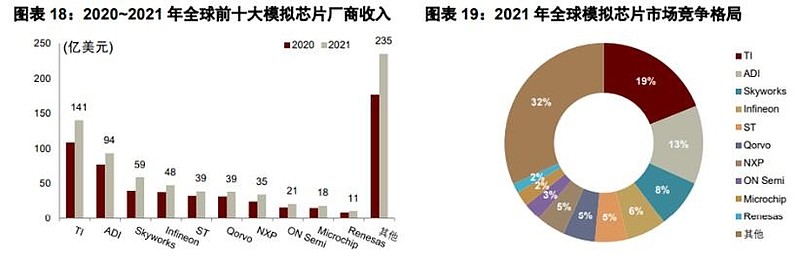

在市场竞争态势上,欧美日厂商占据模拟前端芯片领域的领导地位,据IC Insights数据显示,2018年全球最大的十家模拟芯片供应商共占据了60%的市场份额。相较之下,我国本土的模拟集成电路企业起步较晚,主要生产中低端芯片。然而,凭借技术积累和政策扶持,我国模拟集成电路的国产化进程正在迅速推进。模拟前端厂商的竞争优势主要体现在:首先,拥有更为丰富的产品种类;其次,实现了更高的技术集成;再者,通过自主建设安全产能,确保了供应链的稳定运行。

3、微控制器

微控制单元,亦称单片机,主要负责计算与控制任务。它对CPU的频率和规格进行了适当的降低,并将内存、定时器、输入输出端口、串行端口以及中断系统等组件集成于单一芯片之中。根据不同的应用需求,某些MCU还额外集成了A/D转换器、D/A转换器、脉宽调制器、PCA控制器、看门狗定时器等部件,以及SPI、I2C、ISP等数据传输接口。

MCU拥有丰富的产品种类,具体包括:首先,根据处理器数据位数的不同,它们可以被划分为4位、8位、16位、32位以及64位等类别。其中,位数越高,处理器的运算速度也就越快。特别是基于ARM内核的32位MCU,因其优越的生态系统和良好的可扩展性,正逐渐在全球消费电子和工业电子产品领域占据核心地位,并在市场上占据了主导地位。根据其应用领域,可分为通用型和特定用途型。通用型MCU将可利用的资源,如只读存储器(ROM)、随机存储器(RAM)、输入输出(I/O)和可擦写可编程只读存储器(EPROM)等,全部向用户开放;而特定用途型MCU,其硬件和指令则是根据某一特定应用场景进行设计的,比如汽车和智能卡等应用。

汽车中不可或缺的部件MCU,应用于众多电子控制单元(ECU),并在车辆各领域得到广泛应用。据数据显示,MCU在车用半导体器件中占据了30%的比例。在传统汽车中,平均每辆车上配备70颗MCU,而智能汽车预计将配备超过100颗。在车身控制方面,普遍采用的是8位微控制器单元(MCU),其以结构简单、耐用性强以及成本较低而受到青睐;而在动力系统以及辅助驾驶传感器等应用领域,则更倾向于使用32位MCU,这是因为它们拥有更强的处理能力。总体来看,随着汽车整体架构的不断进步,32位MCU有望成为车载系统的主流配置,其主要优势在于能够有效处理大量传感器数据,并实现域控制器功能的集成。此外,边缘端MCU从8位或16位向32位的升级也呈现出一种发展趋势。

竞争格局方面,全球MCU市场高度集中。瑞萨科技、恩智浦、ST、英飞凌以及微芯科技等企业占据了市场的主要份额。国内MCU制造商主要活跃在消费电子和家电市场。近年来,它们逐步涉足汽车行业,首先是从与安全性能关联度较低的中低端车规级MCU入手,例如雨刷、车窗、环境光控制等车身控制模块。同时,它们也开始着手研发适应未来汽车智能化需求的高端MCU,比如智能座舱和ADAS系统等。根据Omdia的调研数据,比亚迪半导体位居国内车规级MCU芯片厂商之首,同领域内的竞争者还有兆易创新、芯海科技、中颖电子、国芯科技、峰岹科技以及杰发科技(四维图新旗下的子公司)。此外,还有一些未上市公司也活跃在这一领域,例如琪埔维半导体、赛腾微电子、芯旺微和华大半导体等。

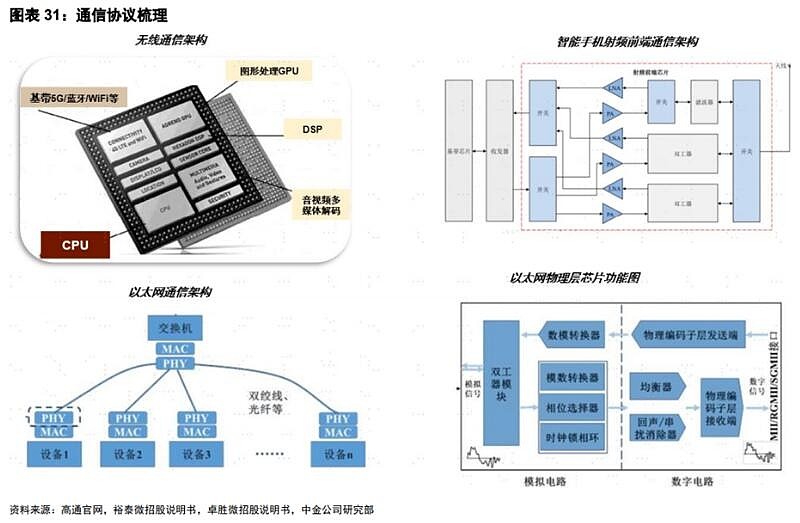

4、通信芯片

通信芯片主要应用于连接传感器终端与网络,其连接方式包括有线和无线两种。这类芯片遵循一套统一的协议和规则,同时,鉴于不同应用场景对通信需求的多变性,协议的种类也呈现出丰富和多样化的特点。

有线通信协议中,以太网(Ethernet,ETH)的使用最为普遍,涉及运营商和企业网络等领域。针对特定的应用场景,行业内的联盟共同制定了相应的协议。在消费电子领域,包括USB、HDMI、MIPI、LVDS、VGA以及DP/eDP等;在汽车领域,则有CAN、LIN、MOST和FlexRay等;工业市场则主要采用串行数据接口,如RS-485、RS-232等;电力线通信方面,PLC技术得到应用;而在智能表抄表领域,M-BUS技术则较为常见。

无线通信协议涵盖了多种类型,如跨越长距离的蜂窝通信、非蜂窝通信、短距离通信,以及用于卫星导航定位的通信。在蜂窝通信领域,从1G至5G经历了不断的更新换代。非蜂窝通信方面,包括了WiFi、Zigbee、NB-IoT以及Lora等。至于短距离通信,则涉及蓝牙、UWB和RFID等技术。而在卫星导航定位通信方面,则包括了北斗、GPS、Glonass和Galileo等系统。

物联网通信以无线通信为主,不同类型的终端联网方式各有差异。手机作为技术先进的终端设备,集成了多种无线通信技术;笔记本电脑主要依赖WiFi和蓝牙进行连接;TWS耳机通过蓝牙技术进行音频传输;智能手表则采用了蓝牙与WiFi一体化芯片;在智能健康监测领域,蓝牙技术占据主导地位;智能家居系统主要采用WiFi技术;而物联网通信芯片则由基带(Modem)和射频前端(RFFE)两部分组成,在多数应用场景中,基带与主处理器集成于SoC芯片中,射频前端则仍以独立芯片为主。GSMA的预测显示,到2025年,全球物联网的连接数量预计将达到233亿,这一数字较2021年的21亿将显著增加。特别是蜂窝物联网的连接数,预计将从2021年的21亿个增长到2025年的41亿个。

智能汽车内部通信主要依赖有线方式,经过多年的发展,车载网络已形成以CAN总线为主导,同时融合多种总线技术的综合解决方案。然而开yun体育app官网网页登录入口,随着汽车电子电气架构的升级、分域化管理的兴起以及整车轻量化的趋势,以太网通信有望成为关键技术支撑。它不仅能够提高通信的带宽,还能简化车内布线的复杂性,并且有助于减轻整车的重量。以太网电路接口由数据链路层(MAC)和物理层(PHY)两大核心部分组成,其中,多数汽车处理器内置了MAC控制功能,而PHY芯片则负责将线缆中的模拟信号与设备上层的数字信号进行相互转换。PHY芯片构成一个结构繁复的数模混合芯片系统,其中集成了性能卓越的SerDes、ADC/DAC以及高精度PLL等AFE设计,还涵盖了滤波算法与信号恢复等DSP设计。此类芯片的研发需要涵盖数字、模拟和算法技术的全面经验,并且依赖一个完整的产品设计团队。

以Aquantia公司的汽车高级驾驶辅助系统(ADAS)以太网架构为参照,每个传感器——无论是摄像头、激光雷达、毫米波雷达还是超声波雷达——都需配备一个物理层(PHY)芯片,用于与ADAS域内的交换机相连接。同时开元棋官方正版下载,每个交换机节点也必须配备一定数量的PHY芯片,以便接收传感器端传输的数据。以太网联盟的预测显示,随着车联网技术因汽车智能化需求的推动而持续进步,未来智能汽车将配备超过100个以太网端口。中国汽车技术研究中心有限公司的预测进一步指出,在2021至2025年间,车载以太网PHY芯片的出货量预计将实现十倍以上的增长,而到2025年,中国市场上车载以太网物理层芯片的搭载量预计将突破2.9亿片。依据中国汽车技术研究中心提供的信息,预估在2022至2025年间,全球以太网物理层芯片市场的年增长率将维持在25%以上,届时市场规模有望超过300亿元人民币。

整体而言,通信芯片均呈现寡头垄断的竞争格局。在蜂窝通信芯片领域,主要市场份额由高通、联发科掌握,同时韩国的三星电子,我国紫光展锐、华为海思、翱捷科技等企业也占据一席之地;而在非蜂窝通信芯片市场,全球Wi-Fi芯片的领头羊是博通和美满电子,低功耗蓝牙芯片领域则由北欧半导体和Dialog公司共同占据近半壁江山,UWB芯片领域则由Decawave和NXP公司主导,国内参与非蜂窝通信芯片的企业包括乐鑫科技、博通集成、恒玄科技、中科蓝讯等。以太网PHY芯片市场中,美国博通美满电子、德州仪器、高通以及中国台岛瑞昱这四家公司占据了大部分市场份额。在境内,只有少数厂商能够大规模生产支持多种速率和端口的以太网物理层芯片。我国在以太网物理层芯片的自给自足方面水平不高,众多下游厂商所采用的此类芯片在很大程度上依赖从国外进口。国内如裕泰微、景略半导体等厂商便是其中的代表。

5、传感器封装/整机

消费电子设备因其高度集成、重量轻、体积小等特点kaiyun全站网页版登录,传感器多采用封装好的芯片形式嵌入设备中,芯片制造商与设备品牌之间建立了直接的供货联系;而在工业控制、汽车电子等领域,由于零部件较为复杂,采取了区域化管理,包括车身、底盘、座舱、动力以及电池管理和电机驱动控制系统、自动驾驶等区域,传感器芯片需以模块或整机产品的形式,与主控算力芯片、电源管理芯片、通信接口芯片等电气部件一起,通过二级供应商再次供货给设备品牌客户。

总体来看,全球传感器市场分布较为分散,主要由海外的大型企业主导。由于测量对象和应用场景的丰富多样性,传感器的技术原理、产品形态以及材料工艺呈现出极大的差异,从而使得市场呈现出碎片化的特点。再者,传感器对于采样速度、精度和一致性等方面有着较高的性能要求,这需要长期的技术和工艺积累,因此,技术实力较强的企业能够持续保持优势,海外的大型企业长期处于市场的主导地位。博世、博通、Qorvo、ST意法半导体以及TI等企业共同领导着通用型传感器市场,而在汽车传感器领域,则以国际Tier1厂商为主导,涉及博世、大陆、BorgWarner、Sensata、DENSO、英飞凌、Elmos、Aptiv、Allegro、TI和ADI等多家知名企业;至于工业自动化领域,西门子Simens和东电化TDK等企业亦占据重要地位。

概括全球传感器领域的领军企业业务特点,主要分为两大类:一类是集成了传感器芯片与通用模拟芯片,如模拟芯片领域的领军企业TI、ADI和ST等;另一类则是将传感器芯片、模组以及软件解决方案融为一体,以汽车行业的一级供应商博世Bosch为代表。

在万物互联的当下,传感器的发展潜力巨大,特别是在智能汽车和物联网推动下的新增需求方面,同时,机器人行业的迅猛崛起也为传感器行业带来了新的机遇。接下来,我们将重点探讨传感器在机器人与汽车两大领域的应用情况。

您可以在“慧博智能策略终端”的PC版本或“慧博投资分析”应用程序中查阅上述相关的研究报告。