张华 | 快乐翱翔于“非常规相”纳米材料探索之域

在纳米研究的广阔领域中,他犹如一只找到宽广天际的雄鹰。乐观的心态和开阔的视野成为了他振翅翱翔的翅膀,而创新的思维则是他穿越迷雾的指南针。在探索“非常规相”纳米材料的领域中,他体会到了在明确方向后自由拓展边界的愉悦,并将这份喜悦与身边的研究伙伴,尤其是年轻的同行们共同感受和交流。

1959年,物理学家理查德·费曼发表了题为《在底部还有很大空间》的演讲,该演讲被公认为“纳米技术”理念的发源地。自那时起,扫描隧道显微镜、原子力显微镜等高端观测设备相继问世,使得科研人员能够在纳米级别对物质进行直接观测与操控,从而开启了微观世界的探索之旅。

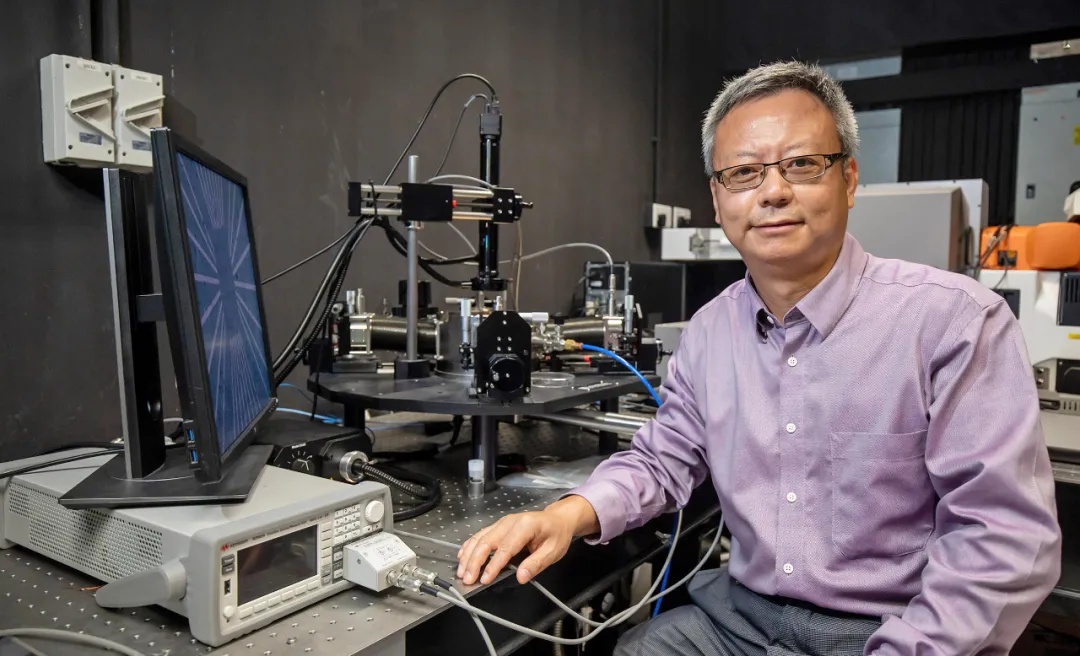

张华

纳米是一种极其微小的长度度量单位。它的数值仅为米的十亿分之一,这个尺寸甚至比人类头发丝的直径还要小五万倍。设想一下,若将直径仅为1纳米的球体置于乒乓球上,其效果就如同将一个乒乓球放置在地球表面一般。

科技的飞速进步使得纳米技术成为我们生活中既熟悉又陌生的存在。纳米纤维制成的运动服、纳米抗菌保鲜袋、纳米空气净化器以及纳米过滤水装置等,纳米技术的应用几乎无处不在,渗透到了我们生活的方方面面。然而,关于“纳米究竟是什么”,你是否真的有所了解呢?

纳米的效用犹如建筑房屋,每一块砖石都影响着房屋的外观与功能,而在纳米级别,这些“砖石”虽小,其堆积与组装方式却决定了物质最终的形态与特性。这便是“微小尺度,巨大影响”。正如科学家所言,物质从无功能状态过渡到具有功能状态的临界点,正是在纳米尺度上出现;同样,生命从非生命状态过渡到有生命状态的临界点,也出现在纳米尺度。因此,若欲掌控物质世界,例如实现物质的新特性,最有效的方法是从调整纳米级别的结构开始着手。

长期以来,科研人员集中精力探讨常规晶相纳米材料,并在此领域取得了显著成就。不过,伴随着科技的飞速发展,对非常规相纳米材料的研究开始受到关注。以香港城市大学张华团队为例,他们在非常规晶相纳米材料的研究领域,近年来实现了多项突破性的成果。他们利用不同晶相的二硫化钼(MoS2)作为基底,培育出了具有不同结构的铂(Pt)材料。在这些材料中,特别值得一提的是,在非常规的1T'-MoS2晶相上生长的铂单原子kaiyun官方网站登录入口,其在电催化析氢反应中的催化性能明显超过了商用Pt/C。这一发现为非常规1T'相的过渡金属二硫族化合物在单原子催化剂载体领域的应用提供了新的视角,并预示着其在工业应用方面拥有巨大的潜力。这项成果于2023年呈现在全球知名学术杂志《自然》之上,随即引发了广泛的关注与热议。

正如张华所言:“科研之路漫长而艰辛,虽然常规路径看似宽阔,却鲜有新意;而非常规的道路布满障碍,却孕育着无尽的机遇。”多年来,为了探索这条非同寻常的道路,他和他的团队尽管遭遇过重重挫折与挑战,却从未将它们当作阻碍,而是深信科研的真谛——在非自然中探寻自然,在逆境中寻找出路。只要明确目标、坚定信念,即便遭遇挫折,也不过是迈向胜利征程的基石。

励学敦行——深耕细作埋下基石

2024年9月,斯坦福大学与爱思唯尔携手推出了《全球前2%顶尖科学家榜单2024》的第七版,其中香港城市大学的张华教授荣登全球第221位,同时在“纳米科学与纳米技术”这一领域高居全球第七。然而,这位在领域内享有盛誉的科学家与纳米科学的结缘并非一蹴而就。然而,许多看似偶然的缘分,实则背后有着必然的轨迹。

1988年,年仅17岁的张华迈入了南京大学(以下简称“南大”)的校园,从此踏上了影响他一生的学术之路。在此之前,他在江西景德镇的街头巷尾与校园里度过了自己的成长岁月,始终怀抱着对知识的无限向往。

张华对学习充满热情,不懈奋斗,学业成绩节节攀升,顺利完成了小学、初中和高中阶段的学习任务。在高中时期,他对数学和化学的热爱愈发深厚,勇于挑战高难度的题目,并凭借自己的实力在全国数学竞赛中荣获三等奖。这份荣誉为他赢得了多所名校的青睐,只要通过考试就能确保大学录取的“橄榄枝”,然而,他最终还是出于简单纯粹的原因,选择了南京大学化学系继续深造。渴望寻得一份优质的“铁饭碗”职位,且工作地点靠近六朝古都,我的化学成绩同样表现优异。因此,张华与南大这所巍巍学府之间,建立了深厚的情感纽带。

诚心所至,天下为之震动,犹如三足之鼎……天地间开启智慧之泉,我之道路无有穷尽;我之愿望亦无有穷尽,恰似初升之旭日……凝视南京大学百年的辉煌历史,众多名师云集,犹如繁星闪烁,内涵丰富。作为现代中国学术创建与进步的缩影之一,南大在其发展的各个阶段,都汇聚并培育出了众多在学术界享有盛誉的杰出学者。严谨的学术风气与开放的探索精神在这里交织融合,孕育出了独特的学术底蕴与文化精神。在这片土地上,张华度过了自己宝贵的青春岁月,他从一个迷茫的少年逐渐蜕变,最终成为了一名矢志不渝的科研探索者。

张华(右三)和课题组成员在纳米材料测试实验室

张华记忆中的南京冬季寒风凛冽,尽管如此,他和同学们并未退缩,经常穿着厚重的棉衣,在缺乏暖气的图书馆和教室里熬夜苦读。校训“诚朴雄伟,励学敦行”已成为他们心中的座右铭。他们以戴安邦、游效曾等学术泰斗为楷模,怀着对知识的敬畏和热爱,勇往直前,攀登学术巅峰。南大的学子们所秉持的朴素、内敛、勤勉、拼搏的品质与作风,早已悄无声息地融入了张华的血液与基因之中,并在他未来的职业生涯与日常生活中得到了充分的体现。

1992年,张华顺利完成本科学业,他毫不犹豫地选择了继续深造,顺利考取了南京大学的硕士研究生。那时的南京大学,虽然历史悠久,但正迎来新的发展高峰,在《科学引文索引》(SCI)的成果排名中常年位于全国前列。张华就读的化学系更是人才济济,众多学者荣膺学部委员(院士)称号,众多院士在此汇聚,浓厚的学术氛围如同磁铁一般强烈地吸引了张华。他当年风华正茂,心中怀揣着对母校的无限眷恋,立志在这片知识的肥沃土地上继续努力耕耘。

在硕士学习期间,张华深受导师王国雄教授的深刻影响。王教授的研究领域聚焦于配合物,其师承我国量子化学领域的杰出人物唐敖庆。王教授倡导实验与思考相结合,激励学生主动检索文献资料,独立面对并解决难题。这种培养模式让张华在科研的未知领域中不断探索。正是这种严谨加创新的学术传承,为张华在纳米材料领域取得的成就打下了坚实的学术基础。

1995年,张华成功进入北京大学深造,成为了刘忠范教授(2011年荣获中国科学院化学部院士称号)指导下的第二批研究生。刘忠范教授在纳米科技领域享有盛誉,他的研究兴趣聚焦于低维碳材料、纳米器件、分子自组装以及电化学等前沿领域。这些研究方向的独特性和综合性,为张华的科研事业开辟了宽广的视野。在刘教授的悉心指导下,张华初次涉猎纳米科学领域,自此与纳米材料结下了深厚的情谊。导师的远见卓识和战略性的指导,让张华在科研征途中减少了诸多曲折,并让他深刻领悟到kaiyun全站网页版登录,科研工作不仅涉及实验操作,更在于对研究方向的精准定位。这种宏观的规划和对于科研的深刻洞察,成为张华日后在纳米材料领域实现突破的关键支撑。

追索之旅——走向国际科研殿堂

1999年,怀揣着对尖端科技的向往,张华开始了他的国际科研殿堂探寻之旅。在这段旅程中,他不仅有机会接触到全球领先的科研技术和理念,而且在多元文化和科研环境的交融中,逐渐形成了自己独到的科研思维和观察角度。

张华在2024年中银香港科技创新奖颁奖典礼上发表获奖感言

张华起初前往比利时鲁汶大学开展博士后研究,这所大学拥有长达600年的历史。作为现今世界上历史最悠久的天主教学府之一,鲁汶大学历经了欧洲的风雨沧桑,从文艺复兴时期直至两次世界大战,始终坚守着学术传承的使命。张华在比利时鲁汶大学跟随的导师是知名的化学专家弗兰斯·C.德施里韦尔教授,这位教授在扫描隧道显微镜成像技术、时间分辨光谱学以及光化学等多个领域拥有卓越的学术造诣。他早年便在鲁汶大学创建了光化学与光谱学实验室。张华在其指导下,当时的研究工作主要集中于运用原子力显微镜对树枝状化合物进行单分子层面的研究,并探索纳米材料的合成方法。尽管在欧洲生活颇为舒适,但他深知自己更适应充满挑战的科研氛围,因此他选择了前往美国西北大学,继续从事博士后研究。

西北大学是美国首屈一指的研究型高等学府,其化学系与材料科学与工程系在全球纳米材料研究领域内享有极高的声誉。在该校,张华有幸成为著名学者查德·米尔金(Chad A. Mirkin)教授的弟子。Mirkin教授在球形核酸分子和蘸笔纳米印刷术等多个领域取得了显著的创新成果,他的研究不仅对学术界产生了重大的影响,还通过多项专利及商业化的应用,极大地促进了纳米技术在工业领域的实际应用。这样的经历不仅极大地拓展了张华的科研视野,而且使他学会了如何在科研工作中明确方向。他深刻认识到,科研不仅涉及知识和技术的累积,更在于思维方式的创新。在2003年,他加盟了Mirkin教授所创办的一家新成立的企业,致力于将科研成果成功转化为实际应用。

2006年,历经磨砺的张华最终选择重返他热爱的学术领域——在新加坡南洋理工大学材料科学与工程学院担任教职,开启了他独立的科研旅程。在那里,短短7年间,他从助理教授一路晋升至正教授。凭借多年的积累与同行的交流合作,他确立了个人研究方向,并在纳米材料领域通过团队协作与思维碰撞,取得了显著的成就。

自1998年博士学位取得至2006年晋升为助理教授,张华在国内外众多顶尖科研机构间不断穿梭,倾听了众多知名学者的指导,并在学术界与工业界都经历了严格的锻炼,直至35岁,他才真正开始了自己的独立科研之路。尽管他的起步比大多数人晚,但他从未有过丝毫懊悔,反而始终坚信积累的力量所带来的价值。多样化的知识融合孕育了非凡的洞察力和蓄势待发的风貌,这为他日后敢于挑战传统、勇敢踏入“非传统形态”纳米材料研究领域奠定了坚定的信念和充足的勇气。

寻得方向——形成团队特色“标签”

在石墨烯研究的初期阶段,英国曼彻斯特大学的安德烈·海姆教授与康斯坦丁·诺沃肖洛夫教授成功实现了石墨烯的制备,其方法近似于手工撕扯。他们通过从高定向热解石墨中分离,获取了石墨烯的薄片。通过反复使用透明胶带对高定向热解石墨进行粘贴与撕扯,最终成功制备出了仅由单层碳原子组成的石墨烯。这一简便而巧妙的机械剥离技术,标志着石墨烯研究领域迈入了一个崭新的时代,使得人们得以获取高纯度的石墨烯样品,进而深入研究其独特的电学、力学等物理特性。这一重大突破,也使得他们荣获了2010年的诺贝尔物理学奖。

2008年伊始,于澳大利亚某学术论坛上,任职于伍伦贡大学的李丹博士(现担任香港科技大学教授)发表了其研究成果。该成果涉及将石墨转化为氧化石墨烯,并进一步还原的过程。这一创新性研究,为氧化石墨烯的大规模制备与修饰提供了全新的方法。那时,石墨烯的研究正蓬勃发展,张华深感,若想在研究领域取得重大进展,务必探索新的路径——“常规相纳米材料的相关资料十分丰富,然而其可开发的空间却相对有限;而非常规相纳米材料虽然资料较为匮乏,却蕴含着巨大的发展潜力”。

重返南洋理工大学后,张华果断地投身于相关领域的探索。然而,他并未沿袭常规的研究路线,而是将目光聚焦于复合材料的研究。幸运的是,他与学生黄晓(现已成为南京工业大学的教授)并肩作战,历经重重困难,最终实现了创新性的突破。他们以氧化石墨烯作为载体,成功制备出了厚度仅为2.4纳米、由16层金原子构成的薄片。最初,他们对这一新产物的特性了解不多。他们凭借着对科研的坚定信念,对研究进行了深入的剖析,并最终揭示了这一事实:这是全球范围内首次采用湿化学技术成功合成的,与常规面心立方结构截然不同的六方密堆积2H相金纳米材料。投稿之路颇为坎坷,历经曲折,张华的成果终于在2011年得以在国际顶级学术期刊《自然·通讯》上发表。这一突破性的成果,对张华而言具有划时代的意义——它使团队在“非常规相”纳米材料的研发领域有了明确的方向。正如他所说:“既然已选择了远大的目标,那就无畏风雨,勇往直前。”这些累积使得他们逐步攀升至行业前沿,塑造出了团队独有的“特色标签”。

科研征途充满坎坷,张华团队在探索非常规相纳米材料的道路上,经历了无数次的挫折与失败。然而,张华始终对学生充满鼓励,他坚信,只要学生能坚定自己的方向并为之不懈奋斗,那么每一次的失败,都将为真理的探索奠定坚实的基石;每一次的尝试,即便未能抵达终点,也在为后续的研究者指引方向,让他们在未来的探索中减少困惑,避免重复错误。“这一切的努力都是值得的。”张华坚信这种理念,在随后的岁月里,他带领团队在非常规相纳米材料的合成及其实际应用领域取得了卓越成就。他们不仅在理论层面提出了新颖的观点,而且在实验操作中成功制备了一系列性能卓越的非常规纳米材料。特别是在贵金属纳米材料和二维纳米材料的合成及应用研究方面,他们做出了开创性的贡献。这些非传统相材料在催化、检测、光热治疗、环境治理、能源储存与转换等多个领域均显现出其独特的物理化学特性与功能,蕴藏着巨大的应用前景。比如,通过精确调控纳米材料制备过程中的(晶)相,研究者们成功研发出高效的催化剂和生物检测材料。这些成就不仅极大地扩充了纳米材料的(晶)相数据库,同时也为未来的应用提供了新的发展方向。2020年,张华在《自然·化学评论》杂志上首次阐述了“纳米材料相工程”这一全新理念,如今这一领域已经崭露头角,并因其巨大的研究潜力而备受瞩目。

自那时起,张华及其团队在PEN领域展开了漫长且引人入胜的研究之旅。在纳米材料的制备过程中,原子的排列与组合扮演着至关重要的角色。他们巧妙地运用化学方法,精确地操控合成过程中的原子排列,成功制备出多种非传统相的纳米材料,并持续扩充了材料数据库的内容。这些研究成果陆续在《自然》等顶尖学术期刊上发表,引起了广泛的关注和高度评价。他因此连续被纳入“全球最具影响力科学思想排行榜”与“高引用率科学家排行榜”(2014至2024年,材料科学领域连续11年,化学领域连续10年,2022年环境科学与生态学领域),同时,他在2014年和2015年分别跻身全球最热门科学家排行榜,位列第17位和第19位,特别是在2014年,他在材料及其他(Materials and More)领域荣登全球第一。张华在纳米材料相工程(PEN)领域取得了开创性的成就,并做出了卓越的贡献。因此,他在2014年荣获英国皇家化学会会士称号,2015年成为亚太材料学院院士,并在2020年当选为欧洲科学院外籍院士。此外,他还获得了裘槎基金会颁发的裘槎优秀科研者奖(将于2025年颁发)、中银香港科技创新奖(将于2024年颁发)、国际材料研究学会联盟(IUMRS)的前沿材料科学家奖(将于2023年颁发)、澳大利亚伍龙贡大学校长国际学者奖(2016年颁发)、美国化学学会纳米讲座奖(ACS Nano Lectureship,2015年颁发)以及世界文化理事会特别表彰奖(2013年颁发)。目前,张华担任《智能材料(英文)》(SmartMat)的共同主编,以及《化学评论》(Chemical Reviews)、《先进材料》(Advanced Materials)和《中国科学》等30多种杂志的编委(顾问)。

新的挑战——将“非常规相”纳米材料研究的外延不断扩展

2019年,张华作出了一项关键的人生抉择——他选择告别新加坡南洋理工大学,全身心投入香港城市大学的怀抱,担任胡晓明讲座教授一职,专注于纳米材料领域。这一举措不仅为他个人的职业生涯开启了新的篇章,同时也彰显了他对科研领域不懈探索的勇气。

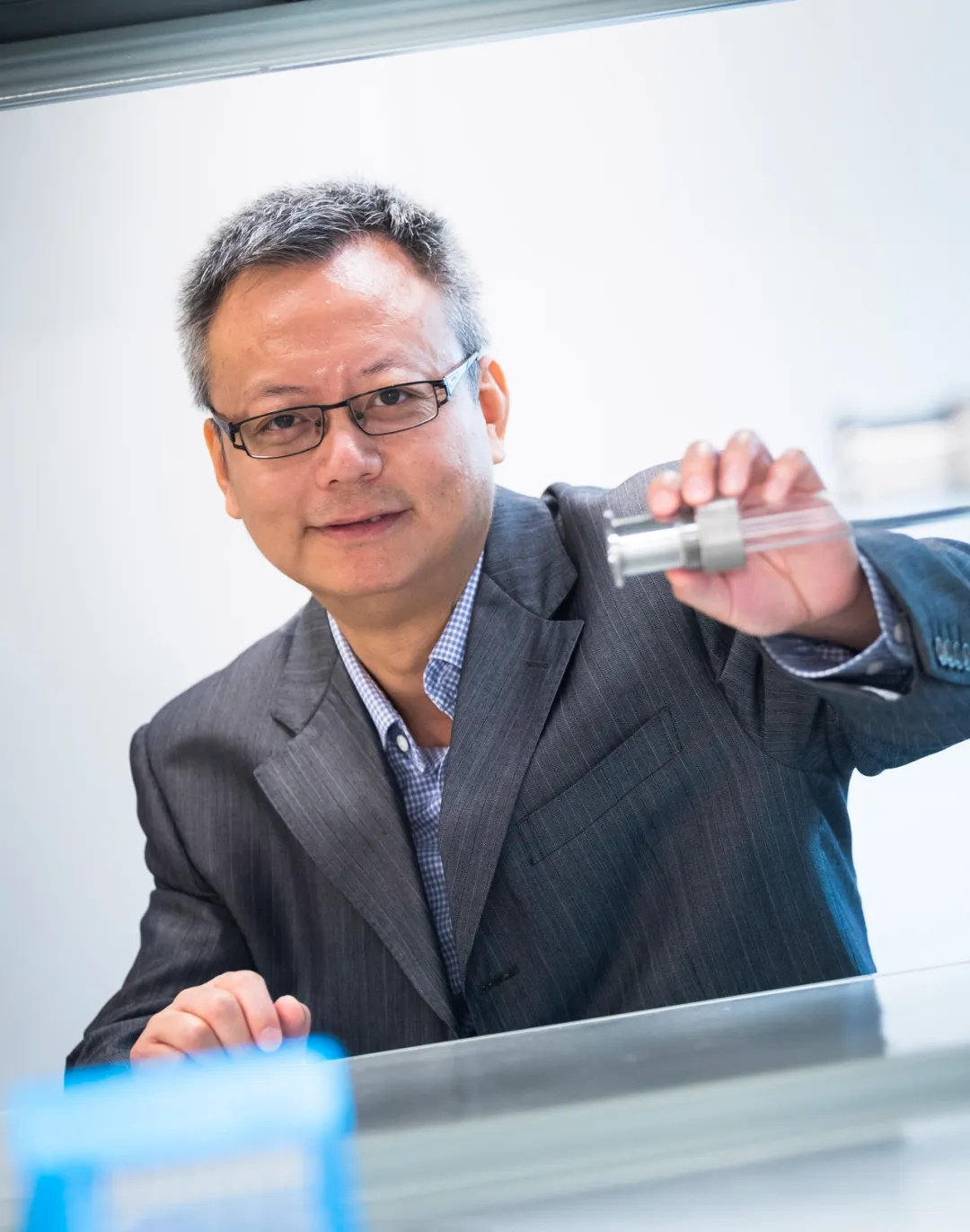

张华对纳米材料相工程领域充满了无限的希望与憧憬

我在新加坡的职业生涯已经颇为悠久,那里的环境对我来说既亲切又宜人。然而,随着时间的流逝,我渐渐察觉到,这份安逸可能会让我产生惰性。科研领域要求我们不断自我挑战,去探索未知领域,而在一个熟悉的环境中,这种挑战性往往会逐渐降低。秉持着积极向上的心态,他下定决心要寻找新的挑战,为他的科研生涯注入新的生机与热情。

香港,这座洋溢着生机与无限可能性的国际化大都市,凭借其优越的地理位置、雄厚的科研能力,以及与祖国大陆的紧密纽带,成为了张华心目中理想的下一目的地。“它不仅是祖国领土的一部分,更是连接我国内地与外部世界的桥梁。而大湾区的迅猛发展,更是为我们的科研事业带来了无限广阔的天地和巨大的发展潜力。”我不仅有机会接触前沿的科研思想和先进技术,而且能与内地科研团队紧密协作,共同促进纳米材料研究及其相关产业的持续进步。尽管研究重点在于基础领域,张华却始终怀揣着一个坚定的梦想:“科研的终极使命在于为人类社会创造福祉。”而大湾区蓬勃的创新产业生态链,正是他实现这一梦想的有力支撑。他立志通过不懈奋斗,将前沿的纳米材料研究观念与技艺传播至更广泛的范围,为粤港澳大湾区、我国乃至全世界的科技进步添砖加瓦。

值得一提的是,香港城市大学在张华加入团队后,给予了坚实的支持,并为他配备了优越的科研设施与资源。这一举措不仅为他的研究提供了稳固的保障,同时也让他深切体会到了学校对于科研创新的高度重视和殷切期望。

在此地,我目睹了辽阔的天地,亦体验到了一种全新的挑战与责任。张华认为,科研不仅是个人追求,更是团队协作与思想传播的历程。他期望通过不懈努力,将前沿的科研观念与技巧传授给更多的年轻学者,特别是那些刚刚涉足科研领域,尚在摸索方向的学子们。在香港城市大学,他的主要职责与追求之一便是培育新人才,并与他们共同进步。

张华多次重申,众多成就源于与学生共同成长。他明白,科研的未来寄托在年轻一代身上,而这代人的潜能有待挖掘、指引和唤醒。现今,他不仅看重学生的学术表现,更重视学生是否拥有独立思考的才能、面对挑战的勇气以及解决问题的智慧。他坚信,每位学子都具备着独特的光彩,不论是专注于学术钻研,抑或是投身于产业实践,只要他们能明确自己的目标并为之不懈奋斗,都应受到我们的自豪。在大湾区这片热土上,无论是从事科研工作还是致力于学生教育,他都渴望将产业元素融入得更紧密。他坦诚这对他而言是一项全新的挑战,但他乐在其中,愿意与学生携手共进,共同探索与成长。

张华在香港城市大学的工作展现出“包容”、“开放”以及“注重延展”等特点,他的工作态度中流露出一种全新的气象,那种从容与自信溢于言表,充分展现了他宽广的胸怀与卓越的智慧。我们的目标如今是不断拓宽领域,面对他人的加入,我们并不感到担忧,反而期待更多志趣相投者投身于PEN的广袤科研领域中,共同体验科研边界不断拓展的喜悦……怀揣这样的信念,他一方面激励自己的学生勇于面对风险与挫折,鼓励他们进行自由的探索;另一方面,他主动加强团队与国内外同行的交流与合作。

外延实在太过广泛,我们最初在金属这一领域进行了尝试,然而实际上,无论是从金属到合金,还是从半导体到有机材料……每一个领域都值得我们去探索。每一个新的探索方向,就如同在黑暗中点亮了一盏明灯……张华始终积极勉励学生们在研究中拓宽思路,勇于探索未知的领域。他常常说:“失败并不可怕,真正可怕的是那种不敢尝试的勇气缺失。”每一次遭遇挫折,都代表着对未知领域的一次勇敢尝试,同时也是对知识内涵的一次深入领悟。这种对失败的接纳与激励,使得科研道路上的学生们愈发充满信心与决心。

科研之路并非单打独斗的征程,而是一起前行的探索之旅。张华深知,交流与合作为科研提供了强大的动力,它能集合众人的智慧,激发创新的灵感,进而推动纳米领域的研究攀登新的高峰。在历经国内外多个科学领域的深入研究后,张华结识了许多合作伙伴,每当提及这些伙伴,他的话语中无不透露出深深的感激。因此,他热切鼓励团队成员与国内外专家进行深入探讨,共同分享各自的成就、经验和观点。在他眼中,这种对合作的极大重视,不仅为团队带来了持续不断的生机,还凭借集体创新的能量,为学科的整体进步提供了持续的动力。

张华始终如一地摒弃了世俗的浮华与名利,全情投入于自由探索的旅程中。这便是他甘愿长留高校的原因,与充满活力的年轻人们为伍,他的心境也仿佛回到了青春年华。

科研思维当似翱翔天际的鸟儿,在科学的广阔领域中尽情驰骋,不受束缚,大胆地孕育创新想法。这一自由探索之旅,每日都有新的发现涌现,尽管途中难免遭遇挑战与失败,但成功带来的喜悦却是难以言喻。快乐地投身科研,享受生活。热爱与舒适交织,在纳米世界的探险征程中,张华找到了适合自己的节奏。

专家简介

张华,担任香港城市大学化学系胡晓明讲座教授,专注于纳米材料领域。他在1992年于南京大学完成了本科学业,随后于1995年获得该校硕士学位。再后来,1998年,张华在北京大学取得了博士学位,指导他的导师是刘忠范院士。此外,他在1999年和2001年分别赴比利时鲁汶大学和美国西北大学进行了博士后研究工作。自2006年起,他加入新加坡南洋理工大学,先后担任助理教授、副教授,并于2013年晋升为教授。到了2019年,他转投香港城市大学。

成功跻身“全球最具影响力科学思想名录”与“高被引科学家名单”之列(在2014至2024年间,连续11年被评为“材料科学”领域的杰出代表,2015至2024年连续10年被评为“化学”领域的领军人物,2022年更是在“环境科学与生态学”领域获得认可);此外,2014年和2015年还分别荣登全球热门科学家榜单,位列第17位和第19位,其中2014年在“材料及其他”领域更是位居全球第一。在“纳米材料相工程”这一领域,他作出了开创性的成就和卓越的贡献,因此,他在2014年荣获英国皇家化学会会士称号,2015年成为亚太材料学院院士,并在2020年当选为欧洲科学院外籍院士。此外,他还获得了裘槎基金会颁发的裘槎优秀科研者奖(将于2025年颁发),中银香港科技创新奖(将于2024年颁发),国际材料研究学会联盟(IUMRS)颁发的前沿材料科学家奖(于2023年颁发),澳大利亚伍龙贡大学校长授予的国际学者奖(2016年),美国化学学会纳米讲座奖(ACS Nano Lectureship开元棋官方正版下载,2015年),以及世界文化理事会颁发的特别表彰奖(2013年)。目前担任《智能材料》(英文版)的共同主编,同时是《化学评论》、《先进材料》以及《中国科学》等超过30种期刊的编委(包括顾问编委)。