静电学和库仑定律

概述

电磁学是物理学的一个分支,专门探讨电磁力,这种力是电荷粒子间的一种物理性相互作用。电磁力主要以电磁场的形态展现,包括电场、磁场以及光。自然界中,电磁力属于四种基本相互作用之一,其余三种分别为强相互作用、弱相互作用和引力。电学学科与磁学学科联系紧密。电磁学总体上涵盖了电学跟磁学,不过具体而言,它主要研究电与磁的相互作用,是一门专门的学问。

闪电是一种在两个带电区域之间传播的静电放电现象

电磁作用对多数日常物品的内部构造起着决定性影响。此类物品的电磁特性体现在分子间的相互作用上。电子受电磁作用约束围绕原子核构成原子,原子再通过电磁作用形成化学键,进而构成分子。化学反应源于分子邻近原子的电子间相互作用,这同样可用电磁作用来阐明。

电磁场存在多种数学表达方式。经典电磁学领域,电场借助电势和电流在欧姆定律中体现,磁场则与电磁感应及磁化强度相联系,麦克斯韦方程组则阐述了电场和磁场的生成、变化,这些现象源自电场、磁场本身,也受电荷和电流的影响。电磁学理论的重要性,尤其是通过“媒介”中的传播特性(即磁导率和电容率)所确定的光速,促进了1905年阿尔伯特·爱因斯坦狭义相对论的诞生。

电磁力是已知的基本力量类型,在高能量状态下,弱力和电磁力会合而为一。在宇宙形成过程中,夸克阶段时,电弱力被分解为单独的电磁力和弱力。

历史背景

静电和静磁现象很早就为人类所知,摩擦能够产生静电,英语里“电”这个词的词根源自古希腊语中“琥珀”的叫法。

早在公元前2750年,古埃及人就已知晓发电鱼能够释放电流。这种鱼被称作“尼罗河的雷使者”,被视为其他鱼类的主宰。约过了两千五百年,希腊人、罗马人,以及阿拉伯领域的自然研究者与医学专家,才再次记录了关于发电鱼的信息。古罗马医学家Scribonius Largus在其医学著作《Compositiones Medicae》里,曾向患有痛风或头痛等病症的人提出一个建议,那就是去接触电鳐,或许借助其强大的电流能够根除他们的病痛,阿拉伯民族或许是洞察闪电奥秘的第一批人群,他们或许也是最早发现电的其他产生方式的民族早在15世纪之前,阿拉伯民族便创立了“闪电”的阿拉伯文表达“raad”,他们还用这个词来指代电鳐这种生物。

古希腊及地中海区域的古老文明中,很早就有了文字记录,说明用琥珀棒和猫毛相互摩擦,能够吸引羽毛之类的轻小物體。大约在公元前600年,古希腊的哲学家泰勒斯对静电现象进行了多次研究。通过这些研究,他得出结论,认为摩擦使琥珀获得了吸引能力。这种吸引能力与磁铁矿的天然磁性有着显著区别,因为磁铁矿本身就具备磁性。泰勒斯的看法并不准确。不过,后来科学界确实揭示了磁和电之间存在紧密联系。

近代研究

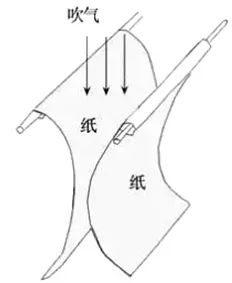

十六世纪末英国医学家威廉·吉尔伯特推出了《论磁体与磁石地球的磁化特性》。他归纳了前人关于磁现象的发现,细致地剖析了地磁的特征,记录了众多实验数据,促使磁学从实践探索发展成为严谨的学科。他在著作里也提及了电学领域的探索。不过电磁现象的全面研究是在十七世纪才逐步展开的,而且静电学的钻研比静磁学来得更晚,这个现象源于当时缺少能够形成持久静电场的技术手段,直到1660年摩擦起电机问世,这种状况才得以改善。在十八世纪之前,人们普遍使用这种摩擦式装置来制造静电,以便探究静电场的规律,其中本杰明·富兰克林是这一领域的杰出代表,那个时代的人们主要掌握了静电同种力量相互排斥、不同种类力量相互吸引的规律,还发现了静电感应的现象,并且确认了电荷总量保持不变的法则。

静电学和库仑定律

库仑定律属于静电学范畴,作为基础性法则,它阐述了静电力的大小跟电荷量之间存在正比关联,同时与两者间距的平方呈现反比特征。人们曾经把静电吸引力跟已经广为人知的万有引力法则相比较,发现两者在理论层面和实验观察上都存在诸多共同点,比如实验表明带电的球壳内部物体不会显现出电性,这与有质量的球壳内部物体不受引力影响(由牛顿从理论上论证,是遵循平方反比关系的力的一个特性)的情况相似。那个时期,苏格兰物理学家约翰·罗比逊在1759年,英国物理学家亨利·卡文迪什在1773年,还有其他人,都曾做过实验来证明静电作用的力与距离平方成反比,可是这些实验的成果一直鲜为人知。

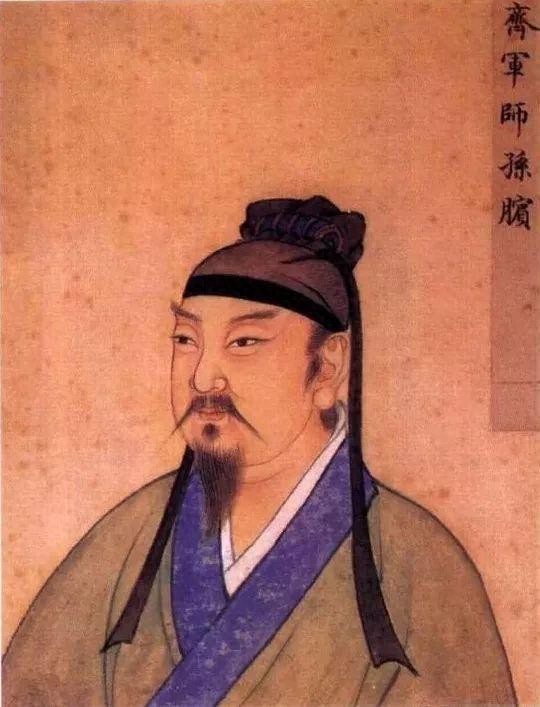

夏尔·奥古斯丁·库仑

法国物理学家夏尔·奥古斯丁·库仑在1784到1785年期间完成了他知名的扭秤研究,这项研究旨在验证静电作用的平方反比关系,由于他认为“假设的第一部分无需检验”,表明他预先认定静电吸引力必定与万有引力相似,并且与电荷量直接相关。扭秤的主要组成包括:一根由细金属丝悬挂的水平轻质导线,导线的两端分别固定着带电小球A和一个与之相平衡的物体P,在实验过程中,于小球A的邻近位置放置一个同样尺寸的带电小球B,这两个小球之间的静电相互作用力会在轻质导线上形成扭力,进而导致导线发生偏转,通过调整悬丝上的旋钮,可以使小球恢复到初始状态,此时悬丝所承受的扭力便与静电作用力所产生的力矩相等。通过测量这个力矩、偏转的角度和导线的尺寸,可以计算出这两个物体之间的电力作用力。库仑的发现表明:对于由相同物质构成的金属线,力矩的数值与偏转的角度成正比,与导线横截面的宽度的四次方成正比,同时与导线的总长成反比。

库仑在后来的年份里同样探究了磁偶极子之间的相互作用,他也发现磁力同样遵循平方反比规律。但是,他并未意识到静电作用和静磁作用之间存在本质关联,而且他始终将电力和磁力的吸引排斥现象归因于一种假想的媒介,这种媒介具有正负之分,类似于“热质”的形态,并且被认为是一种无质量的物质。

静电力的作用力大小与距离平方成反比的关系明确之后,许多后续研究都是通过与万有引力进行对比而自然得出的结论。1813年,法国的数学家兼物理学家西莫恩·德尼·泊松发现拉普拉斯方程同样适用于静电场,并因此创建了泊松方程;其他成果还包括静电场的格林函数(乔治·格林,1828年提出)以及高斯定理(卡尔·高斯,1839年确立)。

对稳恒电流的研究

十八世纪末,意大利医学家路易吉·伽伐尼观察到青蛙腿在碰到金属片时会抽搐,他在随后的著作中提出生物体内存在一种特殊“神经电”。意大利物理学者亚历山德罗·伏打对此看法并不认同,经过深入探究后,他认为这仅是外部电力的效果,而青蛙肌肉仅充当了导电的桥梁。1800年,伏打把锌片和铜片放在用盐水浸润的纸层之间,由此产生了较强的电流,这种装置被称为伏打电堆;同样,若将锌片和铜片置于盐水或酸性液体里,也能产生类似效果,这种装置则被称为伏打电池。伏打电堆和伏打电池的问世,为探究稳定电流奠定了基础。

格奥尔格·欧姆

十八二六年间,德意志国度里头有位物理学者叫格奥尔格·欧姆,他观察了傅立叶关于热量跑动规则的钻研,从那上面获得了灵感,傅立叶的理论说,热气在直棍子两头的流动量,跟这两头温度的高低程度是相配的。因此欧姆就琢磨,电流的跑动跟热气跑动是不是也差不多,他估计,在金属丝两头的电流大小,也跟这两头中间有什么推动力成正比,这个推动力,欧姆当时叫电张力,现在咱们管它叫电动势。欧姆最初想借助电流发热现象来检测电流的强弱,但这种方法不够准确,后来欧姆借助了丹麦科学家汉斯·奥斯特发现的电流能够产生磁场的原理,根据库仑扭秤的原理设计了一种新的电流测量仪器,将通电的导线和与之相连的磁针保持平行状态,当导线内有电流流过时,磁针会偏转一个角度,这个偏转角度的大小和导线中电流的强弱成正比关系,可以用来衡量电流的大小。欧姆通过实验确定的偏转程度,即电流的大小,与电路里的两个因素呈现不同的比例特性,一个成正比,一个成反比,这两个因素实际上就是电动势和电阻。欧姆在1827年推出了他的著作《直流电路的数学探讨》,清晰界定了电路计算中电压、电流和电阻的相互联系,这一发现对电流理论和实践产生了深远影响,他在书中首次揭示的电学规则也因此冠以欧姆的名字。

库仑揭示磁作用力与电力遵循同样的平方反比规律,但他并未深入探究两者的内在关联,尽管如此,自然界中电流产生磁效应的实例,例如富兰克林在1751年观察到放电能够使钢针获得磁性,这些现象激发了人们持续研究两者之间联系的兴趣。最早察觉到这一现象的是丹麦物理学家奥斯特,他秉持着相关理念开展了一系列探究活动,并于1820年得出结论,即通电的金属丝能够对邻近的指南针施加影响,这种磁力效应会沿着环绕金属丝的螺旋轨迹展开分布。

安培的电磁学定理

奥斯特揭示出电流能够产生磁效应后,法国科学家让-巴蒂斯特·毕奥与费利克斯·萨伐尔深入探究了通电直导线对邻近磁针施加的力,他们发现这种磁力的大小与电流的强弱成正比开yun体育app官网网页登录入口,同距离的远近成反比,其作用方向始终垂直于两者之间的连线,这一发现最终总结为著名的毕奥-萨伐尔定律,而法国学者安德烈-玛丽·安

安德烈-玛丽·安培

培在奥斯特揭示电磁关联后的极短时间内,即1820年9月,便向巴黎科学机构递交了一份内容更为周密的阐述文档,其中也探讨了并分析了两条并列的通电直导线彼此间磁力作用所引发的相互吸引及相互排斥现象。那段时间里,安培做了四项实验,旨在探明平行导线受力方向和电流走向的关联性,考察磁力的矢量特征,弄清磁力方向总是垂直于通电导线,并揭示受力大小同电流强度与间距的关联度。安培还从数学角度推演了作用力,归纳出通用的安培力公式,该公式在结构上类似万有引力法则和库仑法则。十八二一年,安培基于电流引发磁场的现象,推想出磁现象的根源在于电流活动,进而创建了分子电流理论,主张磁体内部由分子构成的环形电流,如同无数小磁铁般排列。1826年,安培通过斯托克斯定理的研究,得出了知名的安培环路法则,该法则表明磁场在环绕产生电流的封闭回线上的积分值,与其电流密度直接相关,这一法则后来成为麦克斯韦方程组的核心组成之一。安培的研究阐明了电与磁现象之间的本质关联,促使电磁学领域真正实现了数学化,为物理学中的电动力学这一重要理论体系奠定了根基。麦克斯韦评价安培的研究是科学史上极为出色的成果,后人尊称安培为电学领域的奠基人。

电磁感应现象

英国物理学家迈克尔·法拉第在青少年时期协助化学家汉弗里·戴维进行化学领域的探索,他在电磁学领域的成就还涉及抗磁现象的揭示、电解规则的确立以及磁场导致偏振光旋转的现象(即法拉第效应)

迈克尔·法拉第

1821年,奥斯特揭示出电流产生磁场的现象之后,英国《哲学学报》约请时任英国皇家研究所实验室负责人的法拉第,为其撰写一篇关于电磁学的文章,这一邀请促使法拉第开始投身于电磁学的研究。法拉第在思考奥斯特的发现时,也基于他同样相信自然界各种力量能够相互转变的观点,他推测电流或许也像磁体那样,可以在其周围空间引发出电流。从1824年开始,法拉第开展了一系列相关研究,意图探寻导体里感应电流的生成条件,但多次尝试均未得出预期结果。到了1831年8月29日,他在实验中观察到,当两个相邻的线圈A与B存在连接时,若对线圈A的电路进行开启或关闭操作,线圈B区域内的磁针就会发生偏转现象,表明线圈B内部确实形成了电流。只要线圈A持续通电,线圈B里就不会有电流产生,法拉第从中领悟到这是一种短暂现象。一个月后,法拉第向英国皇家学会汇报了自己的实验发现,他指出能够引发感应电流的现象共有五种:电流数值在变化的情形、磁场强度在变化的状况、保持稳定但位置移动的电流、正在移动的磁体以及正在运动的导线。法拉第电磁感应规律可以总结为:一个闭合回路的感应电压值,同这个回路内磁力线数量改变的快慢成正比,但这个关系需要考虑电路的几何构造,此外还受其他因素的影响,例如回路的材质和形状等。

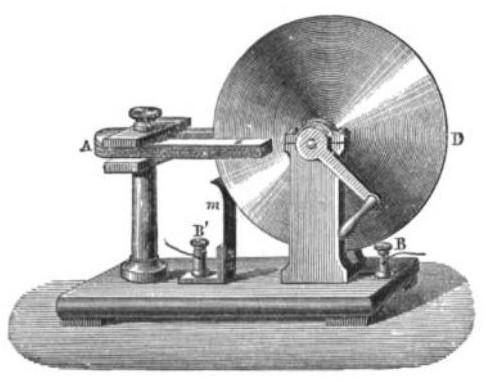

法拉第设计的圆盘式发电机

法拉第的电磁感应理论本质上是基于实验的发现,感应电动势和感应电流的具体方向则由俄国科学家海因里希·楞次明确指出,楞次在1833年提出了广为人知的楞次法则。这个定律最终被整合进了麦克斯韦的电磁理论体系中,因而获得了更为精炼和深刻的内涵。

法拉第还提出了力线和场的理论,这一构想否定了超距作用的可能,为麦克斯韦电磁场理论奠定了根基。爱因斯坦评价说,这些物理学中崭新的、具有颠覆性的思想,开辟了通往全新哲学视角的途径,它们所代表的场论观念,不同于以往机械哲学中以物质为绝对中心的思维模式。

麦克斯韦电磁场理论

麦克斯韦在电磁学领域的成就具有划时代的意义。他从1855年起着手研究电磁学,1856年发布了其首篇专业论文《论法拉第力线》,在这篇论文中,他通过类比流体力学中的流线与法拉第的力线,运用自己深厚的数学能力,对法拉第的实验发现进行了系统性的重新阐释。

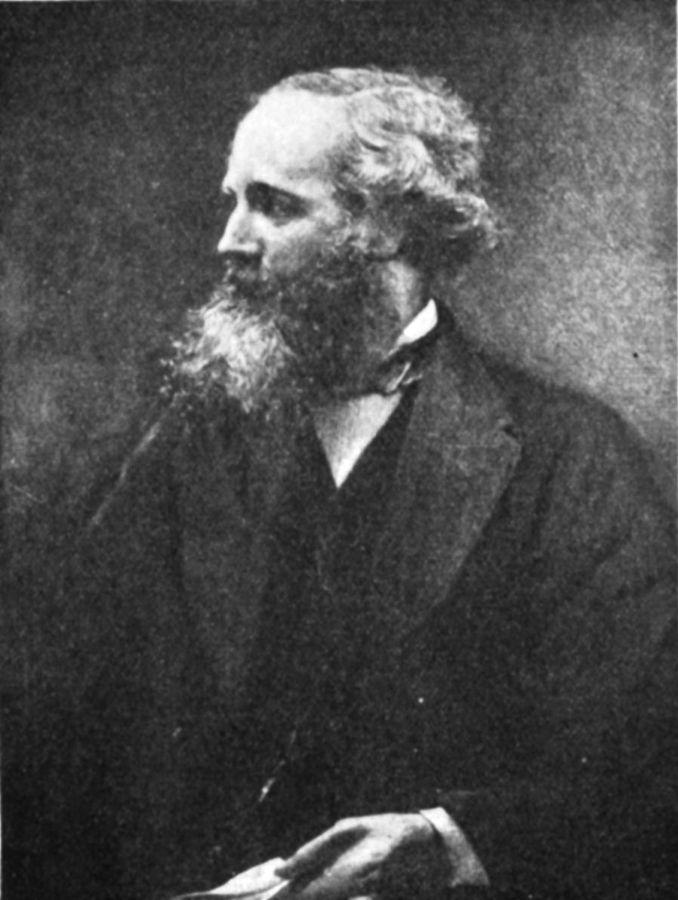

海因里希·鲁道夫·赫兹

麦克斯韦以六个数学原理来阐释这段内容,在1861到1862年期间,他撰写了电磁学领域的第二篇论文《论物理力线》。在该文中,麦克斯韦探究了所谓的“分子涡流”假说,他设想介质在磁场影响下,有大量分子涡流按一定顺序分布,这些涡流沿着磁力线方向转动,其转动速度与磁场强度成比例,而分子涡流的密集程度则与介质的磁导率成正比。这个体系可以充分说明近距离互动原理如何阐述电与磁的静态现象,以及变动的电与磁的相互联系。此外,它指出在电场影响下,分子层面的旋转运动会导致物质位移,这种位移以势能形态保留在介质内部,相当于介质内形成了电动势,为麦克斯韦提出位移电流概念提供了理论依据。另外,这种介质学说用于分析弹性波时,能够推算出在真空中或以太里横波的行进速率,这个数值与当时斐索(1849年)测得的光速极为相似,麦克斯韦因此大胆推测,光就是由产生电效应和磁效应的同一介质所引发的横向振动波。

1865年麦克斯韦撰写了题为《电磁场的动力学理论》的第三篇文献,在该文献里他维护了电磁场属于直接作用的理论,阐明“电磁场是环绕着带有电性或磁性特征物体的那部分空间区域,其内部可以存在各种不同的物质形态”。

麦克斯韦

麦克斯韦在此阐述了电磁场的数学表达,其体系由若干公式构成,总计二十条,分别涉及电位移、磁场力、电流、电动势、电弹性、电阻、自由电荷以及连续性等概念,并对应二十个变量,具体包括电磁动量、磁场强度、电动热、传导电流、电位移、全电流、自由电荷电量与电势。这其实涉及八个方程式,不过直到1890年才由海因里希·鲁道夫·赫兹确立了现今通行的版本,这是赫兹在研究了阿尔伯特·迈克耳孙在1881年完成的实验(也是迈克耳孙-莫雷实验的前期工作)所呈现的以太不发生位移的零效应后,对麦克斯韦的方程组进行的调整。1887和1888年期间,赫兹利用自制半波长偶极子天线,验证了麦克斯韦提出的电磁波理论kaiyun官方网站登录入口,该理论描述了电场与磁场相互垂直且在传播方向垂直平面上振动,赫兹还精确测量出电磁波传播速率与光速一致,这一实验成果不仅确认了电磁波的存在,成为物理学发展史上的重大突破,也预示着以场论为基础的新物理学即将兴起。爱因斯坦高度评价法拉第、麦克斯韦和赫兹的研究成果,称其为“自牛顿力学问世后物理学领域最深刻的变革”,并且强调“这场革命的主要贡献来自于麦克斯韦”。

电磁学与相对论

电磁学的核心表述是麦克斯韦方程组,该方程组在经典力学下的相对运动转换,即伽利略变换,其形态会随之改变,在伽利略变换之中,光速在不同惯性参照系下会显现出差异,当变换能够使麦克斯韦方程组保持原有形态时,这种变换即为洛伦兹变换,在洛伦兹变换的作用下,不同惯性参照系中的光速是恒定不变的。

二十世纪初,迈克耳孙-莫雷实验证实了光速恒定不变kaiyun全站app登录入口,这一发现构成了爱因斯坦狭义相对论的核心基础。与此同时,洛伦兹变换取代了伽利略变换,成为更为精确的惯性坐标系转换方法。

电磁学的重要意义

电磁学堪称继牛顿力学问世后的又一伟大物理理论,它取得了卓越成就,产生了深远影响,并且构建了极为精妙的体系架构。爱因斯坦在麦克斯韦的纪念文章中曾明确指出,自牛顿为理论物理学奠定根基以来,物理学的基本原理经历了最为深刻的变革,这一变革正是源于法拉第和麦克斯韦在电磁现象研究方面的卓越贡献。

电磁学对科技发展作用巨大,难以估量,因为它既准确解释了自然界中电与磁的各种现象,又给出了一套认识世界和解决难题的有效途径;同时电磁力也是触及自然界最广泛的基本力量。人类目前所了解的物质间存在四种基本物理效应,分别是引力效应、电磁效应、弱力效应和强力效应。引力主要在宏观尺度的大物体间发生显著影响,而在微小物体间效果不明显。弱力和强力主要在原子核内部起作用。电磁力则既在宏观物理现象中体现,也在原子、分子及原子内部微观层面显现,是所有物质形态物理化学特性的根本原因。