为何数学焦虑偏爱女生?

令人紧张的数学

学习生涯中,多数人都有那么一两门格外心爱的科目:有些人沉迷于可以尽情活动的体育课,有些人着迷于能够展现艺术才华的音乐美术课,有些人对文学课上的诗词歌赋如痴如醉,还有些人被含有新奇实践的物理化学深深迷住。不过有一门学科,真正欣赏它的人实在非常罕见,与此同时,相当多的学生,只要一想到它就会感到焦虑、心神不宁,甚至产生恐惧——没错,这门学科正是你脑海中浮现的,数学。

在北京一家课外辅导班里,老师在与报名的家长和学生交谈时发现,当询问学生哪门课程学习不顺利时,超过半数的学生立刻说出了数学,并且从他们的表情上,可以清楚地看到他们感到焦虑和难受。

这种对数学的担忧在学生中非常普遍,几乎每个学生都可能遇到。调查发现,全国小学生中,超过三分之一的儿童一提到数学就感到害怕,而到了初中和高中阶段,这种担忧的比例还在持续上升。此外,女生比男生更容易对数学产生不安情绪,这种情况非常常见,甚至让人产生了“女生不擅长理科”的误解。这种反常的担忧让人费解:为何学子们唯独对数学忧心忡忡?又是什么缘由,导致女性在数学方面的不安情绪更为突出?

如此独特的数学

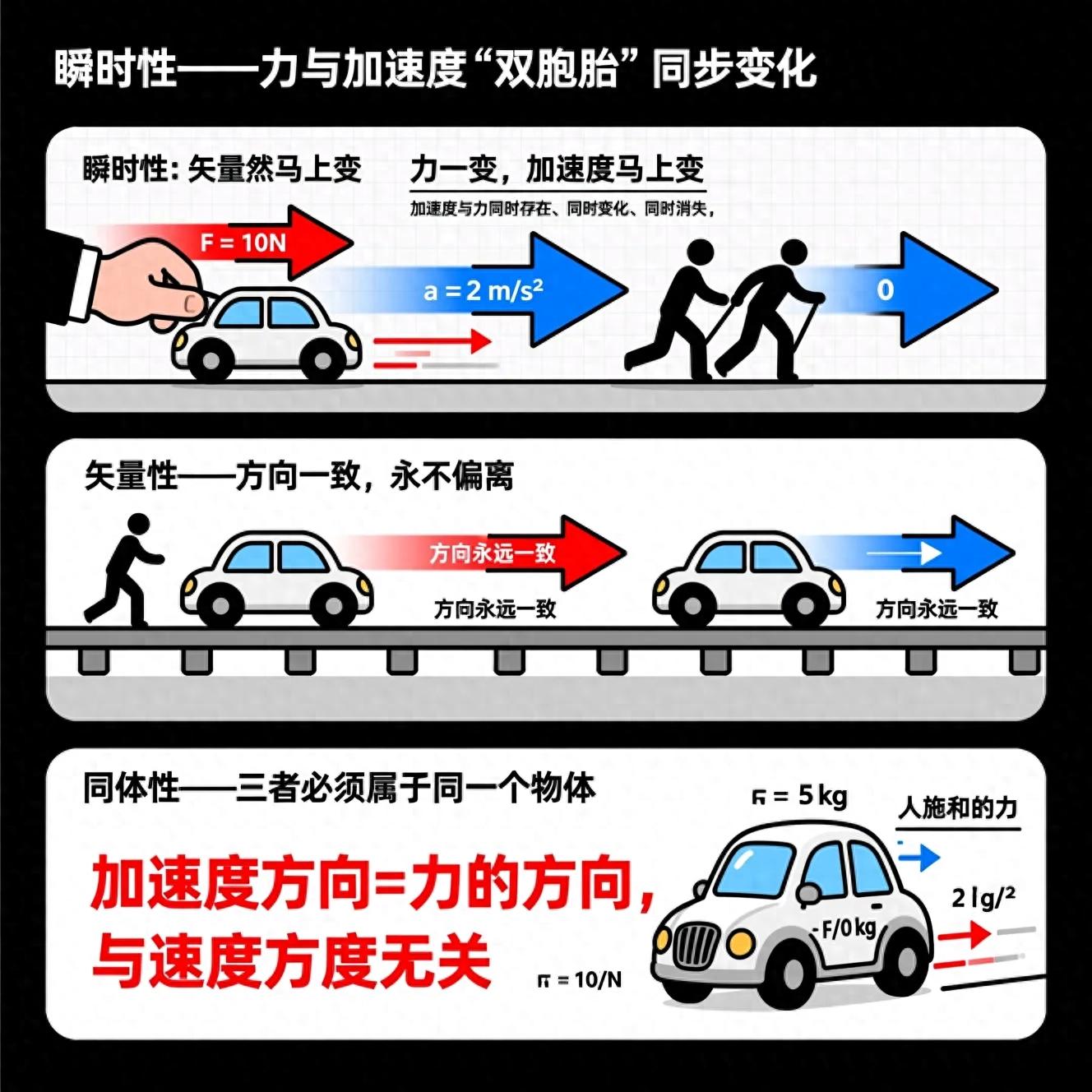

的确,数学具备非常独特的性质。数学语言是一种要求精确度极高的专业表达方式,它体现出高度的抽象性和逻辑性。数学课本里的每个概念、符号、公式,都含有自己明确的内涵,这些内涵本质上是抽象的。如果不将数学付诸实践,不将它与物理、化学、生物等学科相联系,几乎没有人能够直接阐述数学的真正价值。

物理学的规律,我们能在日常中发现实际应用来证明;化学里的分子,我们能够借助实验装置合成并仔细观察;生物学上的细胞,我们更可借助显微镜进行深入探究。但数学这门学科,我们该如何感受它的存在呢?譬如说虚数,既无形象可见,亦无实体可触,于日常应用更是毫无价值,仅是为了学术探讨之便而构想出的一种数;又譬如因式分解,有谁能明白它真正的含义呢?那些数字与符号就那样静止不动,若不进行拆解,与原貌又有何分别?此类抽象概念与实际事物缺乏关联,致使学生对数学难以透彻领悟,更不用说产生热忱了。

数学是一门特别强调连贯性的学科,可以说它始终是一环扣一环的,每个学习环节都在为下一环节铺路,只要有一两节课没上好,或者一两个问题没弄明白,就会让后面的学习全都出问题。其他学科不存在这种状况,以物理学为例,部分学生电学知识掌握不牢固,但这并不妨碍他们对力学知识的领会与吸收;化学学科也类似,有的学生擅长有机化学,不擅长无机化学,而有的学生则正好相反,不同领域之间的相互干扰并不明显;像语文这样的文科更是如此,只要具备基本的认字能力开yun体育app官网网页登录入口,学习小学教材和高中教材的难度几乎相同,自然也就不会产生连贯性的困扰。

重申一下,数学的授课形式通常十分沉闷无趣。不同于物理、化学、生物可以偶尔开展实验或实地考察,也不同于体育艺术类课程可以活动肢体、自由创造,数学课堂基本上是教师握着粉笔在黑板上不停书写,学生们也拿着笔低着头死记硬背,一个定理搭配两三个例题,如此一来如何期待学生能够透彻掌握并将这些知识灵活运用呢?

数学具备一些特性,导致它在众多学科里显得最为冷门,教师授课费尽心力,学子听讲倍感吃力,练习中的题目常常遇到难题,时间久了,学生怎能不对数学形成紧张、烦躁和害怕的心理呢?其他学科虽多,唯独数学这门课程,让无数学生都感到忧心忡忡。

为何数学焦虑偏爱女生

所有性别里,多数数学表现不佳的学生会对数学感到担忧,但在女性中,这种情况更为常见,这与社会环境因素密切相关。我们都听过“女生不擅长理科kaiyun全站app登录入口,男生不擅长文科”这种论调,学科偏重现象在任何教育机构都很普遍。不过,学习数学真的需要天赋吗?

这种状况的形成,主要是因为教育工作者和监护人的观念偏差以及评价方式存在缺陷,使得学科发展不平衡的情况越来越突出,人们的看法通常是,女孩子学业优秀大多归功于“勤奋”kaiyun全站登录网页入口,而男孩子成绩拔尖则常被看作是“天赋异禀”。女孩的数学分数如果持续走低,并且难以回升,教育工作者和家中长辈就会觉得,她天生愚钝,根本不适宜钻研数学,是个学不好数学的料子,久而久之,孩子本人也认同这种看法,这种自我怀疑使她在接触数学时更加心神不宁,进而进一步拖累她的数学表现。对于男孩子,即便数学科目表现不佳,教育工作者与监护人通常会归因于孩子“顽皮”、“未专心于学业”、“只要勤奋,定能进步”……此类看法潜移默化地作用于学生,削弱他们应对数学的自信,减轻他们内心的不安。

因此,不论男孩还是女孩,教育者和监护人需以积极鼓励的方式,提升孩子们对数学的自信心,如此一来,才能使女性不再对学习产生那么大的恐惧。

数学焦虑不可怕

数学上的担忧会直接妨碍人的数学理解能力,让人对数学形成抵触心理,最后导致数学成绩不断下滑。假如担忧感非常强烈,甚至会对身体健康造成影响,比如一接触数学就会感到恶心、出现头痛、情绪焦躁。

不过,数学方面的担忧并非只有不利影响。过分担忧会妨碍我们学习数学,但适度的担忧也能推动我们的数学学习,正所谓有压力才会产生动力,只要焦虑没有超出某个限度,就并不可怕。

怎样让担忧成为钻研算术的助力呢?要回应这个疑问,必须先明白,人在何种情境下不会感到担忧,反而会感到安逸甚至高兴。其实,享受快乐比感受担忧要容易得多,比如在博弈中取胜的时刻,在掌握一首技巧性很高的乐曲的时刻,又或者在测验中拿到满分的时候。能够观察到,当个体主动投身于一项力所能及且略带难度的活动,并且顺利达成目标时,便会感受到一种愉悦欢欣的情绪,这种心理现象在学术上被称作“心流”现象。

使用顺畅感受包含两项核心要素,其一为“难度”,其二为“水平”。当个体已具备较强能力时,若持续接触仅需基础能力的小型任务——比如让即将高中毕业的学生反复练习小学一年级水平的数学心算,他们会觉得乏味;而让能力尚浅者面对过于复杂的任务——例如让毫无舞蹈基础的人参加舞蹈竞赛,他们会感到紧张。

数学上的担忧通常源于能力不足面对难度过高的情形,所以,当人们努力提升自身数学水平时,适当调低难度,让自己能顺畅应对,是减轻这种忧虑的最好途径。这种顺畅感不一定非要在重要考试中体会,完成作业、参与小型测试,持续给自己设置挑战并达成成功的场景,让缓解数学上的不安变得不再困难。