科研简报:电场耦合无线电能传输技术的应用及发展

近些年,电场耦合无线电力传输领域发展迅猛,传输效能与覆盖范围均实现大幅跃升。该技术突破了传统布线束缚,让用电装置能够便捷、安全地汲取能量,应用前景广阔,正逐步渗透到个人电子用品、体内医疗装置、工厂生产、新能源汽车以及水底作业等多元场景。

1 消费电子

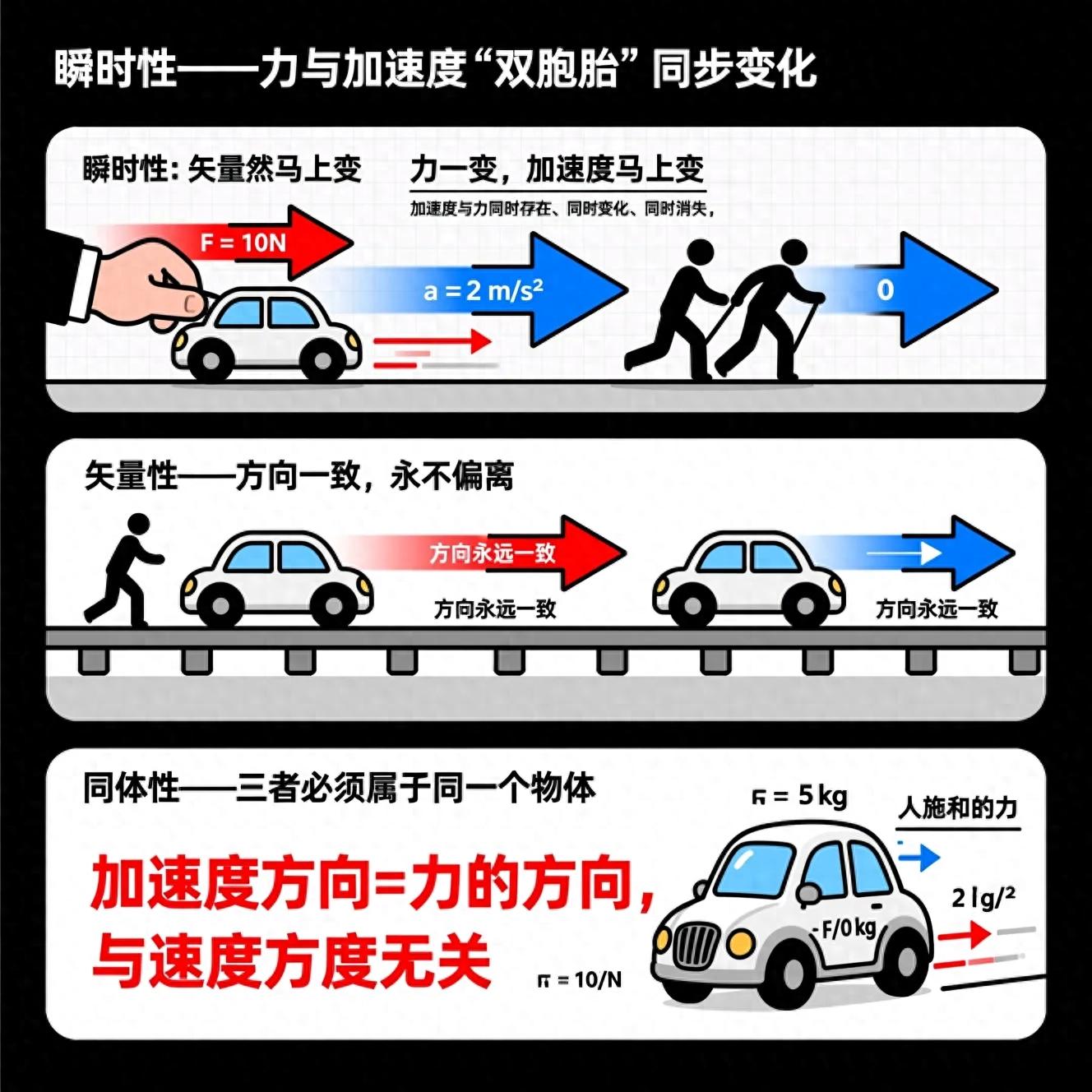

消费电子产品常因电源线缠绕而引发使用不便,无线能量传输技术因此率先应用于此领域,并展现出巨大的发展前景,目前针对消费电子的无线供电方案,MC-WPT技术已趋于完善,同时PMA无线充电和Qi标准也已相继问世。在EC-WPT领域,2010年日本春田制作有限公司着手把EC-WPT技术用到日立万盛iPad2和手机WP-PD10.Bk系列上kaiyun全站app登录入口,具体体现在图1a和图1b中。

2014年韩国科学技术院把EC-WPT技术用到三星Galaxy S3手机的无线充电上。2020年,圣地亚哥州立大学与电子科技大学构想出一种NFC-CPT组合耦合器,可以装在金属外壳的智能手机里。

图1 EC-WPT技术应用装置示例

消费电子产品普遍具有体积极小、传输距离有限、传输功率较低的特点,而EC-WPT系统在水平方向上展现出更大的空间灵活性,其耦合装置的设计也更为简便易行,这使得它在消费电子行业具备广阔的应用前景。不过,与该领域的MC-WPT系统相比,EC-WPT系统的传输效能稍显不足。为此,必须持续投入研发,致力于创造出充电效率更高、空间运用更自如的新型产品。

2 植入式医疗设备

近些年,植入式生物医疗设备在治疗部分病症中扮演着关键角色,但电池的持续能力和体积是制约其发展的瓶颈。为此,电场耦合无线能量传输技术能够提供一种可行的途径。奥克兰大学针对深部植入生物医疗器械,研发了利用电场实现无线供电的技术方案,具体示意图参见图1c。新加坡国立大学研发出工作频率达402MHz的无线能量传输系统,该系统已用于经皮电动医疗植入设备,具体如图1d所示。印度公立大学针对神经植入式传感器,构建了基于人体组织的电能与信号同步传输的模型。

目前对EC-WPT植入式医疗设备的研究表明,电场耦合无线电能传输技术较为适合用于经皮植入医疗设备的充电功能。该领域的研究重点首先涉及生物体安全性方面,包括电磁场辐射及安全功率等要素;其次需要关注系统微型化进程kaiyun.ccm,具体涉及电路集成化以及体积缩小等环节;最后还需考虑生物体兼容性这一要素。

3 工业制造

无线电力传输方法能够稳定、持续、无风险地供应能量,在工业生产的相关行业受到普遍重视。部分场景经常使用集电环和轴承,不过老化损伤以及碎料尘埃会产生危险,EC-WPT方案能够妥善处理这些难题。

部分研究者借助滑动轴承定子与转子间的寄生电容实现能量传递,从而省去了传统的导线连接方式kaiyun官方网站登录入口,其中一种技术方案如图1e所示,它基于EC-WPT技术设计了一种高功率密度绕线转子磁场同步电机,用于驱动电动汽车的牵引系统,该电机具有显著的优势,同时还有研究者针对机器人模块开发了一种双向电场耦合无线能量传输方案,旨在协调各模块之间的能量分配,具体设计如图1f所示

EC-WPT的耦合装置具备很强的适应能力,能够依据实际用途灵活改变构造,特别适合用于旋转式和球式连接的场景,比如驱动电机、机械臂等设备。这样一来,EC-WPT系统在工业生产方面展现出广阔的发展前景,有助于显著增强系统的机动性和可靠性。

然而,现阶段EC-WPT技术在工业生产中的应用主要局限于固定式充电装置,并且尚未构建成套的、体系化的应对策略。同时,对于具备可动性的场景,还必须攻克联动部件错位、能量传输管理等方面的挑战。

4 电动汽车

近些年,电动轿车依靠清洁电力持续进步,政府也在积极推动它们普及到每个家庭。无线充电技术在电动轿车中运用普遍,固定充电让充电更方便安全,移动充电能显著延长电动车的行驶距离,同时还能缓解充电桩布局的难题。

如今,国内外众多研究组织在多个方向上展开探索,包括增强能量密度、保障固定及移动电源供应、应对干扰因素位移、减少影响因素波动等。

密歇根大学的专家运用复杂的多级共振构造,打造了一个以电动车辆为实践载体的试验平台。威斯康辛学院的团队依托电能转换无线充电方案,把感应部件安装在车辆尾部,借助弯曲表面增强电场,从而提升电容值,同时规划了一套电动车的供能设施。纽斯卡尔大学利用层叠式耦合构造,运用LCL-S架构,研发出一种电动汽车充电装置,该装置简化了整体构造,且在耦合部件位移状况下无需配备防护线路。昆明理工大学针对电动汽车的动态充电需求,设计出一种基于四线圈谐振网络的EC-WPT系统,此外还规划了适用于有轨电车利用电场耦合进行供能的方案。康奈尔大学采用13.56MHz的高频技术,配合交错箔电感器,研发了一种用于电动汽车充电的无线电力传输系统。该系统能够实现49.4kW/m2的高功率密度,同时保持94.7%的传输效率。

表1归纳了近期用于电动汽车无线供电的EC-WPT系统,并对其传输性能、耦合构造、充电方式进行了比较。根据现有资料,EC-WPT系统的传输功率多数属于kW级别,传输效率通常在90%上下,而系统的功率密度实现了显著增强。不仅如此,EC-WPT系统还表现出较强的抗耦合偏移能力。

该领域目前正逐步推广MC-WPT系统,而EC-WPT技术在传输功率、传输效率等多个方面仍需改进,距离真正投入实际应用还有很长的路要走。另外,与定点供电方式相比,电动汽车动态供电系统更为复杂,会出现耦合机构实时位移、参数变化、导轨转换等问题。

表1 电动汽车EC-WPT系统的对比

5 水下设备

水下无线能量传递是一项极具价值的研究方向,这种技术能够为水下自主航行器以及水下探测装置等提供能源支持,从而有效克服传统有线供电方式存在的供电不便和电池供电时长有限等难题。近些年来,水下无线供电系统主要采用磁共振能量传输技术。不过,在海水环境中,磁场容易引发涡流效应导致能量损失,这种现象会显著降低系统的能量传输性能。此外,压磁效应也会影响MC-WPT系统传输性能。

EC-WPT技术的特性决定了水作为介质时,能够显著提高系统间的电容耦合效果,进而增强系统的信号传输性能,这使得该技术在水下无线能量传输领域展现出广阔的应用前景。某研究团队开发了一套适用于纯水场景的EC-WPT装置,实测数据显示其能量传输效率高达91.3%,并且能够实现20毫米的传输距离。有研究者设计了一种适用于水下自动航行器的双向能量传输方案,旨在优化多台水下设备的电力分配,同时显著增强其作业时长。部分研究者通过分析电介质的作用,完成了纯水环境下无线能量传输系统的电路构建,同时研发出一种传输距离可达到两米的电场感应式无线供电装置。

水下状况错综复杂,对水下EC-WTP技术标准更为严苛。海中水势波动,导致耦合装置易产生位移;海水导电性质并非均匀,将干扰耦合电极间的电容连接;水内的高压、腐蚀及浮游生物附着等特殊状况,同样需深入分析应对。所以,针对水下能量无线传输,必须全面考虑海洋环境的特殊性,同时运用有限元模拟和实际测试,探索出能在水下稳定且高效的能量传输方法。

这项研究成果刊登在2021年第七卷第十七期《电工技术学报》上,文章题目是“电场耦合无线能量传输技术研究进展”,作者是卿晓东和苏玉刚。