视觉识别 让生活更加智慧

近日,智能化垃圾分类箱亮相重庆。

最近,北京市通州的王先生装了个带人脸识别功能的智能门锁,处理了他一直头疼的问题:他的父母记性不太好,多次出门忘拿钥匙,结果被关在门外了。现在只需刷脸,门就自动开了。

视觉识别技术不仅能够辨认人物,还能识别车辆和商品,是人工智能领域的一项关键应用。未来,随着识别准确度的提升和适用场景的逐步优化,它将为人们提供更加智能与安全的感受。

识人:静态识别比较成熟,动态识别有待完善

人脸识别属于视觉识别中较为完善的应用类型,其核心机制在于,借助影像采集装置获取个体的面部影像,然后运用关键性方法对五官方位、面相轮廓以及角度等要素实施运算,并与内部档案中的参照样本进行对照,最终明确使用者的身份信息。

人的相貌可以当作身份证明、登录凭证等验证依据,因为它是生物特征的一种,具备很强的独特性。比如在乘坐交通工具时进行安全检查,运用精确的人脸辨认方法,把旅客的脸型信息同系统里的资料进行核对,迅速达成一对一的固定验证,这样就能做到安全、方便、又省时省力。在银行确认身份、公司上班打卡、外出旅行这些方面,都在利用人脸辨认这种能力。

除了验证个人身份,人脸识别技术还能对特定群体进行追踪,达成一对一与多对多的实时核验:从庞大的人像资料库中,搜寻与目标相符的影像资料,完成精准对接。通过配备的智能监控设备采集或识别面部特征,民众得以在熙熙攘攘的场所寻回走失的家人,执法人员则能在拥挤人群中锁定并查获违法嫌犯。

另外,借助识别场景中每位人员的容貌特征,并与存档的人头信息进行核对,同样能够达成一对多的核查效果。

腾讯优图实验室研究员王川南表示,人脸识别技术当前已取得显著进步,在特定条件下,一对一的静止状态识别已相当完善,而动态状态识别则面临更大挑战。例如,人脸识别的准确度会受到光线条件、表情体态以及图像清晰度等多种因素的制约。而且,现阶段大多数的人脸识别方案主要适配正面朝向或接近正面的面部影像,一旦出现俯视或侧视角度,其识别效能就会有所降低。采集设备存在差异kaiyun官方网站登录入口,导致采集到的人脸图像在清晰度上各有不同,如何准确辨认那些像素不高、不够清晰的面部照片,是行业面临的一大挑战。

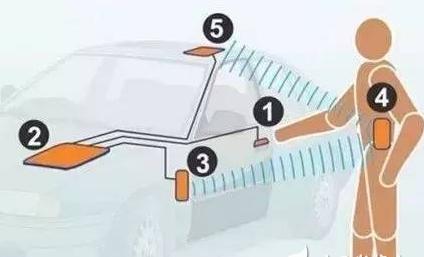

识车:感知能力快速提升,自动驾驶需多技术推进

移动通讯技术的飞速发展,促使停车场实现自动化管理。车辆独有的标记开yun体育app官网网页登录入口,经由影像设备进行辨识并传输至控制中心,既能让驾驶者无需驻车即可顺利通过闸口,又可精确掌握场内车位总数及具体位置,从而协助人们预先安排停车事宜。

前阵子,北京大学信息科学技术学院的一个研究集体,研究出一种新方法,可以不用扫描车牌,就能辨认汽车。这种办法是依靠记录和分析车辆的外形特征,比如车身的线条、碰撞留下的痕迹,或者是漆面磨损等,然后根据这些信息,找出汽车的品牌和登记资料。

车牌识别只是视觉识别技术在车辆上应用的一个细小环节。行业更重视且更具挑战性的是,将人工智能、通信、自动化等技术深度整合,使汽车能够感知周围状况,从而达成无人驾驶的目标。

不过,自动驾驶关联的技术极为广泛,包含软件与硬件等诸多领域,任何一部分存在不足都会导致系统无法运行。中科院自动化研究所研究员王飞跃指出,近年来,车辆的环境感知水平显著增强,然而在遇到雨、雾等不良气象条件时,其功能便会失效,目前尚未找到妥善的应对方案。另外,无人驾驶系统很会遵守规则,但实际道路状况经常变化很快,设备对一些意外情形难以做出恰当反应。

权威人士指出,将来通讯手段将使资讯传递更为迅速且稳固,车辆同道路、车辆同行人以及交通设施有望达成彼此连接。

识商品:想象空间很大,落地应用是难点

人工智能技术亦能自行辨识物件。诸如,配置了智能摄像头的冰箱,能够自动辨识各类蔬菜、水果、饮料等物品,并提示其保鲜期限,同时监测储存数量。此外,无人超市和无人货架或将实现零售的无人化,从而革新商品流转与销售的形态。

前景看似光明,实际操作却困难重重。海深科技创始人戴剑彬表示,与面部识别不同,商品识别涉及种类繁杂且更新迅速。各类商品外观差异显著,部分柔性商品还会发生形变,因此识别起来非常不易。线下商品通过视觉进行辨认的潜力巨大,但前提是必须能识别出数量众多的商品,而现阶段的技术水平还远未达到这个目标。相比之下,智能货柜这类环境相对独立,商品种类又不多,或许更适合这项技术开始应用。

他展望未来,称随着5G商业应用逐步展开,未来智能货柜能将更多计算任务移至云端,使设备保持轻便,却仍可处理更繁重的作业,进而减少动态识别货柜的开销。此外,随着视觉识别技术的愈发高效和精确,无人售卖场景有望得到广泛推广。

应对安全风险,加强基础算法和理论研究

安全领域权威强调kaiyun全站app登录入口,民众在体验智能辨识带来的好处时,必须警惕可能造成的数据外泄隐患,以及由此引发的隐私权受损问题。

人脸识别技术具有显著的直接辨认能力和独特性,与其他信息相比,这种技术对个人而言,存在更大的安全风险,这是中国互联网协会研究中心秘书长吴沈括的观点。

权威人士强调,伴随个人公开形象场合与用途的增多,资料外泄的潜在危机亦会相应增长。今年九月,北京青年报的一篇消息揭示,于某个网络交易平台上,有商贩公开展销“面部影像资料”,总量达到十七万项。在商贩提供的商品介绍里,可见这些“面部影像资料”涉及两千位个体的形象,每位大约包含五十至一百幅图像。

因此专家提出,要审慎将资料发布到网络并限制其应用,在许多并非必需的关键场合,不建议个人开启面部扫描选项,同时监管机构需强化信息守护机制,对那些非法搜集或滥用顾客隐私数据的组织实施更严厉的处罚,负责采集面部信息的机构也必须提升自我约束能力,恪守行业规范。

为了规避潜在风险并守护个人机密信息,权威人士强调,务必增强图像辨识的功能与精确度。地平线公司的掌舵人余凯坦言,数据资源、运算逻辑及计算能力是人工智能进步的关键动力,而半导体器件构成了其根基所在。随着万物相互连接的趋势日益显著,往后将涌现出极为庞大的具备智能的设备单元,这些设备对于能耗控制及画面解析性能卓越的智能芯片有着极为迫切的需求。

专家们普遍指出,我国在视觉识别的商业实践方面处于全球领先地位,不过基础算法和理论研究方面存在明显不足。他们提出,应该快速推进商业落地,同时也要在基础算法探索、基础学科发展和人才培育方面投入更多资源。(记者 喻思南)