微波雷达VS人体红外:为什么前者感应更稳定?

当代家庭智能化以及安全防护方面,感应技术占据核心地位。微波雷达与人眼红外探测,属于两种普遍的感应类型。不过,众多业内专家强调,微波雷达在运行可靠性上远胜于传统的人眼红外感应手段。文章接下来要详细分析,这种差异形成的原因涉及技术层面和实际运用效果。

一、工作原理的本质差异

红外感应设备利用人体散发的热能运作。人体常温介于三十六度到三十七度之间,会释放出特定频率的红外光波,红外传感器就是捕捉这种波动变化从而启动反应。不过,这种运作模式存在明显缺陷:它仅能探测到"带有热量且正在活动"的目标,对于静止的人体或者与周围环境温度接近的物体几乎不起作用。

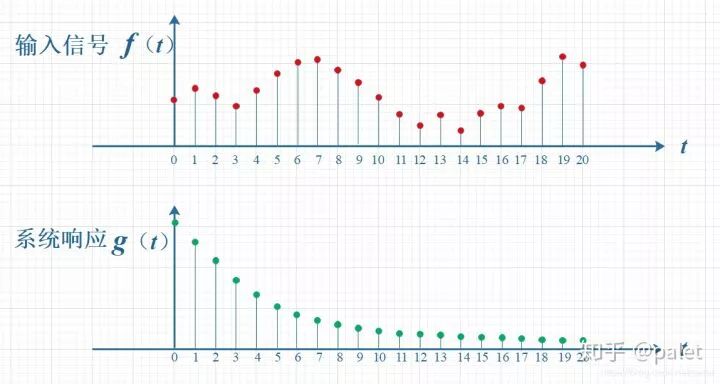

微波雷达的工作方式与其它探测手段截然不同。它主动发出微波信号,这些信号的频率一般有5.8GHz、10GHz或者24GHz。雷达再接收那些被物体反射回来的电磁波,通过研究反射波的变化情况来判断物体是否存在以及是否在移动。由于是主动进行探测,因此这种设备不会受到物体温度的干扰,可以探测到所有能够反射微波的物体,不论这些物体是静止的还是正在移动的。

二、环境适应性的悬殊对比

环境状况对这两种技术的作用差异显著。红外感应器易受外界气温影响:夏日炎热时,若环境温度与人体相近,其反应能力会明显减弱;冬季寒冷时,因温差悬殊,又易导致错误报警。不仅如此,阳光曝晒、供暖设备、制冷装置等热源都可能引发错误响应。

微波雷达对温度波动几乎免疫,无论严寒或酷暑,它的运作状态都极为稳定。它不依赖光线,全黑或强光场合,功能表现毫无差异。然而,金属材质的物体回波可能产生干扰,不过当代的运算技术已经能够精准排除这类杂讯。

三、穿透能力的显著优势

PIR感应器难以穿透许多阻挡物,人体需要直接进入其感应区域才能被识别。这种特性在具体部署时引发不少难题,比如无法侦测到窗帘里面或墙另一侧的移动。

微波雷达的探测波束能够穿透多种非金属构造,诸如塑料、玻璃制品以及薄木板等材质。这种特性使得该设备能够侦测到被遮挡物的动态,部署方位也更为多样。譬如,即便将微波雷达设备置入吊灯之中,依然可以全面感知室内状况,相比之下,红外感应器则需暴露于外才能发挥效用。

四、检测范围与灵敏度的技术突破

常规红外感应设备侦测距离较短kaiyun全站网页版登录,一般仅数米至十几米,探测视角同样收窄,大约为120度。该设备对距离的依赖性很强,随着间隔拉远,反应度会急剧减弱,对于轻微的位移反应不佳,例如敲击键盘或细微晃动。

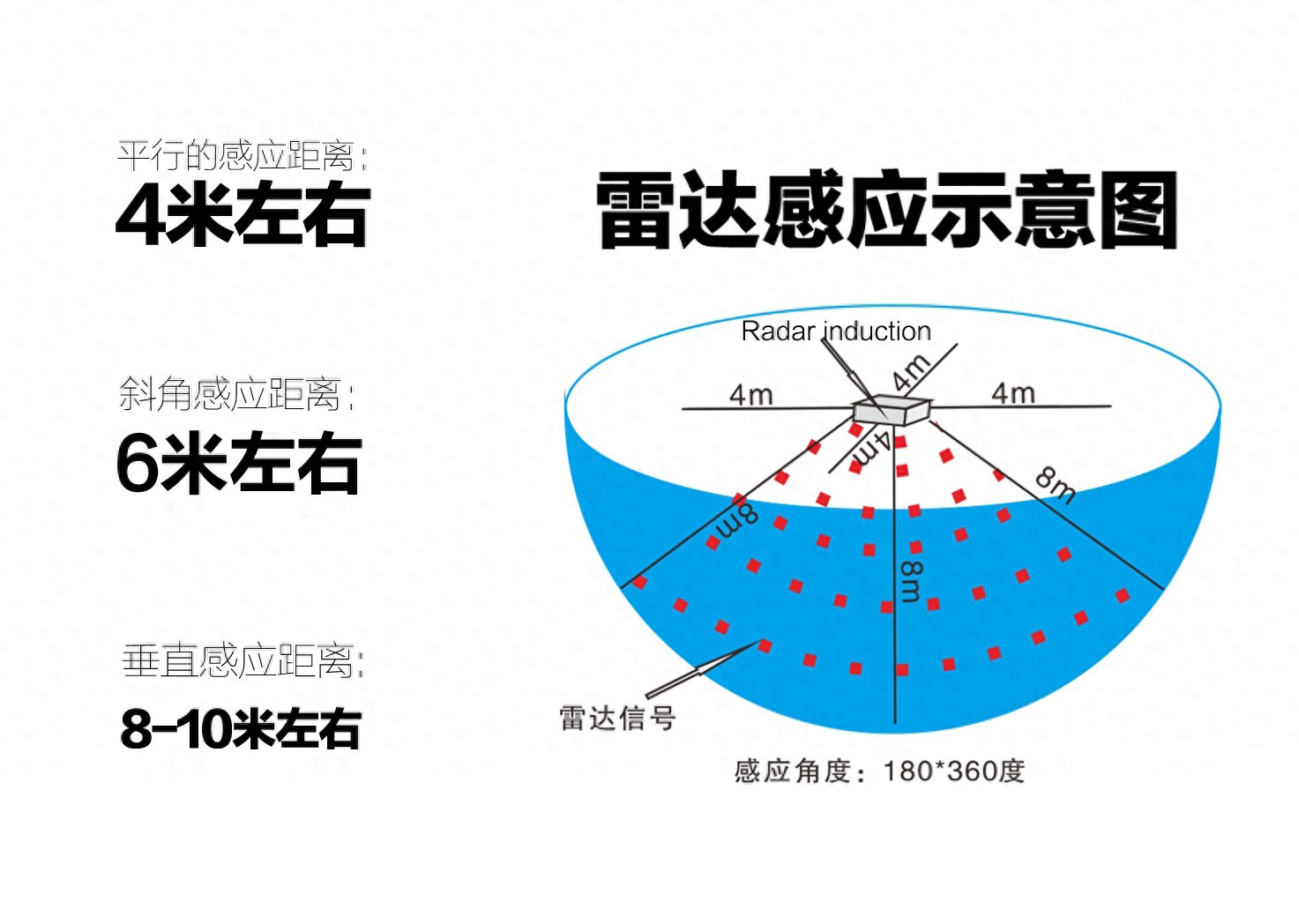

当代微波探测器的探测距离可延伸至数十米,并且能够进行全方位的环绕监测。借助多普勒原理,它不仅能捕捉到显著的移动物体,还可以察觉到呼吸等细微的活动,其感知能力十分敏锐。部分尖端设备借助频率调制(FMCW)手段,能够测算物体的远近程度和运动速率,从而做出更为精准的环境分析。

五、稳定性的长期表现

长期使用下来kaiyun全站app登录入口开yun体育app官网网页登录入口,PIR传感器会因灰尘堆积、镜片陈旧等问题出现效能降低的情况。一旦其内部菲涅尔透镜变得不洁或受到损伤,其敏感度便会显著降低。

微波雷达不含透镜等视觉构件,其整体构造能抵御尘埃、湿润等外界干扰,因而运作周期得以延长,功能衰退亦显迟缓。电子组件的可靠性得益于半导体工艺的持续革新,表现日渐优异。

六、智能时代的融合应用

应当留意,这两种技术并非彻底互相排斥,在部分尖端场景里,它们会融合应用来展现各自长处,微波雷达负责持续监测人体活动,PIR则负责识别人体形态,二者搭配能显著减少错误警报,不仅如此,微波雷达还能和影像采集设备、声音感应装置等组合成复合型感知体系,为家庭自动化和防护安全带来更稳固的支持。

结语

微波雷达尽管目前价格上比传统PIR传感器要贵,可是凭借其超群的稳定性、对外界条件的良好耐受能力以及高度灵活的拓展性能,正逐渐在众多领域里占据主导地位。随着技术的不断进步和批量生产带来的成本降低,微波雷达的售价正持续走低,预计在往后几年内有望转变为感应技术界的普遍采用方案。对于注重稳定表现和用户感受的应用场合而言,微波雷达无疑是更值得投入研发的技术路径。