物理化学的诞生与科学疆界的融合

十九世纪是科学领域人才辈出的时期,工业革命促进了技术进步,同时也促使基础研究朝着更精细、更体系化的方向迈进。那个勇于创新的年代里,一门融合物理学与化学的新学科——物理化学,逐渐形成并最终成熟,成为人们认识物质世界的关键纽带。这一学科的兴起,既是学科自身演进的必然结果,也是社会对“跨领域”知识探索的回应。

物理学与化学的融合,奠定了物理化学的基础,二者长期相互影响。近代科学变革之后,物理学主要探索力、能量、运动等普遍法则,化学则专注于分析物质的结构、特性及其变化过程。然而,自然界的物质转化从来不是单独发生:化学变化常常同时伴随着能量的获取或失去,物质存在的形态(比如气态、液态)对变化进程和快慢有显著作用,而分子活动的法则更是化学变化在细小层面的根本依据。18世纪末期,拉瓦锡借助严谨的计量实验,否定了“燃素理论”,提出了燃烧的气体理论,这初步显示了运用物理手段(例如质量分析)探究化学过程的趋势;卡诺对动力机械性能的探讨、焦耳对热与功关系的测定,为能量恒常性原理的形成提供了支撑,也为解析化学反应中的能量转换开启了思路。

到了十九世纪,许多重大进展促成物理化学的正式形成。一八四零年开yun体育app官网网页登录入口,瑞士化学家盖斯提出了盖斯定律,该定律阐明化学变化的能量效应仅取决于起始状态和最终状态,不受反应路径影响,这一发现使化学过程和能量守恒紧密相连,为热力学在化学领域的应用奠定了基础。19世纪五十年代,能量恒常与转换的法则得以完全确立kaiyun全站登录网页入口,1850至1865年期间,克劳修斯、开尔文等人又对热力学第二法则进行了周全的说明,例如熵增的规律,这些成就为探究化学变化的趋向和可能程度奠定了学说基础。

溶液特性分析成为物理化学领域的新兴研究方向。1887年kaiyun全站app登录入口,瑞典化学家阿伦尼乌斯创立了电离学说,阐述了电解质溶液的导电原理,颠覆了传统化学中“分子不可分割”的旧观念,实现了电学与化学的融合。那一年,德国化学家奥斯特瓦尔德和荷兰物理学家范托夫一起建立了《物理化学杂志》,这个刊物的问世标志着物理化学已经成为一门独立的学科——它首次把“物理化学”(Physikalische Chemie)当作学科名称确定下来,为研究者们创造了交流的机会,促进了学科体系的规范。

雅格布斯·范托夫

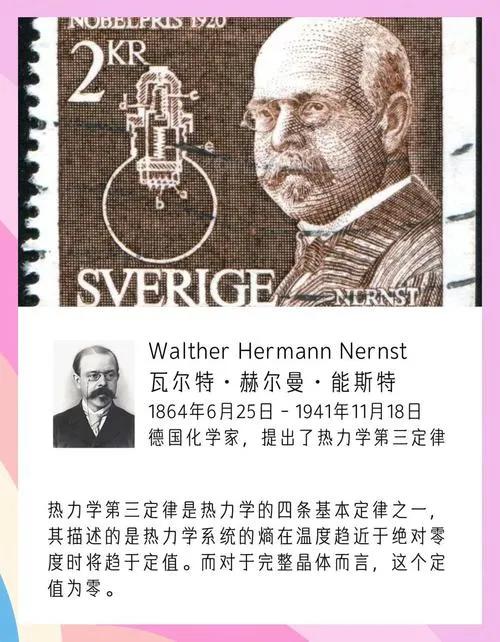

范托夫、奥斯特瓦尔德和德国物理学家能斯特一起被称为“物理化学三剑客”,他们为这一学科奠定了基础,建立了学科的关键结构。范托夫于1874年阐述了碳原子空间排布学说,由此奠定了立体化学学科,他还将热力学原理引入化学平衡领域,创建了以他名字命名的法则,该法则阐明了温度如何作用于反应进程;奥斯特瓦尔德深入考察了催化作用,界定了“催化介质”这一术语,并借助热力学原理阐释了化学平衡状态;能斯特则发明了享誉世界的“能斯特公式”,将电极电位的数值与溶液中物质的量浓度相联系,为电化学学科构建了精确的量化框架,他的研究同时沟通了热力学与电化学两大分支学科。

十九世纪物理化学的出现,标志着科学探索实现了根本性转变,从单纯展现自然现象转向深入揭示事物内在机理,从模糊的感性认识发展为精确的理性考察。这一学科不再局限于记述化学变化的表象特征,而是致力于探寻其背后的因果联系——为何部分反应能够自行发生而另一些则需外界干预?又是什么因素决定了温度与压强对反应进程及最终产量的影响程度?解决这些疑问,务必借助物理学提供的知识体系,例如热学原理、运动规律、电场磁场理论,同时也要运用化学开展实践操作,比如配置液体、监测变化过程。

这一学科的问世,对后来的科学进步产生了深远作用。它为20世纪的量子化学、材料科学、生物化学等众多学科奠定了理论根基,并且在工业制造中展现出直接用途,例如合成氨工艺的完善和电池技术的革新,物理化学的原理在许多方面都得到了应用。回顾那个世纪,物理化学的出现既是学科领域的一次关键融合,也突显了科研活动中跨领域的重要性:不同领域的观点一旦交汇,常能揭示先前未被发现的规律,为人们认识世界开拓了新途径。

#科学技术史#